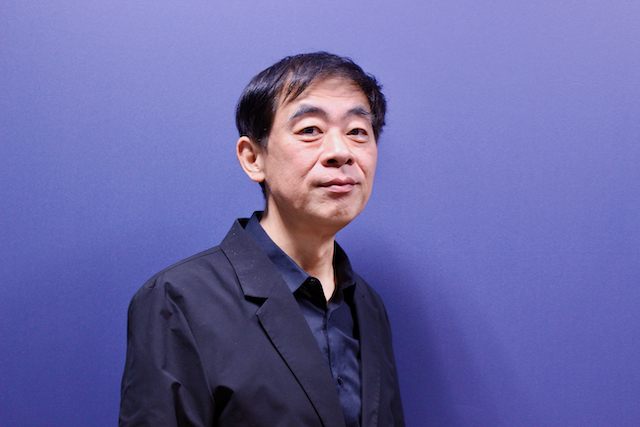

谷口悟朗が考える、日本アニメが世界で戦うために必要なもの 「手描きとCGを融合させる」

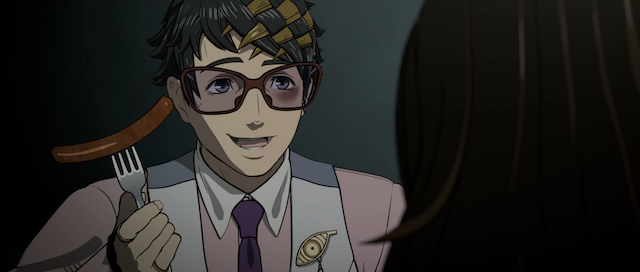

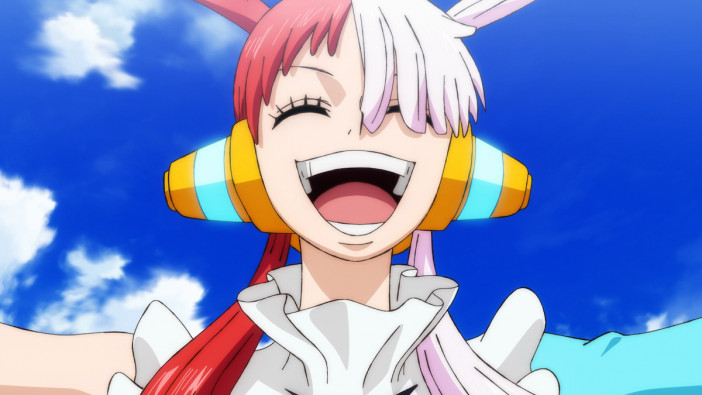

映画『ONE PIECE FILM RED』でシリーズ最大となる203億円の興行収入記録を打ち立てた谷口悟朗。その谷口が次に手がけたオリジナル映画『BLOODY ESCAPE -地獄の逃走劇-』は、未来の「東京」で行く場所を求めてあがく青年や少女と、彼らを追う異形の集団、そしてヤクザによる三つ巴のバトルが描かれたバイオレンスアクションだ。

新宿にヤクザしかいなかったり、壁で分断された街の外には荒野が広がっていたりする不思議な世界観はどのようにして生まれたのか。主人公の青年キサラギやルナルゥという少女はどこへ行こうとしているのか。谷口監督に聞いた。

世界のマーケットで観られることを意識した作劇に

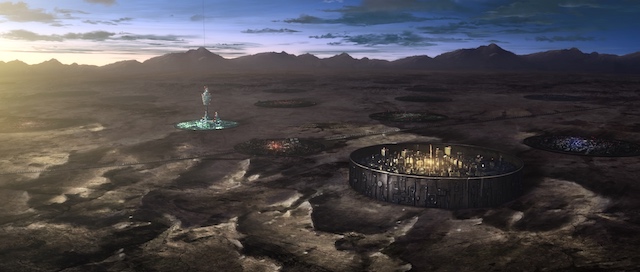

ーー本作の設定は、ヤクザだけが住んでいる街があったり、ペン人(ペンギン)だけが暮らしていたりする街があったりと、それぞれの街が壁で分断された「クラスタ」として東京だった地に点在している、というものです。こうした不思議な世界観が生まれた経緯を教えて下さい。

谷口悟朗(以下、谷口):設定としては、かなり未来のお話ですね。ずっと活動してきた人類に種としての寿命が訪れて、活力がなくなって出生率も下がって人口もどんどんと減っていたのを、統治を委ねられていたAIがどうにかしなければと検討して、人類を複数の環境に置いて多様性を増やすことで生き延びていけるようにした。そのための場がクラスタです。そしてクラスタというシャーレの中で純粋培養されている状態が、映画の世界になっています。環境に合わせて人類をいろいろな形に改造していった結果、これは人類なのかといったものも出てきました。

ーーヤクザしかいない「新宿クラスタ」や、映画には登場しませんが、温泉があって人々がタオル一枚で暮らしている「お台場クラスタ」があったりと、それぞれの街に対して浮かぶイメージをカリカチュアライズして描きながら、人間が持っているさまざまな特質を浮かび上がらせようとしているところがありました。吸血鬼として隔離され差別されている人たちが、生き延びるために集団を作っている「人形町クラスタ」にも、そうした寓意のようなものは込められているのですか。

谷口:イメージとしては、伝染が恐れられている病気の患者を隔離している施設なんだけど、容易には伝染しないもの。当事者からすると、どうして病棟に閉じ込められているのかとなって、自分たちにも自由はあるだろうと立ち上がった。そんなイメージですね。そんな彼らが長い歴史にも耐えるだけの集団になるためには、なんらかの神話が必要になる。それで英雄譚を求めるようになりました。

ーーそして、英雄として祭り上げられそうになったキサラギが逃げ出し、「人形町クラスタ」が組織した「不滅騎士団」が追うといったところから物語は進んでいきます。

谷口:あるクラスタでいろいろと問題を起こして別のクラスタに逃げ込んで、そこで何かを手に入れたと思ったらうまくいかなくて、いったいどうしたらいいのかと思っていたら、そこで自立したがっている少女と出会ってしまって、といった話ですね。

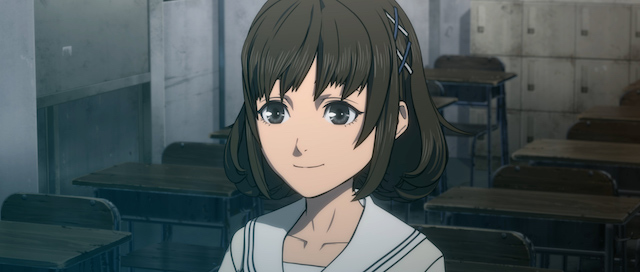

ーーキサラギが出会う少女が「新宿クラスタ」に住むルナルゥで、新宿クラスタの外を見たい、他のクラスタではどんな生き方があるのか知りたい、という強い思いをかなえようとして大冒険を繰り広げます。キサラギよりも主人公性が強いです。

谷口:事件性とでも言えそうなこと、出来事と言えば良いですかね、それがルナルゥの側に次々と出てくるので、そちらを軸に観てもらっても間違いではないと思います。ですが、こちらとしてはドラマ的なものについては、キサラギの方にあると考えています。そのように脚本を書いたつもりだしコンテをきったつもりでいます。だから、その両者をつなぐ意味でもクルスというキャラが必要になるわけです。

ーーそれでもルナルゥというキャラクターは強い印象を残します。体制に逆らって生きようとする姿に反骨心を感じました。

谷口:反骨というよりは自立ですね。私はこの作品を日本のアニメーションファンだけに向けて作っている気持ちはありません。世界の実写の映画を観ている人たちが理解できるものにしたいという考えがあって、女性のキャラクターが自立するようなストーリーにしました。狭いマーケットに向けて作る作品では、女性を自立させたがらないところもあります。それはそれで一つの作劇法だから否定はしません。しかし、この作品では、守られる弱い存在とはしなくて、自分で自分の人生をセレクトしなければいけないといった場所に置くべきだろうと思いました。

ーー必死になって生き延びようとして命もかけるバイオレントな女性でした。

谷口:そういうキャラクターが減ってきたのが今の日本のアニメーションの欠点かもしれません。笑いながら剣を振り回すようなキャラクターはいますが、それがバイオレンスということではないですから。現在の日本では、ひとつソフトが売れると、その市場に向けて作っていくという手法があります。ビジネスとしては理解できるが、洗練されすぎた今の技術ではそれは自滅の道でもあります。もっと日本のアニメーションなり映像表現には多様性が求められていると思います。

ーーそこでこの映画では多様性を追い求めた。

谷口:それもありますね。アニメーションだけでなく実写映画も含めて、もっと多様性があると嬉しいと思っています。日本の映画はエンターテインメントにしても、賞狙いの作品にしても、両極端なんですよ。映画はもっと自由なもので、もっといろいろあってほしいと思っていて、この映画でもそうした隙間のようなところを狙ってやりました。

ーー「逃がし屋」についてはどのような存在だと捉えていますか?

谷口:そのまんま。クラスタから逃げ出したい人を別のクラスタに逃がしてあげることを生業にしているチーム。生まれながらにその環境で育ったとしても、それを否定する人は出てくると思います。それはクラスタの倫理や秩序を破壊する危険性を持った存在で、できれば除外したいとなるんですが、将来において新しい多様性を生んでいく存在になる可能性もあるわけで、大きな目で見たら殺すことはできません。そこで「逃がし屋」が存在するようになったということです。

ーー管理する側として表向きには秩序を維持する姿勢を見せながらも、多様性を考えて逃げ道を残しておくために作られたといったところですね。

谷口:例えば、がん細胞が生まれたとします。放置しておくと厄介なことになるのですが、もしかしたらそれはがん細胞ではなく、超細胞かもしれない。だったら別のところに移した方がいい、ということで自然発生したか作られたかした役職が、「逃がし屋」ということですね。