黒沢清と辿る“スパイ映画”の変遷 これからの『007』に期待すること

夫婦の愛憎や疑惑を描く“スパイ”

――そういったリアリティをある程度担保したものとなると、今はもう、それこそ韓国映画とかになってしまうのかもしれません。黒沢監督の『スパイの妻』(2020年)は、やはりそっちのラインに連なるような「スパイ映画」ということになるのでしょうか?

黒沢:タイトルがそうなっているだけで、「スパイ映画」と思って作ったわけではないんですけどね(笑)。それこそ、先ほど話したように、ストーリーの核となる「機密情報」みたいなものが、いわゆる「マクガフィン」のような、どうでもいいものとしては、到底扱えないようなものだったので。

――いわゆる「戦争犯罪」に繋がるような?

黒沢:そこは、ヒッチコックの「スパイもの」のようには、なかなかいかないというか、『スパイの妻』の場合、その「機密情報」そのものが、非常に大きなテーマだったので。だから、「スパイ映画」ではなく、むしろ「戦争」を扱った映画――戦闘シーンはありませんけど、あの時代を扱った社会派ドラマであり、社会派ラブストーリーだと思って作っていました。

――とはいえ、ある出来事をきっかけに、それまで信用していた人間が、信用できなくなるという、ある種の「サスペンス」としての構図は、踏襲されていて。

黒沢:そうですね。ヒッチコックの『汚名』がまさにそういう話でしたが、あの大傑作はあえて参考にせず、『スパイの妻』を作る上で、少しだけ参考にしたのは、エリック・ロメールの『三重スパイ』(2004年)という映画でした。この映画は、まさに「夫はスパイなのではないか?」と疑う妻の話なのですが、そういう夫婦間の「サスペンス」を中心に据えた映画って、娯楽映画のひとつの基本だと思っています。夫婦のあいだで、相手が実は裏の顔を持っているのではないかと疑うという設定には、おそらく無限のパターンが存在するのではないでしょうか。相手が浮気してるとか、殺人を犯したとか。ちなみに僕が以前撮った『散歩する侵略者』は、妻が夫を宇宙人ではないかと疑う映画でした。そのパターンのひとつがスパイというわけです。『007』とはまったく関係なく、スパイは夫婦の愛憎や疑惑を描く恰好の材料となるわけです。先ほどちょっと触れたロバート・ゼメキスの『マリアンヌ』も、まさにそういう話でした。妻がスパイなのではないかと夫が疑う話であって、たとえ妻がスパイでも、彼女への愛情を貫けるのかということがテーマになっている映画で、僕は近年の男スパイ映画の大傑作だと思っています。

――そこが面白いところですよね。ヒッチコックはともかくとして、ロメールやゼメキス、そして黒沢監督という、「スパイ映画」のイメージがあまりないような監督が、スパイを扱った映画を撮っているという。

黒沢:お金を掛ければ派手なアクションとかも、いろいろできるんですけど、そんなにお金を掛けなくても、夫婦が黙って食事をしているだけで、「本当に信頼していいのか」って、うまくやればそこに「サスペンス」が生まれるんです。

これからも『007』に期待する「リアルであること」

――ダニエル・クレイグがボンド役を降板し、トム・クルーズも気がつけば還暦を迎えました。それこそエリザベス女王も亡くなり、いわゆる「女王陛下のスパイ」という設定も成立しなくなるなど、いわゆる「スパイ映画」は今、ひとつの潮目を迎えているような気が個人的にはしていて……。彼らが牽引してきた大作「スパイ映画」は、今後どうなっていくと黒沢監督は思いますか?

黒沢:『007』シリーズの次の主演が、誰になるかはわかりませんけども、やっぱり走ったり落ちたりのアクションと派手なカーチェイス、まあ言ってみれば一種の泥臭い人間的なものとして続いていってほしいですね。スパイダーマンとかになってくると、もう人間技ではなくなってくるわけですけど、『007』シリーズとか『M:I』シリーズというのは、ギリギリ人間技なわけで。

――CGをはじめ各種VFXは相当使っているでしょうが、あくまでもリアルに人間がやっているような感じで。

黒沢:もちろん、実際かなりのことをやっていると思うんですけど、「ホントに人間がやってるわ」って思えるような力強さというのは、やっぱり映画にとって特撮では見ることのできない非常に大きな魅力だと思います。それをいちばん上手く発揮できるジャンルのひとつが、『007』以降に編み出された一種のアクション・スパイ映画だった。その流れは、まだまだ続くと思います。

――それこそ、「次の『007』は女性かもしれない」なんて噂もあるようです。

黒沢:女性、いいですね。関係ないですけど、僕は『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』のハーレイ・クインの大ファンなんです。女性が男性をばったばったと倒していく、いいですよねえ。女性の『007』、いいじゃないですか。

――そうですね(笑)。

黒沢:これも「スパイ映画」なんですけど、僕が女性のアクション映画で本当にいいなと思ったのが、ソダーバーグの『エージェント・マロリー』(2012年)なんですよね。格闘家の女性が主人公を演じているのですが、そのアクションがホントに好きで。

――ちょっと意外ですけど、わかります。

黒沢:これは男性の偏見があるのかもしれませんけど、そんなことをしそうにない女性が、いきなりものすごいアクションをする。しかも、女性の場合、服装とかが、よりしそうにない感じと言いますか、普通にスカートでハイヒールを履いているような人が、突然暴れまわって、男たちを次々と倒していくわけです。そこにはダニエル・クレイグとかには絶対できない、ある種の優雅さと衝撃があるんですね。

――『007』シリーズも、最近作の『ノー・タイム・トゥ・ダイ』では、アナ・デ・アルマスが、ドレス姿でアクションを披露して、ダニエル・クレイグをサポートしていましたね。そのあたりも、時代と共にちょっとずつ変わってきているのかもしれないですよね。

黒沢:そうですね。僕は、女性が主人公の『007』が出てきても、やりようによっては、めちゃめちゃ面白いものになると思うんですよね。まさかやりそうにないことを、いくらでもやれるわけですから。ただ、先ほども言いましたように、いち映画ファンとして、あのへんのシリーズは、どこかでやっぱり「リアルであること」を守ってほしい。くれぐれもスパイダーマンではないのだからということを踏まえて演出していただくと嬉しいというか。できれば、ワイヤーアクションは使わずに(笑)。ワイヤーを使うと、一気にものすごい動きになるんですよ。バーッと人が飛ぶとか、ブワーッて浮き上がるとか。あれをやると、それはそれで確かに面白いんですけど、そもそも人間にはできない動きなのであって。今の『007』シリーズと『M:I』シリーズは、ギリギリそれをやらないじゃないですか。やっているのかもしれないですけど、そういうふうには見せないですよね。トム・クルーズの偉大さはまさにそこにあるわけです。

――一応、「重力」のある世界の中で戦っているという体で、作られてはいますよね。

黒沢:そう。あれをやると、それはそれで、また別のジャンルの映画になってしまうと思うんです。もはや、スパイでも何でもない、一種の超人ですよね。やっぱり、スパイというものは、「アクション」にしろ「サスペンス」にしろ、最低限のリアリティを守った上で、今後も活躍してもらいたいものです(笑)。

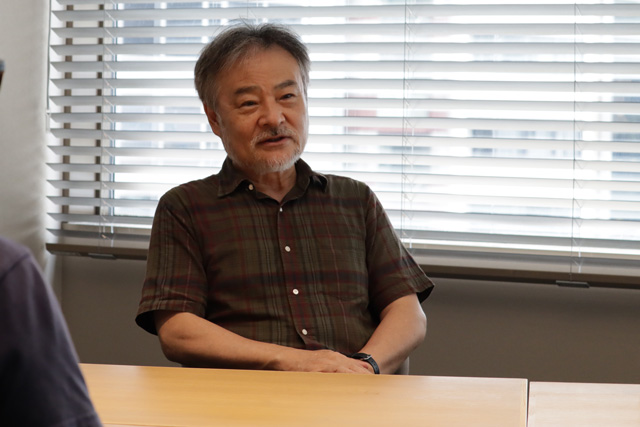

■黒沢清

映画監督。1997年に『CURE』を第10回東京国際映画祭のコンペティション部門に出品。2018年に『散歩する侵略者』で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。2020年に『スパイの妻〈劇場版〉』が第77回ヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞を受賞。最新作『モダンラブ・東京』「彼を信じていた13日間」が10月21日よりPrime Videoにて配信。