『おかえりモネ』百音と菅波に込められた幸福への祈り “命そのもの”を感じるセリフの数々

“朝ドラ”こと連続テレビ小説『おかえりモネ』(NHK総合)の放送も残り1カ月強となった。

すっかり登場人物たちに愛着が深まっている今、毎日15分を大切に観ている。気仙沼の架空の島・亀島生まれの主人公・永浦百音(清原果耶)が気象予報士になって、東日本大震災のような予想を超えた出来事から地元を守ろうとする物語。その舞台は、山の町・宮城県登米からはじまり、海の町・気仙沼を経て東京、そしてまた気仙沼に戻ろうとしている。

第18週88回では、朝の情報番組『あさキラッ』の天気番組のリーダー・高村(高岡早紀)が気象予報士の仕事は「これから起きる被害を最小限に食い止めることよ」と言っていた。データを集め分析し未来を予測することで、たとえ自然災害から逃れようがないにしても避難したり備えたり何らかの対抗策を講じることができる。百音の仕事は人類の希望を切り拓く仕事である。

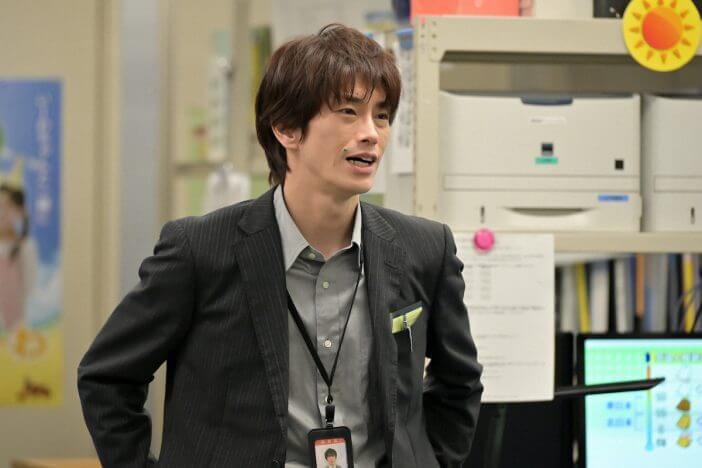

東日本大震災から10年というひとつの節目に企画されたドラマにふさわしく、祈りを込めて誠実に作られていると多くの視聴者が感じていることだろう。自然災害への備えについてはドラマでなくてもNHKでは頻繁に注意喚起する番組を放送している中、テレビドラマでもそれをテーマにしたものを作る場合、テレビドラマだからできることは人間ドラマであり、とりわけ恋愛描写ではないだろうか。東京編に入ってからSNSでは「#俺たちの菅波」というハッシュタグが生まれ、百音と仲の良い菅波光太朗(坂口健太郎)の人気が上昇した。百音と菅波の関係に多くの視聴者が心を動かしている。

菅波は序盤の登米編から登場しているが最初は百音に歯に衣きせないことを言っていた。それは自分の過去の悔恨からきたもので百音に過去の自分を重ねて心配していたことが後でわかる。百音は菅波がいやな人とは最初からあまり感じていなかったようで、年の差は10歳くらい違う(あとで6、7歳差であることがわかる)ながら、むしろ言いたいことを言い合える相手のようであり、気象予報士の勉強を手伝ってもらうことで徐々に気のおけない関係になっていった。

百音が東京に来てからようやく恋愛感情を意識して行動に移せるようになり、コインランドリーで洗濯ものが仕上がるまでの間、蕎麦屋でランチしたり抱きしめたり、極めて控え目なつきあい方がじつに微笑ましい。正式に交際をはじめて3年ほど、2019年では登米と東京で遠距離恋愛だが互いの呼び方を「永浦さん」から「百音さん」、「先生」から「光太朗さん」に変えて関係は進展中である。

百音と菅波の関係に込められたメッセージ

百音は仕事の悩みを菅波に相談している。震災と仕事とシリアスな問題と並行してふたりの恋は育まれていく。見方によってはあまりに並行して描かれていて、震災のことも解決していないし、それに関わる仕事もはじめたばかりで、恋の描写に重きを置き過ぎではないかと感じる視聴者もいそうだが、百音と菅波の生真面目な交際を見ていると、筆者は劇作家・井上ひさしの『父と暮せば』を思い出し見守りたい気持ちになるのである。

『父と暮せば』のヒロインは広島原爆投下から生き延びたことに罪悪感を覚え、終戦後3年経っても自分がしあわせ(戯曲では開いているのでそれにならいます)になってはいけないと遠慮しながら生きている。良さそうな男性が現れても積極的になれない彼女を父は心配する。この戯曲でヒロインはくり返し自分はしあわせになってはいけないと言い続ける。それだけ原爆の体験は彼女にとって大きく失ったものは多い。父の望みはただひとつ娘にしあわせになることである。

このシンプルに生き残った者はどうするべきか描かれた戯曲と『おかえりモネ』がどこか重なるのである。百音は震災の日、たまたま本土にいて地元の家族や友人たちと同じ体験をしていない。妹・未知(蒔田彩珠)からは「おねえちゃん津波見てないもんね」と距離を置かれてしまい胸を傷める。中学3年のとき震災があってから高校3年間、百音はふさぎ込んだままで、大学受験に落ちると活路を求め登米で就職した。そこで菅波を含む様々な出会いや経験をして少しずつ生きる気力を蘇らせていく。彼女をとりまく誰もが百音を決して急かすことなく見守っている。

登米で彼女と暮らすサヤカ(夏木マリ)は「ゆっくりでいいんだ」と言っていた。そんな百音もまた菅波の過去の失敗を癒やす役割を担うことができた。気象予報士の同僚・内田(清水尋也)が「生きていて何もなかった人なんかいないでしょう。何かしらの痛みはあるでしょう」と第78回で言うように、大なり小なり人は傷ついている。だからこそ誰もが幸せになっていい。いや、なるべきだ。だから百音が菅波と出会っておずおずと慎重なまでに慎重に近づいて触れ合って心を委ねていくことは、単なる恋愛描写のみならず、人間の幸福への歩みであって、だからこそ多くの人が応援したいのだとおもうのだ。百音と菅波の姿は互いを支えたい、あるいは守りたいという感情の象徴なのではないだろうか。