『僕らのままで』『クワイエット・プレイス』 子供たちの物語が発した“大人の責任”

2度目の“コロナ禍の夏”が始まった。東京では1年延期されたオリンピックが行われているが、感染状況は昨年よりもさらに深刻であり、緊急事態宣言下の無観客開催である。僕たち大人は「どうせどこも行く予定はないし」と拗ねてられるが、10代の子供たちが2度も夏休みを奪われることの重大さは言うまでもないだろう。

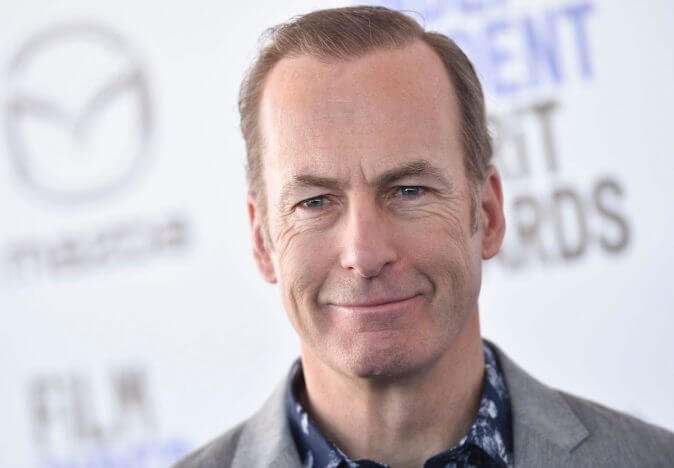

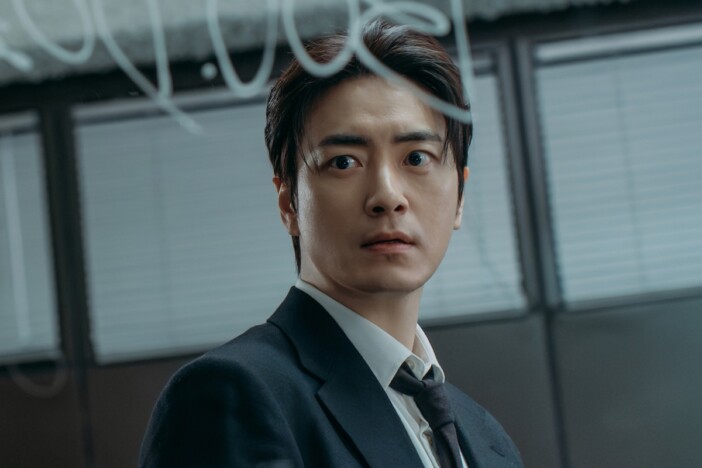

この夏、『胸騒ぎのシチリア』『君の名前で僕を呼んで』で知られるイタリアの名匠ルカ・グァダニーノ監督のTVシリーズ『僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE』を観て、僕はあの頃の夏休みを思い出していた。

物語は14歳のフレイザー(ジャック・ディラン・グレイザー)が北イタリアはベネト州キオッジャの米軍基地に引っ越してくる所から始まる。母のサラ(クールに歳を重ねたクロエ・セヴィニー)が駐屯司令に就任し、NYから転勤となったのだ。トガッたセンスの都会っ子フレイザーは田舎暮らしに慣れた同世代の中では浮いてしまうが、隣家に暮らすケイトリン(ジョーダン・クリスティン・シモン)とは不思議と心が通じ合っていく。2人は性的アイデンティティも定かではなく、フレイザーは母の秘書を務める青年士官に惹かれ、ケイトリンは男装し、ハーパーと名乗って地元の女の子とデートをする。

夏の享楽を撮らせたら右に出る者はいない監督である。グァダニーノの夏は子供たちの“揺らぎ”を祝福する。太陽の熱さ、そよと吹く乾いた風まで感じさせるカメラは、僕たち大人がいつか経験したあのひと夏そのものだ。ほとんど事件が起こらない前半4話はまるでこの夏が永遠に続くかのようである。他愛もなく海で戯れ、夜更けまで遊び、大好きなバンドのライブに行きたいばかりに家出して、無謀にも徒歩で会場を目指す。そして夜明け前の無人の街こそ世界でもっとも美しい場所だと錯覚できるのがこの年齢だ。10代にとって二つとして同じ夏はない。こんな体験をどれだけ多くできるかが人生の豊かさだろう。

そんなひと夏が終わり、季節が秋に移ると物語は大きく動く。第6話、サラが軍の急報を受ける傍らで、TVはドナルド・トランプの大統領当選のニュースを報じ、それはエンドクレジットが終わるまで続く。ドラマにはこれまでにない緊迫感が生まれ、降り注ぐ冷雨がやはりグァダニーノの『サスペリア』同様、死の影を呼ぶ。アメリカの大統領選挙は遠い異国の出来事かも知れないが、トランプの進めた排外主義は何処の国にも内在し、呼応するかのように芽吹いていったのがこの5年あまりの出来事ではないだろうか。『僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE』は今を生きる子供たちの物語であり、そして完璧ではない僕ら大人の責任についての物語でもある。僕らは子供たちを守ることができるのか? 思いがけない人物の発する「子供をほったらかしちゃいけない」という叫びが、ドラマの終盤で強く印象に残った。