『魔女がいっぱい』が子どもにとって恐ろしい内容になった理由 原作やニコラス・ローグ版から分析

この表現が生まれたのは、おそらく本作の製作を担当しているギレルモ・デル・トロが、もともと本作を監督しようとしていたという経緯があったからではないだろうか。ギレルモ・デル・トロ監督は、毎回クリーチャーのデザインに凝っていて、本作でも魔女たちのデザインに独創的なものを加えようとしていたはずである。同時に、アン・ハサウェイというスター俳優を使っていることで、彼女の姿も活かしたものにしたいという思惑が生じたことで、本作の魔女の表現は、結果的に現実の要素を想起させるような生々しいものになってしまったのではないか。

とはいえ、アン・ハサウェイの演技力はさすがに凄まじく、大魔女として多くの魔女たちを統率し恐怖を与えるカリスマを発揮するシーンは圧倒的である。観客の想像を超えたものを毎回提供してくれるという意味で、彼女のパフォーマンスは本作最大の見ものとなっている。

本作はその後、高級ホテルを舞台に少年や祖母と魔女たちの戦いが描かれていく。少年は魔女にネズミへと変身させられてしまうが、仲間たちとともに知恵を絞って魔女に反撃する様子は、低い視点で軽快に動くカメラワークや、ホテルの厨房を上から見下ろす印象的な構図など、“小さな存在が感じる世界”を工夫をもって表現しているところは、カメラの性能やCGの発達によって、ニコラス・ローグ版よりも豊かなイメージを提供している。一方で、ネズミの可愛らしさの点においては、ニコラス・ローグ版のジム・ヘンソンの人形のデザインや操演も素晴らしく、個人的にはヘンソンの方に軍配を上げたい。

さて、本作が観客を驚かせるのは、ストーリーの結末部分である。初めて本作でこの物語に触れた観客は、「えっ、これでいいの?」と驚愕してしまうかもしれない。ここは原作と同じ展開となっているように、もともとのロアルド・ダールのダークなテイストが活きている部分である。ダールの物語は、イギリスの作家の特徴でもある皮肉なユーモアが効いていたり、意外な結末が用意されている場合が多い。ニコラス・ローグ版ですら、そこを改変することでファミリー映画として妥当なものとして成立させていたのである。

これまでのディズニー作品などに代表されるように、アメリカの娯楽映画では、おとぎ話や児童文学を、より多くの人々が楽しめるよう毒気を抜いてしまう場合も少なくない。その点、本作はアメリカ映画として果敢に“違和感”あるラストの展開を採用した。このようなチャレンジングな部分がある映画は、いつまでも記憶に残りやすい。子どもたちが読む絵本や児童文学も、それと同じことがいえよう。その意味で本作は、脇が甘い表現が見られる一方で、しっかりと子どもたちのトラウマとなり得る印象的な一作になっているといえるだろう。

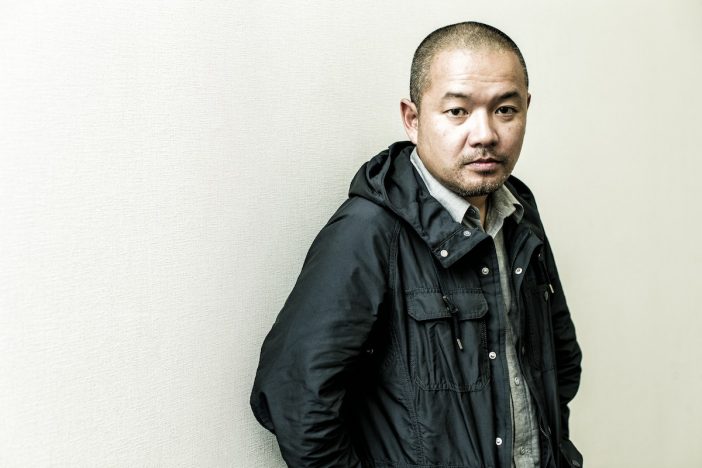

■小野寺系(k.onodera)

映画評論家。映画仙人を目指し、作品に合わせ様々な角度から深く映画を語る。やくざ映画上映館にひとり置き去りにされた幼少時代を持つ。Twitter/映画批評サイト

■公開情報

『魔女がいっぱい』

全国公開中

監督:ロバート・ゼメキス

製作:ギレルモ・デル・トロ、アルフォンソ・キュアロン

出演:アン・ハサウェイ、オクタビア・スペンサー、スタンリー・トゥッチ

原作:ロアルド・ダール著『魔女がいっぱい』(評論社)

配給:ワーナー・ブラザース映画

(c)2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.