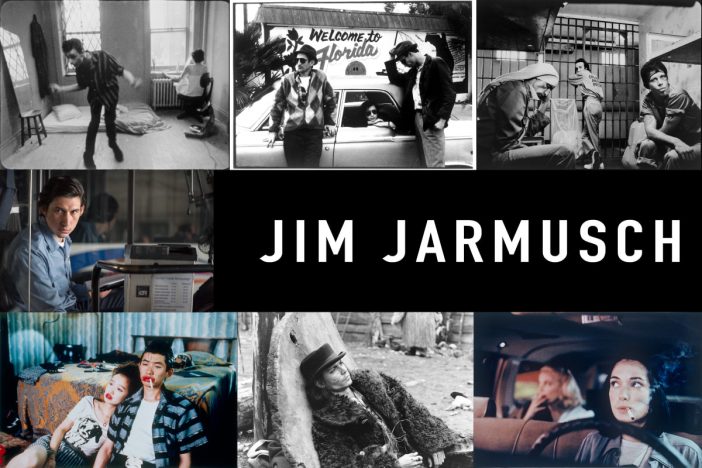

渡辺大知が語るジャームッシュと『パターソン』 「生きていること自体が映画になってしまう感覚」

「演技とは、“その映画が何を求めているか”」

ーージャームッシュの生き様がそのまま映画になっているような感覚ですよね。

渡辺:本当にそうなんですよね。ジム・ジャームッシュという人は、僕にとってはもうアイドルのような存在で、会ったこともないただのファンでしかないんですけど、彼が今まで見てきたものや好きになった景色、気になった音とか、そういうものが全部こっちまで届いてくるような気がして。あんなに空気みたいな映画を観たのは初めてでした。音楽ではたまに感じることがあるんですが、「映画でもそういうことってできるんだ」と。そう感じられたのも、すごくワクワクしたポイントでしたね。ナチュラルさとファンタジーの絶妙なバランスも見事でした。

ーーそんな中で一番好きなシーンはどこですか?

渡辺:一番好きなシーンか……。難しいですけど、すごく印象的だったのは、パターソンが詩を書いている10歳の女の子に会うシーンですね。最初観たときはあの女の子の存在がめちゃくちゃ大きかったんですけど、2回目に観るとなったときに、彼女がどんな詩を書いていたか覚えてなかったんですよ。で、実際にもう1回観てみたら、詩の内容は素晴らしいんですけど、映画の内容とはあまり関係がないんですよね。妻のローラがカップケーキを焼いてるシーンもすごく印象に残っていたけど、それが彼女の表現やセンスにはあまり関係がなかったり……。つまり、結果どうこうよりも、行為そのものがこの映画の中では重要だったんだと思ったんです。その行為によって、パターソンの心が動くのがものすごく重要だったんだなと。

ーー確かに何度観ても新しい発見がある映画かもしれません。

渡辺:会話ひとつとってもそうですし、所作や表情などもかなり繊細に、細かく作られてると思います。アダム・ドライバーも本当にいいですよね。大好きです。

ーー『パターソン』のようなアート系の作品から、『スター・ウォーズ』のような大作まで、大活躍ですね。

渡辺:まさに彼はそれぞれの作品の世界の中で生きているということですよね。パターソンの状態で『スター・ウォーズ』の世界にはいられないですし、同じジャームッシュの作品でも『パターソン』と『デッド・ドント・ダイ』は全然違う世界なわけで。おこがましくも同じように演技をさせていただいている立場から言うと、演技って、“監督が何を求めているか”じゃなくて、“その映画が何を求めているか”なんですよね。だから正解がなくて、すごく難しいんだと思うんです。監督が「もっとこうしてくれ」と言ってたとしても、映画が求めてない可能性もある。本当にその場その場の繊細な空気で、スタッフ・キャスト含めみんなで作るものだと思うので、それをいかに敏感にキャッチできるかが重要なのかなと。

ーーなるほど。ものすごく説得力があります。

渡辺:でも、僕が勝手にそう思ってるだけで、アダム・ドライバーに聞いたら「そんなの考えたこともない」って言われるかもしれません(笑)。それはわからないですけど、アダム・ドライバーがすごいのは、その存在感の上で、本当に繊細な表情、感情の機微を、言葉なしでも伝えられるところですね。言葉なく言葉を発せる人というか。技術も含め、本当にカッコいいなと思います。

ーー『パターソン』で言うと、『ミステリー・トレイン』以来27年ぶりにジャームッシュ作品に出演した永瀬正敏さんも印象的でしたよね。

渡辺:永瀬さんにはお会いしたことがないんですけど、日本映画界のスターですよね。永瀬さんが20代の頃に出演された映画も好きな作品がたくさんあるぐらい、僕にとってはヒーローみたいな存在です。『パターソン』を観ても思ったんですけど、永瀬さんがすごいのは、ヒーローなのにヒーロー感を消せるところ。本当にどこにでもいる人にも見せられるところがスゴい。

ーーまさにその通りだと思います。

渡辺:言葉を選ばずに、あえてリスペクトを込めて言わせていただくと、そういう“どこにでもいる人”になれるのがすごくカッコいいと思ったんですよね。そういう意味では、『ミステリー・トレイン』はヒーローのときの永瀬さんで、それが作品に合っていて素晴らしかった。でも『パターソン』ではひゅっと普通の人になれてしまう。さっきの話にも通じることではありますけど、同じジム・ジャームッシュの作品だけど、全然違う人に見えるんです。ジム・ジャームッシュと永瀬正敏という2人が、年を重ねていろんなことを経験して、すごくカッコいい年の取り方をされていることに、また憧れを抱きました。