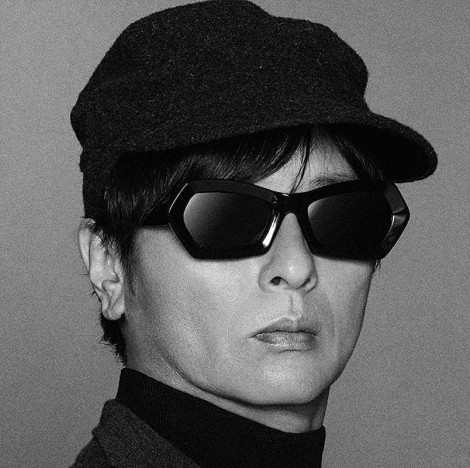

角野隼斗に聞く、AIの進化と音楽表現の未来 「“完璧な演奏”の価値が揺らぐかもしれない」

音楽家はAIの進化をどう捉えているのかー。リアルサウンドで「生成AI特集」を企画したとき、ぜひ話を聞いてみたいと思ったのがピアニスト・作曲家の角野隼斗/かてぃんである。角野はかつて東京大学の大学院やフランスの研究機関IRCAMでAIに関する研究を行い、以前のインタビューでは機械学習を用いた自動採譜・編曲に関する専門的な知見も明かしていた。現在は演奏家・作曲家として身体を通した表現活動に軸足を置く角野に、急速に進展するAI技術への評価、また音楽創作におけるAIの応用可能性についても話を聞いた。(神谷弘一)

“人間であること”の価値の問い直しが起こる

角野隼斗(以下、角野):学部では「音源分離」(※音声から特定の音を抜き出す技術。AIの活用分野としても注目される)と言われるものに取り組み、大学院時代はIRCAM(フランス国立音響音楽研究所)という研究機関で半年間、音楽情報処理の研究を行いました。

僕が考えていたのは、楽曲を耳コピして、ピアノでアレンジして弾く……みたいなことが、機械にもできるのかどうかということです。近い手法として、楽曲を自動でMIDIデータなどに変換する「自動採譜」という技術がありますが、これを応用して、自動編曲に使えたら面白いなと。

例えばストリングスの音源を入力したとき、それがピアノの譜面として出てきたら、一種のアレンジになる。それも、元の音源とその譜面の演奏が聴覚的に近くなれば、いい編曲と言えるのではないかと。もちろん、楽器が違えば波形がまったく一緒になるということはあり得ないのですが、少しでも近づけるために、どういう音をどこに配置すればいいのか、ということを評価関数にして学習すればいい。実際にそれをやってみたら、そこそこ面白いものが出てきたのですが、研究はそこで終わってしまいました。

ーー今回の特集でも、IRCAMが開発した「Max」という音楽プログラミングソフトが話題になりました(※1)。実際、IRCAMはどんな環境でしたか。

角野:半分は作曲家で半分は研究者、という感じらしくて、現代音楽的なことを研究している人もいましたし、研究寄りのプログラミングをしている人がいたり、みんなそれぞれ違うことをやっていましたね。

ーーそのなかで刺激を受けながら、自動採譜のような研究をされたなかで、今後のAIの応用可能性など含めて、この分野がどう発展していくというビジョンを持っていますか。

角野:複雑ではない、単純なものから順に、確実にできるようになっていくはずで、その意味では自動採譜などは早くできるようになると思います。もちろん、曲によって難易度は変わりますが、答えが決まっているものなので、「AIで新しい曲を作り出す」というようなものよりはずっと早いでしょう。将来的には、生成AIで人間と見分けがつかない楽曲が生まれるとか、クラシック演奏でも人間が弾いているのかAIの演奏なのかわからない、という時代が来ると思います。積極的に「来てほしい」とはあまり思いませんが、来るでしょうね。

ーー避けられないだろうと。

角野:「芸術は人間だけができるのであって、AIにできるわけがない」という人の気持ちは理解できるのですが、僕はわりと科学を信じる側の人間なので、考え方が違います。例えば進化論や地動説を考えても、人間が他の動物と違う特別な存在であるとか、世界は地球を中心に回っているとか、それまで信じられていたことがそうでないと証明された時、人々は「そんなはずはない」と抵抗したわけです。つまり、人間の尊厳が否定されるような気持ちになる。芸術とAIについても、これと似たようなことが言えるのではないかと。

生成AIがどうなっていくかということよりも、それに対して人間がどう向き合っていくか。目を背けることは不可能で、AIの進化にはきちんと向き合わなければならないし、僕はそれを悲観的に捉えているわけではなく、むしろワクワクしています。人間がこれまで思いつかなかったようなこと、意図しなかったことが生じれば、それは面白いことです。

音楽においてもーーコンピュータミュージックが現れた時のように、使いこなすことができれば人間にとって有用なものになると思います。クラシックの文脈で言えば、多大な練習が必要で、レッスンを受ける必要があるという世界の中で、そのレベルを底上げすることにもなるわけです。実は先ほどまで囲碁棋士の方と話していたのですが、囲碁の世界ではすでにAIを自身のスキル向上に活用するということが一般的になっており、しかしそのことで人間が囲碁をやらなくなったということは全くなくて、むしろAIの手を取り入れて、自分の棋譜に生かすということが実際に起きていると。似たようなことが近い将来、クラシック教育の業界でも起きるはずです。

ーーレッスンのあり方が変わるかもしれない。

角野:ただ、これはピアノの先生が必要なくなるという話ではなく、24時間いつでも気軽にある種の模範を示してくれる存在が生まれれば、当然、有用な教育ツールになるだろうということです。

また、AIによってテクニック的に完璧であるということが規定されてしまうと、かえって「完璧な演奏」というものの価値が揺らぐかもしれない。もっと人間的なーー少し荒かったり、揺らぎがあってもその人の個性が見たいんだ、という価値が再び評価される時代が来るかもしれないですね。

ーー人間の身体的な制約のようなものが改めて評価されるようになると。

角野:クラシックピアノの文脈で言えば、人間の技術力はすでに大きく向上していて、例えば1950年代には数人しか弾けなかった曲も、いまは学生が当たり前に弾けるという時代になっています。そんな中で、「技巧的な曲を弾けることにどういう意味があるのか」ということを問い直す時が来るかもしれませんね。全体の傾向として、レコードにも簡単にアクセスできるようになったから、超個性的な演奏というものはあまりなくなってきていて、だいたい正統的な、模範的な演奏に近づいてきているわけです。オーケストラもそうで、昔は隣町に行くことすら大変だったから、他の演奏者とインタラクションが生まれづらく、それぞれが全く違う演奏をしていた。このように均質化してきた流れの中で、人間であることの価値の問い直しということが起こる気がしますね。

ーー面白いですね。他方、AIが近い将来「人間が思いつかないような音楽」を作り出すとしたら、具体的にどんな形を取るとお考えですか。

角野:例えば高度な数学的演算を必要とするハーモニーとか、あるいはジョン・ケージの時代からあるものですが、ランダム性に面白さを見出すような音楽も、AIによってさらに進歩するのではと。このようにAIによってこれまでになかった、何か変なものを生み出すという方向性と、単純作業を機械化/自動化するという方向性の両方があって、後者においては採譜だったり、編曲やオーケストレーションもそうかもしれませんが、革新が起こると思います。

ーー角野さんから見て、現時点でのAIの実力についてはどう評価していますか。本当の意味で人を感動させる音楽、あるいは新しいものがすでに生まれてきているのか。

角野:音楽として成り立っているというか、曲としては全くデタラメではないものがAIから生成・出力されているな、という感覚はあります。ただ一方で、世の中に曲は腐るほどあり、著作権のないフリー素材のような楽曲も何十万曲とある中で、それくらいのクオリティのものを生成されたところで、そんなにありがたみがないというか。

用途にもよりますが、AIによって生成された曲が主に必要とされるのは、きっと音楽を作れない人が音楽を求めている時ですよね。例えば、映像を作っている人がそれにあった音楽が欲しいとか、イベントなどで会場のオリジナルBGMが欲しいとか。これはよく思うことなのですが、そういう時の音楽に対する要求って、ものすごく曖昧なんです。「楽しい感じ」とか「リラックスできる感じ」とか。それくらい曖昧なクエリ(要求)を満たすフリー素材はすでに死ぬほど存在しているわけで、わざわざAIで生成されたものが必要なのか……という状況になってしまうところが、画像や文章と少し違うところなのではと。まったくゼロからの音楽生成という面では、現状ではそんな感じだと思います。

一方で、例えばメロディに伴奏をつけるとか、ピアノ同士でセッションするとか、そういうことについてはフリー素材から選んでくるわけにはいきませんから、AIのバリューが多少、発揮されると思います。ただ、すでに自動伴奏の機能は開発されていて、僕も試して面白いなと思ったのですが、やはり完璧には合わせにくい。というのも、実際の伴奏は言葉以外の空気感も含めた人間同士のコミュニケーションで生まれており、それが全て無視されて、揺らぎの部分まですべてピッタリ合わせられていくと、何か違うんだよな、という感じになってしまうんです。

ーー面白い話ですね。現在考えられる有用な使い方は、作り手の能力を底上げするという方向性でしょうか。

角野:その意味では、クラシックに限らずあらゆる分野で非常に使えると思っています。ただ、音楽を生成するという方向性については、現時点でどういうふうに活かしていけばいいのか、僕はまだわかっていません。ただ、将来的にはもっとすごいものが出てくるだろうという確信はある、という感じですね。自分自身、作曲や編曲にAIを取り入れて新しいものが生まれるなら、積極的に取り入れたいと思います。