水咲加奈が追い求める自由な創作 はろー(『BREAK OUT』MC)との対談で明かす、制約の中にこそある刺激

福井出身、現在は東京に拠点を移し保本真吾プロデュースのもと音楽活動を続けているシンガーソングライター 水咲加奈。保本のプロジェクト『Enjoy Music!』に参加し才能を磨いてきた彼女が、その活動の最初の集大成となる1st EP『ドラセナ』をリリースした。これまでライブで披露されてきた楽曲が詰め込まれた本作は、まさに彼女の凄みを目の当たりにできる1枚。研ぎ澄まされた言葉とさまざまな感情を豊かに表現する歌とピアノが、聴くというよりも浴びるような体験をリスナーにもたらしてくれる。

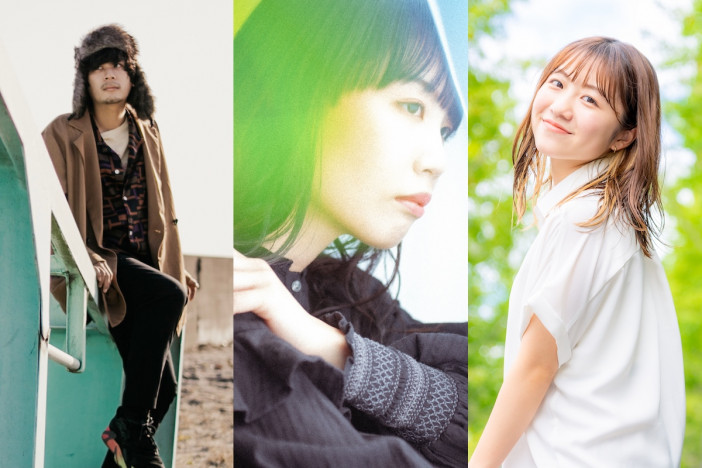

そんな水咲加奈という存在に早くから惚れ込み、世の中に紹介してきたのが音楽番組『BREAK OUT』(テレビ朝日系)だ。世の中がまだほとんど彼女を発見していない段階から3度にわたって番組でピックアップ、その音楽のパワーを伝えてきた。今回リアルサウンドでは水咲と、その『BREAK OUT』でコーナーMCを務め、彼女を追いかけ続けてきた「音楽を紹介するひと」はろーの対談を企画。古今東西あらゆる音楽を聴きあさり、Instagramやポッドキャストを通して世の中に広め続けているはろーは、彼女のどこに「やられた」のか、彼の視点を通して水咲加奈というアーティストを解き明かしてもらった。(小川智宏)

「拍子も歌詞も自分の感情を優先して決めればいい」(水咲)

ーーお2人が直接会うのは……。

水咲加奈(以下、水咲):3回目ですね。最初は今年の8月に友達のきばやしと共同企画でやったライブにプライベートで来ていただいて。

はろー:そう。気になっちゃって、こっそりライブを観に行ったんです。誰にも言わずチケットを買って行って、そこでご挨拶させてもらって。曲を聴かせていただいたときから「これはライブを観ないと」と思ったんですよね。

ーーどういうところにピンときたんですか?

はろー:「生残者」を初めて聴いたときに、本当に難解なことをさらりとしているなと思ったんですよ。でも同時に難しいことをすることと、途中で出てくるカラフルさとキャッチーさのバランス感覚が異常だなと思ったんです。僕は、一聴すると音楽的に難解に感じたり、工夫の多い作品を聴くのも本当に大好きなんですけど、それだけだといろいろな方に届くのはなかなか困難だと思うんです。でも水咲さんはそこのバランスをものすごい感度で保たれていて、びっくりしました。

はろー:そうそう。

水咲:難しいことをしたいっていう欲はないんですよ。でも歌う言葉を重視していく中で、言葉がたとえば1音分だけ長いってなったときには、その言葉をカットしたくないからわざと音のほうを伸ばすんです。それで五拍子になったり七拍子になったりすることがあるんですよね。JYOCHOというバンドが好きで、そこからも影響を受けているんですけど。難しい拍子だったりテンポチェンジもあったりしますけど、それはすべて歌詞とか自分の感情を優先して決めればいいんだなっていうのがあります。

ーーそういう発想をする人ってあまりいないかもしれない。

はろー:マスロック的なことをやりたいとか、ちょっとプログレッシブなことをやって耳に1回引っかけるっていう狙いなのかと思ったら、言葉ありきなんですね。

水咲:マスロックもめちゃめちゃ聴いて育ってきたので、その血はもちろん流れているんですけど、そういう音楽の中でも私は言葉が一番好きなので、そっちを重視していますね。

ーー水咲さんは小さい頃からピアノをやっていたそうですけど、その当時から音楽は歌や言葉とセットだったんですか?

水咲:最初、6歳ぐらいの頃に作っていたレベルだと、しょうもない言葉をずっと羅列している感じでした。「ピンチ」っていう曲を一番初めに作ったんですけど、それは〈ピンチ ピンチ だけどもしかすると自分だけの命〉みたいな歌詞で。意味がわからないんですよ。

ーー6歳で書く歌詞じゃないですよ、それ(笑)。でもその頃から言葉は大事な要素としてあったんですね。

水咲:そうですね。軽々しくは作れないので、普段から歌詞を書くのが一番しんどかったりはします。

ーー『BREAK OUT』で紹介されたときはどんなことを感じました?

水咲:『BREAK OUT』で3回紹介していただいたんですけど、そこから直接「観たよ」みたいな声は意外と私には届いていなくて、なんかふわふわしてたんです。でも番組のライブに出たときに観て来てくれた人がいたりとか、その3回の紹介があったからこそライブに繋がって、直接みんなの顔を見ることができたという実感があって。それはすごく感動しました。

ーーはろーさんは番組で紹介してから何かリアクションを感じたりはしました?

はろー:僕、斎藤アリーナさんという、君島大空さんとかと一緒に演奏されている素敵なミュージシャンの方とナビゲーターをやっているんですけど、紹介をした後やライブを観た後に彼女といろいろ話すんですよ。「このアーティストさんどうだった?」とか「うまく紹介できた?」とか。水咲さんの回も、2人して声を出すなりベタ褒めだったんです。だから、ミュージシャンからすごく支持を集めるアーティストなんだろうなって。そこからアーティストの友達に広がったりするというのもありますし、そういうところからどんどん火がついていくんじゃないかなっていうイメージはありますね。

ーー番組で取り上げたことをきっかけに、ミュージシャンの間で広まっていくというか。

はろー:そう。『BREAK OUT』は深夜の番組なので、具体的な反響はなかなか見えづらかったりもするんですよ。でもそれ以外のところでも波及していくきっかけにはなったんじゃないかなと思っています。

「タイトなリズムで進んでいくのに自由さを感じる」(はろー)

ーーそうやってじわじわと広がる中、1st EP『ドラセナ』がリリースになりました。このEPは水咲さんにとってどんな作品になりました?

水咲:出したことがゴールでもなく、始まりでもなく、本当に序章みたいな感じです。『ドラセナ』を作り終えた後もまた新しい曲が生まれてきているんですけど、確実にこの作品を経たからこそいいものを作れていると思うので。この序章を経て「次」を見せることができる、最初の一歩なんじゃないかなと思っています。課題もたくさん見つかったけど、だからこそその先が楽しみだなって。

ーーはろーさんはこの作品を聴いてどんなことを感じました?

はろー:もう、感想は死ぬほどありますよ? 本当に1曲ずつ「ここがいい」っていうのがあって。だからいっぱい言いたいことはあるんですけど、やっぱり水咲加奈さんの音楽っていうのは、1つのパッケージ、1曲の中で自由さを表現できるということ、自由さを感じさせてくれるということ、そしてそれに伴ったピアノと歌のクオリティがあることを感じました。僕はヒップホップやジャズをよく聴くんですけど、そういった音楽はビートの中に遊びがいっぱいあって、遅れても速くなってもヨレっていう感覚でビートの自由さを感じやすいんです。でも水咲さんの音楽はポップスだし、文脈の中にロックもちゃんとあるから、わりとタイトなリズムで進んでいく。にも関わらず自由さを感じるんですよね。

水咲:嬉しい!

はろー:もう1個、大きなところでいうと、この『ドラセナ』には歌を聴くことの新しい価値みたいなものを感じて。音楽を聴いているっていうよりもストーリーテラーが物語を読んでいるような感じで、ページをめくっていく感覚で聴けるという。歌を聴いているのはもちろんそうなんですけど、脚本も書けるし演出もできる、ストーリーテラーみたいな人だなって思いました。

水咲:小説みたいなEPにしたいと思っていたんです。だから曲と曲の間の秒数とかも意識したし、曲順もすごく考えました。いろいろ経て「yayuyo」っていうシンプルな曲で終わるとか、そういうのも考えていたので、嬉しいですね。やっぱり作品の発表会みたいにはしたくない。せっかく6曲も入れられるんだったら、そういうところにもこだわりたいというのはありました。

ーーしかも、普通「物語的ですね」というと歌詞の話になりそうですけど、この作品はそうではなくて。なんでこの音なのか、なんでこのテンポなのか、なんでこのリズムなのかっていうのが、全部ちゃんと必然性を持っている感じがする。

水咲:この『ドラセナ』で学んだことはそれでしたね。今まではレコーディングも自分でお金を出して人にお願いしてという風にやってきたので、その限られたお金と時間の中でどれだけ自分が楽しんでできるかみたいな感じで、全部感覚でいけたんです。でも今はプロデューサー、アレンジャー、プレイヤー、いろいろな人と共有しながら作っていくので、最初は探り探りでしたけど、やっぱり自分が曲を理解していないと人にも説明できないし、説明するためにまずは音の意味とかをちゃんと理解するようにしないとって。コード譜も初めて書いたし。それが今までとの一番大きな違いですね。

ーーそういう作業をしていく中で、自分の作る曲や歌詞にも変化は生まれてきましたか?

水咲:『ドラセナ』はすごく昔の曲も入っているんですけど、今作っている曲とか、ここ1年で作った「生残者」や「蜃気楼」みたいな曲は、根本的なところは変わってないけど、歌詞をもっと掘り下げるようにはなったかもしれないです。たとえば「蜃気楼」の〈あなただけが全てじゃないから〉っていう一文をもっと深くするためにAメロをどう書くかとか、本当にレコーディングの直前まで、この言葉でいいのかというのは考えましたね。

はろー:「蜃気楼」、一番好き。

水咲:私も一番好きなんです。それこそ『BREAK OUT』のライブで、「この曲は自分が好きな曲を書きたくて作ったんだな」って気づいて。歌詞を重視しながらも、こういうサウンドにしたいっていうのが明確にあって。自分の趣味を全部つぎ込めた感じで作れた曲ですね。

ーーでも、はろーさんのおっしゃる通り、決して独りよがりなものになっていないですよね。

水咲:今まではパーソナル全部、独りよがり全部みたいな感じだったんですけど、「蜃気楼」はいろいろな人に聴いてほしいなと願ってもいたので。ある意味で、自分が最初に書こうとしていた物語とは最終的にちょっとずれた内容になったんですけど、そうやってわざとちょっとフィクションの部分も考えたりしました。この曲、最初は上京しようか迷ってるときに作っていたんです。今、福井にある環境とか好きな人たちだったりとか、そこから本当に離れてもいいのかっていう葛藤から生まれたんですけど、「もうちょっといけるんじゃないの?」と思って。いろいろな人の〈あなただけが全てじゃない〉っていう気持ちに通じるような楽曲にしたいなという思いから、恋愛とも読めるし、人の死とかにも通じるし、幅広い曲になれたかなって思っています。

はろー:あと、この曲もそうなんですけど、水咲さんの歌声を聴いて気がついたのは、声質が性別を超越しているというか。そう思いながら聴いていたら、歌詞の中で一人称がコロコロ変わるんですよ。「俺」も出てくるし「僕」も出てくる。それも水咲さんの声質だから「俺」って言われても全然違和感がなく、より一層没入できてスッと耳に入ってくる。すごく素敵で唯一無二な声質だなって思い直しました。

水咲:嬉しいです。そこに関しては、本当に性別っていう概念はあまり意識していなくて。自分が「これは“俺”って言いたい」と思ったら、ちょっと強がりのために「俺」って言ってみたり。あとは君島大空さんがすごく好きなんですけど、あの人も「僕」と「俺」と「私」って1分の間に何回言った? っていうぐらいもうぐちゃぐちゃなんです。そこがすごくいいなって。それぐらい一人称って変えていいんだっていう、その自由さには刺激を受けていますね。

はろー:声でいうと、「水色になる」っていう曲があって、最後の最後、なんかすっぴんみたいな声が出るんですよ。EPを通してめちゃくちゃ異質で。あれはどういった意図があるんですか?

水咲:「水色になる」は個人で活動していた時代からリード曲としてずっと歌ってきた曲で。素直に歌えた感じがありますね。これはアレンジが自分の想像していたものとは全然違っていて。もっとシティポップみたいな軽いものを想像していたんですけど、結構しっとり聴かせるサウンドになったので、逆に歌が活きたというか。シンプルだからこそストレートに歌を歌えた感覚が特にあって、だからすっぴんなのかもしれないですね。

はろー:最後だけ本当に声質が違って、すごく面白いですよ。

水咲:確かにその最後の1行の部分だけ音もちょっと明るい感じがするんですよ。それにつられてかもしれない。

はろー:上からに聞こえたら申し訳ないんですけど、あの曲でタイアップがバンバン決まる未来を感じました。これ、たくさんの人が聴く曲だな、新しい扉をバコンと開くような楽曲だなって。

水咲:嬉しいです。