ceroの現在形は“理想の社会”そのものだ 『POLY LIFE MULTI SOUL』ツアーファイナル公演を見て

今年5月に最新アルバム『POLY LIFE MULTI SOUL』をリリースしたceroが、同作を携え全国12都市で開催してきたワンマンツアーのファイナル公演を、6月17日と18日に東京・Zepp DiverCity TOKYOで行なった。

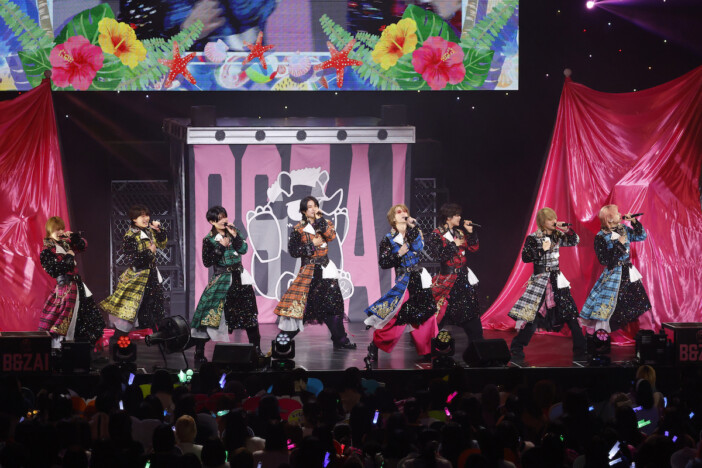

筆者が目撃したのは17日。客電が落ち、フランク・オーシャンがカバーしたヘンリー・マンシーニ作曲の「Moon River」が流れる中、メンバーがステージに現れる。高城晶平(Vo/ Flute/ Gt)、荒内佑(Key/ Sampler)、橋本翼(Gt/ Cho)の3人に加え、光永渉(Dr)、厚海義朗(Ba)、角銅真実(Per/ Cho)、小田朋美(Key/ Cho)、古川麦(Tp/ Cho)と総勢8名。最新作『POLY LIFE MULTI SOUL』のレコーディングにも、全面的に参加した布陣だ。

ライブのオープニングの2曲を、『POLY LIFE MULTI SOUL』の曲順そのままでぶつけて来たところに、彼らの自信のほどがうかがえる。幻想的な照明の中、静かに奏でられた「Modern Steps」から一転、「魚の骨 鳥の羽根」へとなだれ込み、光永と厚海の繰り出す強烈なグルーヴと躍動感あふれる角銅のパーカッションが複雑に絡み合う。さらにその上で男女混成コーラスが幾何学的なアンサンブルを織り成し、圧巻のポリリズムを形成すると会場のボルテージも一気に上がった。これだけの音がせめぎ合っているのに、だぶつくことなく全てのフレーズがハッキリ聞こえるのは驚異的。以前、ceroの3人にインタビュー(参考:ceroが考える“都市と音楽の未来” 「今は『オルタナティヴ』な音楽って成立しにくい」)をした際、高城が「バンドはソーシャル(社会)」と話していたのが印象的だったが、各々が自由にリズムを取りつつも「ここぞ」というところに音を置き、絶妙なバランスを保ち進んでいくさまはまさに“理想の社会”そのものだった。

続いて前作『Obscure Ride』から「Summer Soul」。タイトなリズム隊と涼しげなフルート、荒内が弾くエレピのコードのコントラストが心地よい。ステージを重ねるごとに表現力を増す高城のボーカルが、時にしなやかに、時にリズミカルに楽曲を引っ張り、後半のフェイク〜シャウトはゾクゾクするほど官能的だった。セクションごとに目まぐるしくリズムが変わる、ドラマティックかつトライバルな「ベッテン・フォールズ」を経て「Elephant Ghost」へ。地響きのようなアフロビートと、軽やかに爪弾かれる橋本のギター、ジャジーな荒内のエレピがスリリングな変拍子を刻む。その後、「薄闇の花」、「よきせぬ」と今回のセットリストの中では比較的メロウな曲が続き、「溯行」ではタイトル通り、古川のアコギとエンニオ・モリコーネを思わせるコーラスが深い森の渓流へと誘う。今回、照明も非常に効果的で、天井から吊るした電球がまるで星空のような空間を作り出したり、補色を組み合わせたライトが『POLY LIFE MULTI SOUL』のアートワークを彷彿とさせたりと、楽曲のイメージをさらに広げる役割を担っていた。

ひときわ歓声が上がったのは、うねるようなベースラインが印象的な「Buzzle Bee Ride」のイントロが流れ出した瞬間だ。頭で考えていると、どこが1拍目なのかすぐに見失ってしまうほど複雑に絡み合ったアンサンブル。全貌が掴めぬまま、それでも踊らずにはいられない圧倒的なグルーヴ。この曲に限らず、ceroの音楽はどのプレイヤーに注目するかによって聴き手のノリ方が変わってくる。四つ打ちのキックに合わせてジャンプしている人もいれば、ギターのカッティングに合わせて横ノリしている人もいる。そうかと思えば、パーカッションに合わせてステップを踏む人もいる。画一的に“振り”を合わせるのでなく、各々自由に楽しむその光景が、何よりも尊く感じられた。

光永が連打するフロアタムと、荒内と橋本のアンサンブルが、お囃子とサンバをミックスしたような懐かしくも新鮮なビートを作り出す「レテの子」では、曲の後半で高城がフロアに降りて、オーディエンスとハイタッチをするシーンも。ボーカリストとして成長しつつも決して“フロントマン然”とせず、アンサンブルの一部となってバンドという“社会”を形成しているのと同じ理由で、ステージとオーディエンスの垣根を積極的に壊していこうとする姿勢が、そこからは感じられたのだった。