舞台『三人姉妹』評

乃木坂46が育んできた舞台演劇への追求 重要作『三人姉妹』からグループの課題と可能性を解説

2月4日に千秋楽を迎えた舞台『三人姉妹』(博品館劇場)は、乃木坂46が築いてきた舞台演劇路線を再起動する、重要な作品だった。

乃木坂46はグループの原点としての『16人のプリンシパル』シリーズを経て、2015年の舞台『すべての犬は天国へ行く』を契機に舞台演劇への志向を明確にし、翌年の『嫌われ松子の一生』『墓場、女子高生』などへと展開させてきた。もっとも、2017年は『あさひなぐ』の映画・舞台同時プロジェクトや外部舞台への出演増加、3期生単独の公演企画といった発展をみせつつも、『すべての犬は~』に端を発する独自路線をストレートに継承し成熟させる動きについては足踏みしていた感がある。今回の『三人姉妹』はその独自路線を受け継ぐ、新たな作品といえる。

ただしこの『三人姉妹』は、ある面では『すべての犬は~』以上の難しさをもっている。それは何より、チェーホフの戯曲の性格にある。

チェーホフの芝居は、わかりやすくドラマティックな出来事が舞台上で起こらない。大きな事件や変化は舞台の裏や幕間で生じ、舞台上の人物たちはそれら裏側の出来事に明らかな影響を受けながらも、あくまで諦観と倦怠に覆われた状況を生きる。それだけに、明快なクライマックスをもたないこの芝居の空気感を、演出を務める赤澤ムックを中心にしていかに濃密に作れるかが鍵になる。

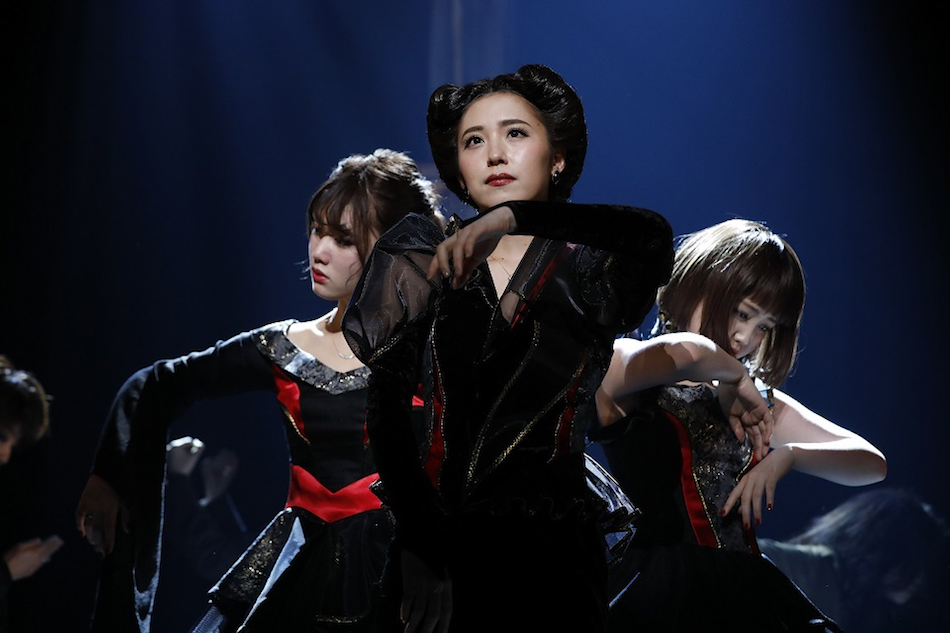

この公演では、長女オリガ(衛藤美彩)、次女マーシャ(伊藤純奈)、三女イリーナ(久保史緒里)の三人姉妹の衣装は他の登場人物との差異化をはっきりさせるように華やかに仕立てられ、また姉妹にとって劇中で最も刺激的な訪問者であるヴェルシーニン中佐には、独特の「男性」像の表現に長けた汐月しゅうがあてられ、キャスティングはオールフィメールでなされている。これらの要素によって、作品が一定の方向へと飛躍することは必然となる。

こうした環境設定のなか、芝居の空気を牽引するのは春川芽生演じるトゥーゼンバフ中尉と立道梨緒奈演じるソリョーヌイ大尉の二人である。久保が演じるイリーナをめぐってやがて悲劇的な結末を迎える両者は、この舞台を流れる時間の中でしばしば遠景の人物として、またときに対照的なスタイルでイリーナへの思慕をみせながら、この作品全体にリズムをもたらした。気の良いトゥーゼンバフとエキセントリックに振れたソリョーヌイのやりとりは、姉妹たちの倦んだ空気とはまた違うタイプのどうにもならなさを表現する。チャーミングにさえ感じられるそのコンビネーションは、救いのない最後が待っているゆえにいっそう愛おしくやるせない。本公演にとって、二人の存在は非常に大切なものだった。

乃木坂46メンバーにとっては長女、次女、三女を1~3期メンバーで受け持ったキャスティングがそれぞれに意義深い。

三女のイリーナを務める久保は、昨年乃木坂46の演劇への志向を別働隊的に担った3期生の中でも、際立つ役割を見せてきた。1、2期生と合流しての舞台で、まずは彼女の存在感を見せられたことが大きい。長女オリガの衛藤は、三者のうちで登場人物たちの退屈や倦怠を背負うことに最も長じている。次女、三女に比して感情の表出が少ない役でありつつ、彼女の芸能人としての成長はオリガを背負うに足る重さを持ちつつある。そしてとりわけ特筆すべきは、次女マーシャを演じた伊藤純奈である。彼女は2017年、相次ぐ外部作品への出演によって舞台演劇への適性を証明し続けた。また、舞台出演と交互にスケジューリングされたアンダーライブでも声の強さを発揮し、演者としての力を見せてきた。彼女が演じるマーシャは、ヴェルシーニンへの強い恋慕と人生全体への諦念という対照的な感情を抱える、振れ幅の大きい役である。昨年、力を蓄えてきた彼女が今回マーシャに配役されたことは、乃木坂46というグループのこの先の展望としても貴重なものだった。