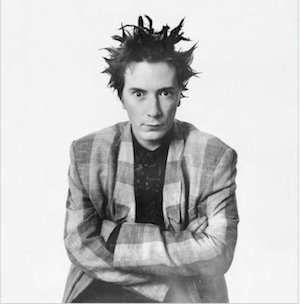

ジョン・ライドン、“人生の醍醐味”を語る「俺は永遠に前しか見ないぜ」

「地獄のような経験をして、学びを身に着けるしかないんだ(苦笑)」

――わかりました。それでは、『ALBUM』についての質問にいかせていただきます。このアルバムについては、あなた自身出来栄えに大いに満足しているということでしたが、自伝の中で興味深かったのは、あなたが当初雇った若いミュージシャンたちばかりのバンドが、残念ながら思うように機能しなかったというエピソードでした。

ジョン・ライドン:ああ、それは俺としてもこの上なく辛いことだったし、非常な苦悩と葛藤を味わった。心臓にナイフを突き立てられるような経験だったよ。だけど、奴らはスタジオ作業のプレッシャーに堪えられなかったんだ。ニューヨークにも、ビル・ラズウェルにも……まあ要するに、すべての状況に対して耐性レベルが及ばなかったんだな。加えて俺はあのアルバムについてはもの凄くタイトな締め切りを切られてた。3週間、それで終わらせなければもう後がなかったんだ。それ以降は資金供給がストップすることになってた。だからもう必要に迫られて、よそを探すしかなかったんだ。自分で望んだことじゃない。けどな、これまで直面してきたすべての状況と同様、俺は自分の置かれた状況において、これ以上はないっていうベストの結果を引き出したんだ。

――ええ、確かに。

ジョン・ライドン:まあそんなわけで、俺は泣く泣く若いミュージシャンたちに見切りをつけて、スティーヴ・ヴァイやジンジャー・ベイカーなんていうところで妥協したわけだ(苦笑)。

ーー「妥協」って、当時最高レベルのミュージシャンたちですよ!

ジョン・ライドン:まあ、結果的には素晴らしかったけどな。俺があのクラスの音楽的レベルの連中と仕事をしたのは、あれが初めてだったからさ。考えようによっちゃトンデモなく大それた、恐ろしいことをやったもんだってことになるんだろうが、実際の現場は全然そんなことはなかったし、あの状況の中でやれる最高のものを創り上げることが出来たと思う。何よりも、あの経験は俺に……(少し考えて)俺に、自分に対する自信を与えてくれたんだ。レコード会社と揉めてばかりいたせいで、俺は自分の居場所が音楽の世界の中にあるのかどうかっていうことに疑問を抱くようになってた。そういう意味ではあのアルバムはもの凄く感動的なリマインダーになってくれたんだ。Yes、ジョン、お前ならやれるぞ、ってな。

――なるほど。

ジョン・ライドン:というわけで、これも自然が与えてくれたご褒美だよ、一生懸命頑張ってきたことに対する報いだ。

――ええ。でも、いま振り返ってみて、ビル・ラズウェルのプロデューサーとしての仕事ぶりをどう思われますか?

ジョン・ライドン:ああ、俺とビルはもう、ありとあらゆることに対して意見が合わずに、口論ばっかりしてたよ(笑)。

――ははははは! やっぱり! 人間的には好きでしたか?

ジョン・ライドン:うーん、何しろ俺たちはまるで違ってたからな。火と水、水と油ってやつだよ。

――ええ、わかります、というか、わかる気がします(笑)。

ジョン・ライドン:けどな、そこがきっと良かったんだよ。というのは、もし何もかも意見が同じだったら、きっと何ひとつ決められないし、いつまで経っても仕事が終わりゃしないからさ。仕事にはドライビング・フォースが必要なんだよ、つまり……対立する意見をぶつけ合うことで突破口が見つかり、より容易に目的地に到達できるわけだ。多分これが一番分かりやすい説明じゃないかと思うね。最近のPiLだって……今のPiLはメンバーたちがもう長年一緒にやってきて、お互いのことを知り尽くしてるし、本当の意味で良い友人同士になってる。だけど、こと音楽的な方向性となれば話は別だ(苦笑)。その点に関しちゃ、毎回恐ろしくシリアスな議論が戦わされてるよ。だが、どれだけ激しい舌戦があったとしても、それが原因で誰かがバンドを去るなんて事態には決してなり得ない。なぜならそこには必ず、お互いに対するリスペクトがあるからだ。

――なるほど。

ジョン・ライドン:まあ、この40年近く、音楽に携わってきた歳月があったからこそ、そういう関係が可能になったのかも知れないけどな。出来ることなら出会って最初の4分間でそういう関係になりたかったもんだが(苦笑)、現実はこういう塩梅なわけで、俺はその現実と折り合って行くしかないのさ。わかるだろう、若い時ってのはみんな概して知恵が回らないんだよ(笑)。自分じゃそれなりに賢いと思っててもな。とことん理不尽でバカげた状況をポジティブに変えられるようになるには、地獄のような経験をして、学びを身に着けるしかないんだ(苦笑)。

――ええ、その通りですね。

ジョン・ライドン:そういうことさ。けどそうやって経験してきた色んなことが……何もかもが、俺のペンに更なる力を与えてくれてるんだ。

――なるほど。で、『ALBUM』のサウンドは、当時もですが今聴いても非常にユニークで、ハード・エッジかつヘヴィ・メタリックでありながら……

ジョン・ライドン:(質問途中で)ああ、ああ、俺たちは求めるところがハッキリしてたからな。俺とビル・ラズウェルの数少ない共通点のひとつは、どっちもヘヴィ・メタルが大好きでありながら、当時、その殆どに対して聴くに堪えないと感じてたってところだった(笑)。これはパンクに関しても言えることでな。俺はパンクは大好きだが、いわゆるパンク・バンドの大半は聴くに堪えないような連中ばかりだった(笑)。とにかくどいつもこいつも似たようなサウンドの奴らばっかりなんだよ。パワーやエナジーはあっても、歌詞が全然付いてこれてない。言葉の使い方を知らないんだな。それにギターも、あるべき激しさ、獰猛さがまるで足りない。ドラムとベースがお互いに共感し合って、聴いてる奴の頭の中にガンガン釘を打ちつけてくるような、純粋なる音の歓びってのが不可欠なんだよ。まあそういうわけで、俺たちはそういうものを創り出そうとしてたわけだ。聴いてる人間の頭をもぎとらんばかりの勢いのサウンドだな(笑)。歌詞についてもやりたい放題だった。手加減なし、かつムキ出しの、獰猛で激烈なパーソナリティーの競演だ。全ての要素においてルールはただひとつ、<完全なる自由>だった。で、結果として生まれたのはまさにそういう内容の作品だったわけだ。

――で、この『ALBUM』の方のディスク3には、デモ・バージョンとして先程話の出たマーク・シュルツ、ジェビン・ブルーニといった若者たちとの曲が収録されていますが……。

ジョン・ライドン:(苦笑)ああ、曲は全部レコーディングに入る前に書いてたからな。連中をニューヨークに連れて行く前に、一緒にリハーサルをやってたんだ。

――ええ。でも、このデモを聴くと、『ALBUM』のサウンドとは全然違っていて……

ジョン・ライドン:ああ、そうだろ、要するにそういうことなんだよ。そもそもデモンストレーション・テイクってやつが、実際にレコードに収録されるものと同じってことはまずない。あくまで粗筋、ざっくりしたガイドラインてやつだ。言ってみればケーキを焼く前にメニューを見せられてるようなもんだな(苦笑)。分かるだろう、入れる材料はそこに全部並んでる。問題はそいつをどうやって合わせるかなんだ。で、成功かどうかの判断は、あくまでケーキが実際に焼き上がってみてからの話でな。

――ええ。ですが、もし当初計画していたあの若者たちとのバンドが上手く行っていれば、『ALBUM』のサウンドはああいう感じになったんでしょうか?

ジョン・ライドン:あー、いいか、よく聞いてくれ。もし物事が俺の生まれた日からすべて当初の計画通りに行ってたら、俺は今頃全然違う人間になってるだろう(笑)。だけど実際はそうはならず、その結果として俺は今の俺としてここにいるわけだ。様々な悲劇と予想外の災難に見舞われながら、そのすべてを乗り越えた結果としてな。例えば子供の頃に経験した病気は、俺のその後の人生に絶大な影響を及ぼしたし、俺の幼年時代はそのせいで丸ごと奪われたも同然だった。人生を丸ごと台無しにされるところだったんだ。けど俺はそれに徹底抗戦を仕掛けた。そのおかげで今、俺はここにいて……俺としては、その経験があったからこそ今の自分はより良い人間になれたと思ってる。

――ええ。

ジョン・ライドン:だからな、他人から“もしも~だったら”っていう質問を投げかけられた時の俺の答えは、「ああ、そいつは要するに、もし豚が空を飛べたら、ってことだろ?」ってなっちまうんだよ(苦笑)。もし豚が空を飛んで、木の梢を歩いたとして、それでどうなる?

――(苦笑)ええ。

ジョン・ライドン:分かるだろう、俺に言わせりゃそいつは……そいつは人生に対する実に退屈かつムダなアプローチだよ、過去を振り返って、恐らく何がどうあっても起こるはずのなかったことをあれこれ夢想してみるなんてのはさ(笑)。実際そいつは起こらなかったんだからな! ……そんなことをあれこれ考えるより、どんな時も両足をちゃんと地に着けて、現実に起こってることをしっかり学んだ方がいいぜ(苦笑)。そうしてこそ生きてる報いも受けられるってもんだ。命があることのありがたみを享受出来るはずだよ。生きてること、それ自体に対する恩恵さ。