ジョン・ライドン、“人生の醍醐味”を語る「俺は永遠に前しか見ないぜ」

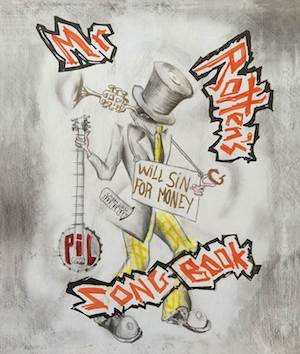

Sex Pistols/PiL(Public Image Ltd.)のフロントマンであるジョニー・ロットンことジョン・ライドンによる歌詞集『Mr. Rotten’s Songbook』や、PiLの『メタル・ボックス』『ALBUM』のスーパー・デラックス・エディション・ボックス・セットについてのインタビュー後編。前編では取材を担当した田村亜紀氏を相手に、これでもかというばかりに喋り倒したジョン・ライドン。後編も勢いはそのまま、自身の体験談を通して柔軟な発想の重要性について語ってくれた。(編集部)

「自分が過去にやったことをなぞったところで、得るものなんか何もない」

――『メタル・ボックス』のレコーディング・セッションに関して、何か印象に残っている思い出は……。

ジョン・ライドン:いつもと同じだよ。

――え?

ジョン・ライドン:いつもと変わらんよ。トーンやサウンド、ドローン音やリズムに対する俺の深遠なる好奇心の追求だな。これは何も音楽的なことに限ったことじゃないが……俺は最終的には音楽を構築することと同じくらい、非構築することにも強い興味を持つようになったんだ。例えばピアノをひっくり返して、底板を外してプレイするなんてことも大好きだったし、弦(ピアノ線)の上を灰皿でガンガン叩いて音を出すのも楽しかった。ディストーションとハープシコードの魅惑的なコンビネーションだったね。ありゃあ実に夢のような場所だったよ。

――なるほど。それから、『メタル・ボックス』のレコーディング・セッションの間は、バンドにはパーマネントなドラマーがいない状態で、デヴィッド・ハンフリー、リチャード・ドゥダンスキー、そしてマーティン・アトキンスと3人の異なるドラマーが参加していましたが、そのことによる影響はあったと思いますか?

ジョン・ライドン:……いやあ、そりゃもう、俺としちゃそう願いたいもんだな。そうじゃなきゃそれだけの連中をとっかえひっかえした意味がなくなっちまう(苦笑)。そこは非常に重要だよ。どんな人間でも、何かしらプロジェクトに関わりを持てば、それぞれの存在による影響力ってのはあるはずだろ。それが生きてるってことだ。お互いにコミュニケーションを持つってことだよ。音楽もまさにそれと同じだよ。そこに関わる人間同士、お互いの相互作用が音楽に反映されるんだ。

――確かに。

ジョン・ライドン:それは雇われのセッション・ミュージシャンたちとの仕事であっても同じだよ。彼らは俺がひとりでは絶対に思いつかなかったであろう、彼らなりのアイディアをどんどん提示してくれる。事によればそれはたったの1音かも知れないが、それで十分だったりするんだ。ただそれだけで、コンセプト全体の完成度が1音分上がるんだからな。

――なるほど、確かに。では、3人のドラマーを起用したということは……

ジョン・ライドン:まあ、そもそもそれは俺がそうしたくてやったわけじゃないからな(苦笑)。

――はははは、そうでしたね。

ジョン・ライドン:そうだよ、わかるだろ。人ってのは気持ち次第で出たり入ったりするもんなんだよ。ドラマーが3人になったのは、意図的にそうしようとしたわけじゃない。危機的状況に陥った時には、運命の導きに委ねるしかないんだ。分かるだろ? それが俺って人間なんだよ。

――はい(笑)。

ジョン・ライドン:俺は決して物事のネガティブな部分にばかり目を向け続けたりはしない。おっと、あいつは行っちまったか、それじゃ誰か他の奴を探そうぜ! ヒャッフォー!(笑)ってなもんだ。愉快愉快!(笑)。さあ、次は何が来るんだ、ってな。

――わかりました。そうすることでより状況を楽しめるし、作品的にも面白さが増しますものね。

ジョン・ライドン:ああ、そうとも、その通りだ。やれやれ困ったぞ、どうしよう、なんて惨めな気持ちに浸って座り込んでるよりも……ぶっちゃけ考えようによっちゃ、その方がよりワガママに、自分の要求を通せるからな。いいか、人間てのは結局最終的には自分のやりたいようにやるもんなんだ。俺と一緒に仕事をしたくないって思うんだったら、それはそれで結構だ。上等だよ。バイバーイ、ってなもんだ(笑)。時の流れと共に状況も変わる。海の波みたいなもんだな。寄せては返し、時にはぶつかって混じり合い、また消えていくのさ。俺たちはみんな、大海の中の一滴に過ぎない。俺だってそうさ。たったのひとしずくだよ。だけど、その一滴が寄り集まって、時に信じられないほど素晴らしいものを創りだすこともあるんだ。

――そうですね。

ジョン・ライドン:とは言え、それだってほんの一時的なもんなんだよ。どんなものでもな。状況と共に変化するのが当然で、だからこそ敏感に潮目を察知してなきゃダメだし、それこそが人生の醍醐味ってやつだ。生きてるからにはそういうスリルがなくちゃな。みんな、ひとつところに留まり続けるために生きてるわけじゃないだろう。

――ええ、そうですね。……で、あなたは『メタル・ボックス』について、自伝の中で「募る不安や苦悶が作り上げた。驚くほど美しいタペストリー」と評していましたが、これは実際言い得て妙ですよね。

ジョン・ライドン:イエス、イエス。それは全部いま俺が説明した通りだろう。使ってる言葉は違うが、言ってることは同じだ。突き詰めてみればすべて同じ要点と目的の話をしてるんだよ。俺たちはそういう意図の下に、そういう道具と人材を使って仕事をし、あのアルバムを作り上げたってわけだ。俺たちの伝えたいメッセージを伝えるためにな。

――でも、もしもあなたが今、1979年に戻って、同じメンバーとバンドをやるとしたら、どんな音楽をやると思いますか?

ジョン・ライドン:(即答)やらないよ。たとえ誰かが俺にそのチャンスをくれると言っても、俺の答えは「ノー・サンキュー」だ。

――(爆笑)そうですか。

ジョン・ライドン:ああ、冗談じゃないね。そんなことをしたって繰り返しになるだけだろう。意味がない。全く何の意味もない。

――(笑)OK。

ジョン・ライドン:自分が過去にやったことをなぞったところで、得るものなんか何もないんだ。だって、どうせ寸分違わず同じことになるに決まってるんだからな。唯一違うところがあるとすれば、この道はいつか来た道で、既視感があるってことだろ。もっと悪いじゃねえか!(笑)

――ハハハハ、確かに。

ジョン・ライドン:俺は何があっても絶対、金輪際(would NEVER ever ever)自分が過去にやったことを繰り返すつもりはないんだよ。世の中には後ろ向きにしかモノを考えられない奴らがいてな。おいおい、勘弁してくれよ、ってなもんだ。俺は永遠に前しか見ないぜ。

――そうですね。

ジョン・ライドン:俺にとっては、過去の記憶が全部ちゃんとあるってのはたいそう嬉しいことだ。けど、その思い出をもう一度なぞることで、過去の記憶をブチ壊しにする気はない。そういうくり返しは御免だ。Sex Pistolsが再結成したのだって、そんなことが目的だったわけじゃないからな。俺たちが活動再開したのは、実際のところはお互い忌み嫌い合ってなんかいないってことを再確認するためだったんだ。まあもっとも結果的に確認できたのは、俺たちは実際お互いをたいそう忌み嫌ってるっていう事実だったんだけどな。

――わははははは!(爆笑)

ジョン・ライドン:おかげでまたひとつ賢くなったよ(笑)。ところがな、あいつらと一緒に仕事をしなくなってみたら、途端に仲良くなれたんだ(笑)。要は仕事のプレッシャーがなくなったからだろうな。今の俺たちはただの人間同士なんだよ。それで全ての説明がつくってわけだ。

――なるほどね。

ジョン・ライドン:だからな、結果的には良い方に転んだんだよ。バンドが解散てことになると、みんなしてまるでもの凄く悪いことみたいに、大変な悲劇みたいに言いたがるが、長い目で見りゃどうだ、ポジティブな話じゃねえか、そうだろ? バンドから自由になることで、心をオープンにして、他の事をやり始めることも出来るんだからさ。実に清々しいもんだぜ(笑)。PiLは監獄じゃないんだ。俺は別に、誰も無理やり拘束して一緒にバンドやろうとしたことなんてないしな。人は好きな時に好きなところへ行くだけだ。それだってポジティブな出来事だよ。俺には止める権利なんかないし、そうしたいとも思わんね。契約書で縛りつけることもないしな。メンバーたちはみんな自分の意志で、そこにいたいからいるんだ。それだけだよ。ここにはもういたくないと思ったら、自分の求めるところに行って、やるべきだと思うことをやればいい。自分に正直でいることだ。俺はそうすることを100%支持するぜ。俺は自由って言葉の意味をハッキリ理解してるからな。

――ジャー・ウォブルは『メタル・ボックス』のバッキング・トラックを、自分のソロ・アルバムに無断で使おうとして、それでクビになったそうですが……。

ジョン・ライドン:ああ、そうそう、悪事を働いてるところを現行犯でとっつかまえたんだ(苦笑)。おい、そこまでだ、悪いが俺のもんを盗ませるわけにはいかねえぜ、ってな。

――はい、そうですね。彼が辞めたことによる影響は……。

ジョン・ライドン:いいかい、奴は重要人物でも何でもないんだよ! 俺が奴と一緒に仕事で組んでたのはほんの僅かの間だったんだ。あいつはかつて俺の非常に親しい友人だったんだが、大変残念なことに、一緒にバンドをやることによって生まれた緊張状態が、俺たちの間の友情を壊してしまった。まあ、壊したとまでは言わないが、試練を与えられたんだ。それが本当のところさ。これはピストルズにおけるシドと俺の関係性にも当てはまる。俺たちの友情は、グループ、バンドというセッティングにおいては維持していくことが不可能だったんだ。

――なるほど……

ジョン・ライドン:こと俺に関して言えば、問題になるのはいつも信頼って要素なんだよ。一緒に仕事をする相手を信用できないと思ったら、俺はもうそいつらと一緒には組めない。そうなったらもうそこまでだ。ピリオド。そこで終わりだよ。信頼を損ねられたらやっていけない。その価値観は絶対だ。でなきゃ、こっちもそいつらと同じ嘘つきになっちまう。そうして俺は決して嘘をつかない、嘘をつけない人間なんだ。