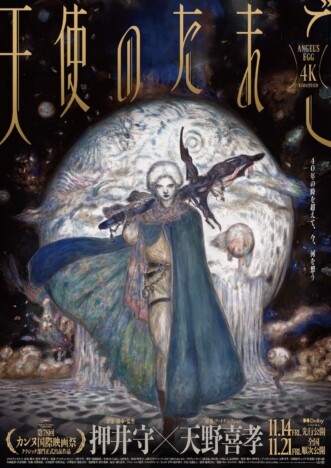

押井守が孵化させたアニメ=anime成熟の歩み 『天使のたまご』が生成した“原点”とは?

リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう!」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』のDVDレンタルで初めて押井守作品に触れた徳田が、『天使のたまご 4Kリマスター』をプッシュします。

『天使のたまご』——押井守の“決定的”作品

2025年、押井守作品のリブートが大量発生している。10月には劇場版『機動警察パトレイバー』シリーズ2作と、『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(以下『攻殻』)の4Kリマスター版が立て続けに上映された。前年には、押井初の実写作品『紅い眼鏡』のリマスタープロジェクトがクラウドファンディングで実施されている。

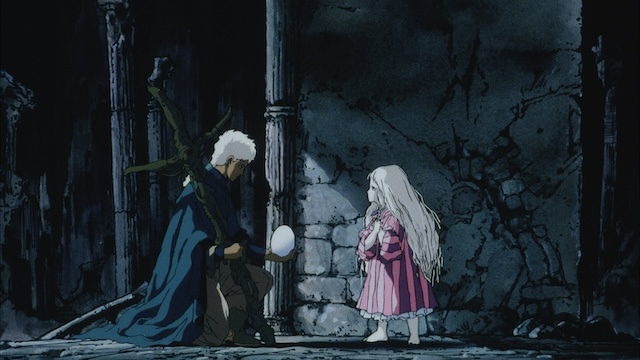

その中で押井自身が「決定的な作品」だったと語る(※1)のが『天使のたまご』だ。監督として初のオリジナルアニメーションであり、アートディレクションを『ファイナルファンタジー』シリーズで知られる天野喜孝が手掛けている。天野のデザインも相まって、ほとんどセリフなしで進行する物語は極めて「難解」とされるが、それもあってかカルト的人気を得てもいる。

しかし押井の評価を決定付けた『パトレイバー』シリーズ以降のフォトリアリスティックな世界と比べると、本作のトーンは一見正反対にみえる。『天使のたまご』はリアリスティックというよりむしろ極めてファンタジックであり、かなり現実感を欠いている。

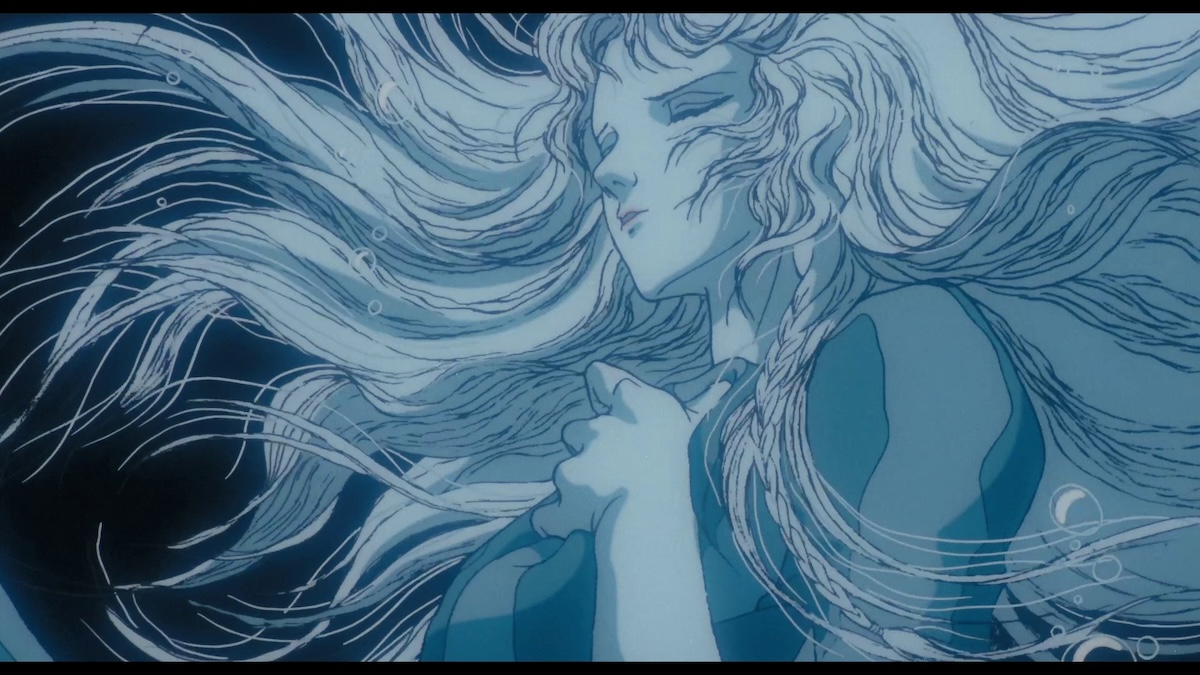

そこには筋道だった物語というより、一人の少女が(精神分析的な意味での)他者=少年と遭遇した際の喪失と成熟のインパクトだけがある。この衝撃が、セリフよりもメタファーとしてのビジュアルだけで次々と提示されていく。少女が妊婦のようにして抱くたまごやガラス瓶は母胎の、たまごを破壊すべくやってきた少年や彼をとりまく軍事兵器はファルス(男根)の比喩としてそれぞれ機能するだろう。少女と少年の交わりもそれとなくほのめかされ、鏡や水面に浮かぶ少女が自分自身と接吻を交わす場面は鏡像段階の端的な比喩であろうし、時折、色彩のみで少女の月経をほのめかすかのようなカットが差し込まれたりもする。

これらの要素がまるっきりビジュアルの力だけで描かれ、説明的な描写は限りなくゼロに近い。一見すれば物語が発生しているのかどうかすら判断しかねる。

押井本人はこれは前衛映画ではなくあくまでもエンタメを志したとしばしば語るが、明らかに異質な作品ではある。なぜ押井にとってこのアニメが「決定的」だったのだろうか?

レンズの「孵化」

一つには押井にとって本作が、「レイアウト」の重要性に気づくきっかけとなったからだ。押井は、極めて精緻な作画が要求される本作を監督するにあたって、カットごとの視覚演出意図を示す「レイアウト」がいかに重要であるかを痛感したという(※2)。それが『機動警察パトレイバー 2 the Movie』などの、いわゆる「レイアウトシステム」に結実し、『攻殻』での世界的評価につながったというわけだ。

またこのとき押井が自覚したものは、レイアウトの重要性そのものだけにとどまらない。押井はこのとき、自身のアニメーションに決定的に欠けていたもの——「カメラレンズ」の重要性に直面したのだった。

ひとつ無かったのは、レンズという意識だった。(略)僕はそれ以降、レンズでものを考えるようになった。ワイド系なのか、長玉(望遠レンズ)なのか、標準なのか。レンズを通すとパースの空間の整合性は微妙に歪む。両側の建物は少し倒れ込んでくる。それはレンズだったら当たり前の『レンズの収差』というやつです。(※3)

『パトレイバー』以降のフォトリアリスティックな世界は、レンズの収差を擬似的に再現した画作りによってなされている。アニメートされる絵の手前にカメラレンズを擬似的に配置し、キャラクターたちを「被写体」として描く(※4)ことで、映画のようなリアリズムが構築できる。その気づきをもたらしたのが、他ならぬ『天使のたまご』だった。

少年がたまごを破壊し、母胎の全能感にとどまろうとする少女を解き放ったように、本作の経験から押井作品はフォトリアリスティックな世界観に「成熟」していった。比喩的に言えば『天使のたまご』は、被写体としてのアニメーションを孵化させたのであり、作中終盤でたまごを破壊された少女が放つあの絶叫は、幻想世界が打ち砕かれたことに対する慟哭であると同時に、押井のアニメーションが成熟に至るための産声としても響くだろう。

もっとも「被写体」はカメラレンズがない『天使のたまご』の世界で映し出されることはない(ゆえにたまごの中身は空っぽだ)。本作の結末部で無数のたまごが水面に浮かぶさまは、被写体として描かれる直前のアニメーションたちがその殻を破り、孵化するのを待ち続けているようではないか。

あのたまごが打ち砕かれた瞬間から、アニメは成熟への道を歩みはじめた。押井はその最大の功労者の1人であるとともに、パンドラの卵を暴いてしまった罪人でもあるだろう。

レンズの「射程」

しかし2025年のいま『天使のたまご』を観返すとき、他ならぬ押井の作品でレンズの不在に立ち会うときには、少し別の意味を受け取れるかもしれない。不可侵領域としての『天使のたまご』の神秘性——撮影不可の、カメラの立ち入りが禁じられた聖域としての幻想世界だ。

「押井守以降」の世界を生きる我々にとって、アニメーションにおいてレンズの再現がなされていないとすれば、それは(意図的にせよそうでないにせよ)「レンズの不在が構築されている」ものとして受け取れる。たとえば21世紀の京都アニメーション(あるいはとくに山田尚子)作品には、カメラレンズの仮構をデジタル技術のうえで発展させた手法が多々みられる。しかし近作の『CITY THE ANIMATION』では、あえてレンズの効果を廃したような演出がみられる(※4)ように、レンズ越しのアニメートという発想もそろそろ一周回った感がある。押井の「メソッド」が浸透しきったからこその逆転だ。

『CITY THE ANIMATION』はなぜ“平面的”に描かれるのか 撮影処理をめぐる京アニの新機軸

むき出しの街——『CITY THE ANIMATION』と京都アニメーション的手法をめぐって 『CITY THE ANIMA…

したがって、レンズの不在も意図的な演出技法の一つとみなすならば、『天使のたまご』の「拙さ」はむしろ神秘性として効果的に現れる。作中の少女たちは実在性を持ったフォトリアリスティックな存在ではないかもしれないが、代わりに「レンズ」では捉えられない神秘的/幽霊的な存在として現れるだろう。

また、『天使のたまご』時点の押井に、レンズの意識がまったくなかったわけでもない。たとえば少女のすぐそばに突如として縦列をなした戦車が次々と現れるシークエンス。天野のファンタジックな空間に、唐突に「現実」の手触りが侵食する場面だ。

この場面には絵コンテ段階では「長焦点レンズ用の画面」と走り書きのメモのような指示がある(『天使のたまご 絵コンテ集』より)。作画以降の工程でこれがどれだけ押井の想定通りに反映されたのかはわからないが(少なくとも以降の作品群ほど徹底されてはいないだろう)、押井のレンズへの志向を部分的に見出せる場面だ。

レンズがわずかにでも意識されていた(フォトリアリスティックに描かれようとした)シークエンスに戦車が登場し、ここで初めて少女と少年が邂逅するのは示唆的である。というのも押井はしばしば、虚構に対する「現実」の象徴として戦争を持ち出す(※5)し、この戦車はあからさまに男根を模したデザインを示している。

少女にとって、圧倒的な他者の訪れ。

ファンタジックな世界にとどまる少女が、フォトリアリスティックな成熟をもたらす少年と出会う瞬間。このシークエンスは、不完全ながらも「レンズ」を介して描かれようとしていた。

すべての映画はアニメになった

押井の中でレンズの仮構という発想が孵化するその瞬間に立ち会えるという意味で、本作をいま見返す価値は十分にある。

あるいは、アニメーションのリアリズムを再確認するという意味でも本作の意義はますます高まっているように思える。近年の生成AI動画の勃興が、再びアニメーションのリアリズムを揺るがしはじめているからだ。

生成AI登場のインパクトには、デジタル映画が現れたときのそれと構造的類似を見出せる。よく知られた押井の対談集に『すべての映画はアニメになる』(徳間書店、2004年)がある。このタイトルが意味することは、デジタル映像の制作過程においては、動画素材がイラストだろうが実写だろうが関係なくみなアニメーションであるということだった。

『アバター』や『アベンジャーズ』のような作品のCGの技術力が高いという意味でもそうだし、Instagramに上げられるストーリーやVTuberなりTikTokerの動画配信も、画面上では等しくピクセルであるという意味で「アニメーション」である。

同じことをレフ・マノヴィッチは総括的にこう表現している。

デジタル映画とは、多くの要素の一つとして実写のフッテージを用いる、アニメーションの特殊なケースである。(※7)

これらの命題が含意していたことは、現実の写し鏡であるはずの映画が、構築可能なアニメーションと化すのではないかという危惧だ。ある意味では今やその通りになったし、そもそも映画自体もともとは静止物をいかにアニメートするか、現実らしい動きをいかに「構築」するかという発想から産まれたものであるとマノヴィッチも指摘している(※8)。

つまりデジタル映画の普及によって生じた危惧を突き詰めると、「そもそも映画はアニメーション的なものだったのではないか?」という問いの転回が生じる。

『天使のたまご』以降の押井の仕事はいわば、この問いに対する応答だったとも言える。「レンズ」と「被写体」——映画においてそれ以上遡れない前提条件——すらもアニメーションとして構築・模倣可能なものではないかと問うたのだ。であるならば、果たして映像メディアが伝える情報は「現実」と呼べるのか? 我々が「現実」とみなすものは、いったいどのように「構築」されているのか? そのような認識論的問いかけが『パトレイバー』シリーズの、その問題意識をマスメディアからニューメディア環境に押し広げて展開したのが『攻殻』であると整理できる。

だからこそ「現実」がどのように「構築」されているのかに自覚的でなければならない——これが従来の倫理のあり方だった。2025年のネットユーザーならば(無意識だとしても)ある程度は身につけられているリテラシーだろう。「アニメーション」が肥大しきった今こそ、こうしたリテラシーは有効だったように思われる。

ところが今、その状況すらも再び変化しようとしている。動画生成AI「Sora 2」の登場だ。