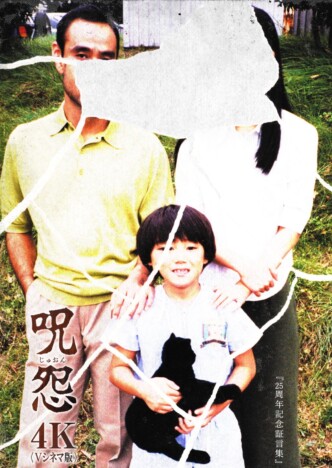

『呪怨』はなぜ伝説的作品となったのか 清水崇監督に“すべての始まり”Vシネマ版を聞く

25年前、無名の新人監督による初長編オリジナルビデオが、世界のホラー映画史にくさびを打ち込む“永遠不滅の傑作”となった……その名は『呪怨』『呪怨2』。SNSのない時代、口コミで広がった「どんなホラービデオよりも怖い」恐怖体験は、いつしか日本中から全世界に伝染し、劇場版、ハリウッド版へと発展。監督・脚本を務めた清水崇の人生を一変させ、Jホラーの新旗手として世界にその名を轟かせた。現在まで多くの続編・スピンオフを生み、増殖し続ける《呪怨ワールド》の原点たるVシネマ版2作が、このたびついに4K化され、劇場公開を果たす。いまもヒットメイカーとして最前線を突き進む傍ら、本作の監修作業に参加した清水崇監督に、4Kアップグレードの手応え、撮影当時の生々しい裏話など、貴重なエピソードの数々を“容赦なく”語ってもらった。(岡本敦史)

『呪怨』4K化を決断させた思いと、技術の進化

――今回、『呪怨』Vシネマ版を4K化するという企画が立ち上がったとき、清水監督は初めから前向きな気持ちで参加されたんでしょうか?

清水崇(以下、清水):最初はあんまり前向きではなかったです(苦笑)。というのも、25年も前の作品ですし、作った当人として恥ずかしいという思いがまずありまして。本当に時間も予算もないなかで作ったものなので……という言い訳もしたくないぐらい、いまの自分の作品と比べると雑な仕上がりですから。

――何か心変わりするきっかけはあったんですか?

清水:やっぱり、『呪怨』Vシネマ版をまったく知らない若い世代にも、新たに届くきっかけになったらいいなと思ったことが大きかったです。たとえば最近の『犬鳴村』(2019年)あたりは観ていても『呪怨』は観たことがない10代の子たちとか、あるいは劇場版の存在は知っていてもVシネマ版は未見というお客さんとか。25周年という節目でもあるし、東映ビデオさんがそういう企画を立ち上げてくれるなら、自分としては恥ずかしいけどやってみようかなと。そんな機会、なかなかないですからね。

――画質についてはあまり障壁だとは思わなかった?

清水:もちろん、その懸念もありました。もともとBETACAMで撮った素材に無理やりフィルム効果をかけたりして仕上げていたので、それを4K化したとはいえ現在の高精細画質には対応できないだろうと。一方で、昔から『呪怨』を好いてくれているオールドファンは、画質向上は特に求めていないんじゃないか……そんな話も東映ビデオさんにはしたんです。あの画質の悪さも含めて、わかりやすい演出の怖さを評価してくれているだろうから。

――確かに「あのビデオ画質だからこそ怖い」というファンは、いまでも多いですね。

清水:今回の4K化アップグレードには、ソニーPCLさんの「RS+」というAI搭載の技術を使用したんですけど、その映像を観たときに「これならいけるかな」と思ったんです。もともとデータとして4Kフォーマットには足りていない部分まで、穴埋めして綺麗にしてくれる。ただ、俳優さんのお芝居とか、人間の表情や顔つきといったものまでは、AIでもさすがにサポートできないんですけどね。それでも現在の技術ではここまでいけるんだ、という勉強になりました。25年前の作品で、しかもフィルム撮りでもないビデオ作品にそこまで手間をかけてもらって光栄でしたね。

――実際に映像を拝見して、ビデオ版の味わいもしっかり残しつつ、意外と明確にアップグレードされていて驚きました。フレーム数も調整されていたと思いますが。

清水:ビデオはもともと秒30コマでしたけど、今回はフィルムと同じ秒24コマでDCP化しています。以前から劇場でかけたいという要望はあったのですが、これまではビデオ素材をそのままアップコンバートしたBlu-rayしかなかった。今回のDCP化で、普通の映画と同じように映画館でもかけやすくなったので、今後はぜひオールナイト特集上映とかも組んでいただきたいですね。後世に残るものとして、DCP化も踏まえて考えてくださってありがたかったです。

――陰影についても、濃度やシャープさを増している感を受けました。

清水:そういうディテールに関しては、僕より回数を観ているコアな『呪怨』ファンのほうが詳しいんじゃないかな(笑)。実際に僕も4K化作業に参加して、映像をアタマから観ながら繰り返し何度も止めて「この色はもう少しこうなりますか?」とか「ここは暗く落とせますか?」とか、細かく注文した覚えがあります。暗闇のスクリーンで観られることを前提に。ただ、ちょうどその頃は新作の撮影のことで頭がいっぱいで(笑)、何をどこまで細かく指示したのかは覚えてないんですけどね。

――監修として主に力を入れたのは、カラコレと、コントラスト/明度の調整など?

清水:それも、あんまり変えすぎて「別物じゃん!」と思われてしまうと意味がないので、ディテールは損なわないようにしようという意識はありました。ライティングやカメラワークや美術も含め、当時ギリギリの制作環境で実現できたものが『呪怨』という作品を形作っているので、その印象はなるべく変えないようにしようと。

「あるべきJホラー演出」への激しい反発

――25年前の撮影当時は、劇場作品とは違い、「家のビデオモニターで、独りで観て怖がってもらおう」という意図が明確にあったのでしょうか?

清水:そうですね。Vシネマなので、ホラーが苦手な人も含めてみんなでワーキャー言いながら観るという状況も含めて、イメージしていました。ホラービデオを家で観るというのは、若者の通過点でもありますから。それはそれで大事な醍醐味なので、劇場で上映したいという意識は撮影中にはなかったです。のちにBOX東中野(現・ポレポレ東中野)で1週間ずつレイトショー上映したんですけどね。宣伝も兼ねて。

――最初の『呪怨』と『呪怨2』のビデオリリースの合間に限定公開されたんですよね(2000年3月18日~3月31日)。当時はDCPも存在していなかったので、ベーカム素材のプロジェクター上映だったと思いますが、今回の4K化で満を持して「劇場作品」として公開されるわけですね。

清水:もとがビデオなのは変わらないですから、今回それをスクリーンでいまのお客さんにどう受け止めてもらえるかですよね。演出面でも、最近のおしゃれで綺麗でカッコいいスタイルのホラーとは違いますから。当時でもかなり露骨で、見せすぎだろうと言われるような作品だったので。

――当時の国内ホラーはいわゆる「小中理論」に基づく引き算の恐怖演出が多かったと思いますが、『呪怨』は確かに毛色が違いましたね。

清水:あの頃は『リング』(1998年)が大ヒットして、邦画各社が猫も杓子もホラーに手を出すような状況でした。東映ビデオさんもそれまではヤクザかエロスかツッパリかという路線を貫いていたのが、突如としてホラーも手がけるようになった。その結果、業界全体に粗製乱造が増えすぎて、あっという間に「Jホラー」という呼称は廃れていくんですけど……。そういう流行のなかで僕にも長編デビューの機会が回ってきたわけです。

――早くもジャンルが飽和状態になりつつある時期だったんですね。

清水:当時は僕もホラーは嫌いじゃなかったですし、鶴田法男監督と脚本の小中千昭さんが組んだ最初のビデオ版『ほんとにあった怖い話』(1991年)も観ていて、もちろん「小中理論」についても知っていました。でも、おふたりとも僕よりひと回り上の世代なんですよね。だから当時20代だった僕が大先輩と同じことをやってもしょうがないと思ったんです。その頃って、「幽霊はぼんやり見えるからこそ怖い」とか「カメラが幽霊の肩越しに回れるはずがない」とか、ともすれば一般の映画ファンまでそういう恐怖の方程式みたいなことをまことしやかに語り始めて。それがあるべき恐怖演出なのだ、みたいな論調に対して「知るか!」という思いがあったんです。

――(笑)。そういう流行には、安易に乗るまいと。

清水:だから自分がそう撮りたいなら、現場でどんなに笑われようと文句を言われようと絶対にやってみようと思ったんです。実際、現場でプロデューサーに「いや、ここはソフトフォーカスでぼんやり見えるから怖くなるんじゃないの?」とか、いろいろ言われました。でも、どう撮れば怖く見えるかは自分がいちばんよく分かっているので、「はい、そういう理論があるのは知ってます。でも僕はカメラをここに置いて、このアングルで、フォーカスもしっかり合わせて撮るんです」と。ライティングにしても、ぼかして影にするんじゃなくて「正面からドンと当ててください。なんのために子どもを白塗りにしてるか分からないので」とか、スタッフにしっかり伝えるようにしました。

――血気盛んですね!

清水:そうですね、当時20代の若さと勢いで乗り切ったところはあります。どこの馬の骨とも分からない若造が監督として現場に来て、全然知らないスタッフに仕事してもらうとなったら、もう自分を信じるしかない。結果的には、好き勝手やらせてもらえました。プロデューサーも僕が現場でどんどんホラーのセオリーを壊していったので「面白い。そこが清水のいいところだ」というふうに受け止めてもらえて。でも、カットによっては必要に応じてJホラー的な撮り方もしていました。脚本を書いていたときから映像のイメージはあったので。

「2本撮り撮影9日」の過酷スケジュール

――コンテは事前に用意されたんですか?

清水:部分的に、ですね。もうコンテをみっちり書くような準備期間も取れなくて。

――「Vシネ2本撮りで撮影日数9日」という過酷なスケジュールについては、有名な逸話として聞いたことはあるんですが、準備期間もなかった?

清水:商業作品の場合、「予算がない」イコール「準備期間もない」ということですから。

――プロのスタッフとのお仕事はいかがでしたか?

清水:皆さん、あんな制約だらけの現場で、よくこんな若造についてきてくれたなと思います。撮影・照明・録音などの現場スタッフに関しては、基本的にプロデューサーの高島正明さんが声をかけて連れてきてくださった方々です。残念ながらその後はまったく連絡を取り合っていないんですが……。

――当時は年上の方ばっかりだったわけですよね。

清水:ほぼ全員年上でした。でも、年齢が上だろうが下だろうが関係ない世界でもありますからね。当時の映画業界って、どこの世界に行っても通用しない人が最後に戻ってくる溜まり場みたいな雰囲気がまだあったんです(笑)。僕も含めて社会不適合者みたいな人ばかりいるなかで、ただひたすら夢中にやる感じでした。何しろ時間がないという厳しい現実を念頭に置いていたので、「えっ、もう本番行くの!?」って周りに思われるぐらいのスピード感で進めていきました。ほぼ毎日、巻いて終わってたんですよ。

――え! 予定よりも早く撮り終えていたんですか。それはすごい。

清水:「そうじゃないと終わらない!」という切迫感があって。刑事役の諏訪太朗さんに「撮るの早いねー」と言ってもらったこともあります。やっぱり役者もスタッフも、早く上がれると嬉しいですから。ただ、僕のなかでは単にペースが掴めなかっただけなんです。

――特に現場でトラブルなどはなく?

清水:全然なかったわけでもないけど……それも含めて夢中で素早く対処していく感じでした。たとえば、美術面で想定していた準備が全く整っていなかったので、僕が家にあるものをいろいろ持っていって、飾りつけを足したり。

――そうなんですか。美術はそれこそ佐伯家の荒れ放題の内観など、いろいろとこだわりを感じますけど。

清水:正直、こだわっている時間がなかったんです。いまでも心残りなのが、黒猫の死骸。もうすぐ撮影なのに、スタッフが全然ブツを持って確認しに来ないんですよ。「え、もう用意しないとマズいんじゃない?」と思ってたら、持ってきたのが黒い毛糸の塊と血糊。「これでどうするんですか」と聞いたら、この毛糸を猫っぽい形にして血糊をかければ……って。

――魔法みたいなことを言いますね(笑)。

清水:もう怒る気もしないし、戦う術も見つからなかったので、これはアウトフォーカスで撮るしかないなと。柳ユーレイ(現・柳憂怜)さんの視界が一瞬、猫を殺した人間のビジョンと同化して風呂場で幻影を見るんですけど、血まみれの手のほうにフォーカスを合わせて、画面奥の死骸はよく分からないようにしたんです。死んだ動物の作り物をそのまま見せても、ただチャチで残酷に見えるだけだし、「なんだか分からないけどグチャグチャの死骸っぽい」ほうが怖いだろうと自分に言い聞かせて。

――猫なのか、人体の一部なのか、一瞬判別できない怖さがありますね。

清水:そういう方向でいこうと、現場で切り替えました。苦肉の策ですけどね。それを自分も含めて言い聞かせつつ、どうすればうまく処理できるか、どう成立させられるかという葛藤と決断の連続でした。そうやって慌ただしく撮り進めながら、サボってばかりの“輩”みたいなスタッフがいて、撮影後に呼び出して、プロデューサーと一緒に話し合ったりして。

――撮影後に!

清水:だから本当に忙しかったんです! 濃密な9日間でしたね。でも、そもそもの原因は僕の書いた脚本なんですけど。

――というと?

清水:東映ビデオの2本撮りVシネのホラーものって、『呪怨』の前に水谷俊之監督の『愛人霊』『続・愛人霊』(1999年)という作品があったんです。軽井沢かどこかの別荘を一軒借りて、ワンシチュエーションで展開するシリーズもので、普通はそうするべきなんです。でも、僕の『呪怨』は同じ家が舞台とはいえ、何年も時間が空くので飾り替えも必要だし、登場人物はバンバン入れ替わるし、さらに学校のシーンも、団地のシーンも、田舎のシーンもある。それを9日間で撮るなんて無理なんですよ。そういう撮影上の都合も分からず平気でシナリオを書いてるから、これを実際やろうとしたら、いろんな制限が出てくるに違いない。常識的なプロデューサーなら「僕には手に負えません」と言ってもおかしくないんです。

――大変すぎて断る人もいたはずだ、と。

清水:でも、高島正明プロデューサーはなんとかスタッフを集めて、撮影場所も見つけてきてくれた。「ここか、ここじゃないと無理です」と。それで僕も「分かりました」と言って、条件に合わせて少し台本を書き直したりしながら、できるかぎり工夫してやりきろうと。まあ、監督って誰でも最初はそうだと思うんですけどね。

――その制約が作品に異様なパワーや勢いをもたらしたりしますよね。

清水:そうなんです。最初から予算と時間に恵まれた環境が用意されていて、それらをすべて活かして素晴らしい作品ができるかと言ったら、そうとは限らないのが映画業界ですから。

――それで『呪怨』は特定のロケ地で集中的に撮影することになった?

清水:はい。ハウススタジオを含め、いろいろな撮影場所に幅広く顔のきくアトリエミカミさんを紹介してもらって、学校のロケーションも世話してもらいました。

――学校もそうだったんですね。佐伯家での撮影は、すべてあの家で行われたんですか?

清水:外観も、内観も、屋根裏も、すべて同じ家で撮りました。

――あの『死霊のはらわた』(1981年)みたいに屋根裏を突進する霊の主観ショットも?

清水:あれもカメラマンの木次(信仁)さんが本当に屋根裏に上って、埃まみれになりながら撮ってましたね。けっこうガタイのいい方だったので、「大丈夫? 天井抜けない?」って言いながら(笑)。いろんなわがままをよく聞いてもらいました。