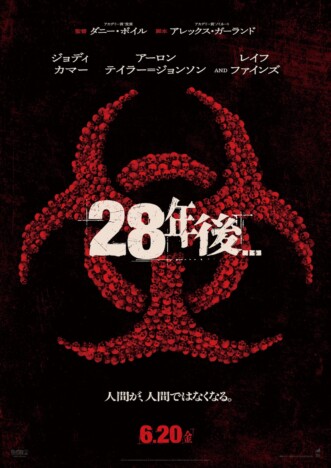

『28年後...』が試みた“視点”による作品世界の再構築 ゾンビ映画に持ち込まれた現実の問題

ダニー・ボイル監督、アレックス・ガーランドのコンビが2002年に提示した、イギリスの恐慌状態を映し出す極限的なパニック映画にして、パンデミックが引き起こす人間の極限的な心理リアリスティックなゾンビ映画、『28日後...』。シネマカメラでなく、報道・ドキュメンタリー用の機材を用いた撮影も生々しく、映画表現の可能性にうったえかけるという意味でも、エポックな作品だったといえる。

新作『28年後...』は、ファン・カルロス・フレスナディージョ監督(『10億分の1の男』)による第2作『28週後...』(2008年)に続くシリーズ3作目であり、さらには新たな3部作の第1弾だとされている。ここでは、そんな本作『28年後...』が、何を描いていたのかを詳細に解説していきたい。

※本記事では、映画『28年後...』のストーリーの重要な展開に触れています

本作は、ボイルとガーランド体制の本格的な復帰作であると同時に、単なる懐古では終わらない刷新の意欲を感じる内容に仕上がっている。設定自体はシリーズを継承しつつも、少年の目を通すことによって、“視点”による作品世界の再構築がおこなわれているのである。この視点の置き換えは、シリーズが一貫して問い続けてきた人間の“暴力性”の主題と密接に関わっている。

物語が動き出す舞台は、イングランド北東部に実在するホリー島だ。一度感染すると人間を襲う亡者になってしまうウィルスがイギリスに蔓延してから、28年。一日の一定の時間だけ干潮によって本土を徒歩で行き来できる島に逃げ延びた人々は、かつてのイギリス文化の名残をわずかに残しつつも、『ロビン・フッド』の伝説を想起させるような、中世の時代に近い水準の生活を送っているようだ。

そんな島に暮らす少年スパイク(アルフィー・ウィリアムズ)は、父のジェイミー(アーロン・テイラー=ジョンソン)と、病気の床にある母アイラ(ジョディ・カマー)と慎ましく生きていた。パンデミック後に生まれた慣習として15歳頃になる島の男には、大人になる通過儀礼として、本土へ渡って“感染者”を狩る経験をしなければならないという決まりがあった。実地で脅威を直接知り、打ち倒す経験をすることで、コミュニティを守る力を手にするということだろう。

スパイクはまだ12歳で、このような恐ろしい体験をするには、どう見ても幼すぎるのだが、彼のサポートをする父ジェイミーは自信を持っている。親子が本土に向かうシーンでは、作家ラドヤード・キップリングによる詩『ブーツ』の朗読音声がインサートされる。この詩は、イギリス陸軍歩兵の南アフリカでの行進が題材となっている。

「今日は7、6、11、5、9、20マイル、前日は4、11、17、32マイル。ブーツ、ブーツ、ブーツ、ブーツ、上げてまた下ろす!」といった言葉を甲高い声で無機質に繰り返す音声は、アメリカの俳優テイラー・ホームズによる1915年の録音で、本作のなかでも最も不穏な印象を与える演出となっている。

少年が大人になる旅立ちで、戦争を題材にした詩の不気味に聴こえる音声を使用するということは、本作においてこの「通過儀礼」は、暴力的で抑圧的だというメッセージを発しているのだと読むことができる。少年が帰還すると、島をあげての大宴会がひらかれ祝われることとなっているが、作り手は「めでたくも何でもないぞ」と、釘を刺しているのである。

スパイクのために本土で奮闘するジェイミーの姿から、息子に愛情を持っていることは確認できる。しかしそこには、暴力的に振る舞い無神経になることを“男らしさ”だとして、息子に擦り込もうとする意識も感じられるのだ。それは、強制的に感染者を殺害させたり、感染者に敬意を払わないことを逆に美徳とするような態度からも理解できるところ。そんな欺瞞が本格的に露見するのは、島に帰還してからのジェイミーの家族への裏切りによってである。

深く傷ついたスパイクは、医師に母親を治療させようと、独断で母アイラを連れ出して本土へと渡るのだった。無謀な行動ではあるものの、この“父からの離脱”が、成長譚として語られる本作における、スパイクの第一の成長段階である。彼は用意された「通過儀礼」ではなく、自分の意志によって過剰な暴力性の矛盾を否定して、真の意味で大人になっていくのだ。