『シビル・ウォー』はなぜ多くの観客に受け入れられたのか アメリカの悲劇的な姿を追体験

アメリカ南北戦争(アメリカン・シビル・ウォー)のような内戦が、現在のアメリカで始まったら、果たしてどうなるのか。映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』は、そんな事態が生み出す凄絶な光景と、報道に従事する者たちのドラマが展開する作品だ。

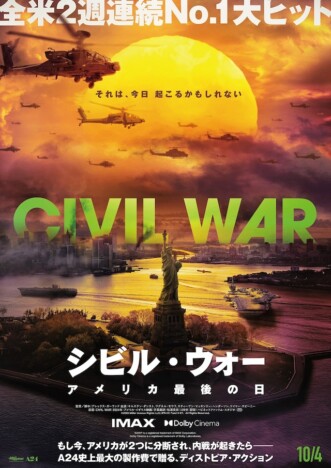

小説家、脚本家、映画監督として表現のなかで時代を切り取ってきたアレックス・ガーランドが、気鋭の映画会社A24のなかでも初となる大スケールの撮影によるアクション大作映画の製作に挑んだ本作『シビル・ウォー アメリカ最後の日』。その内容が、現在において何を示しているのかについて、ここではできる限り深く考えていきたい。

アメリカ大統領が定められた任期を超えて事実上の独裁に入ったことで、かねてから政治的な理念から分断されていた市民の反発によって政情が極めて不安定となり、各州が複数の陣営に分かれて武力を行使し、内戦に突入したというのが、近未来ディストピア作品としての、本作の基本的な設定である。

そして、本作で大統領を支持する勢力「ロイヤリスト・ステイツ」と対立する州が協力し合い、とくにカリフォルニアとテキサスが構成する「ウェスタン・フォース」を中心に、政治の中枢であり大統領の住むワシントンD.C.を武力で制圧しようとする構図が描かれる。

カリフォルニアとテキサスは、大統領選の傾向に代表されるように、政治的な考え方が対照的だと言われている州である。これらの州が同盟を組むという設定からは、本作が現実のアメリカの状況をすぐさま投影するような思考実験とは、趣を異にするものだということが理解できる。この意図としては、本作の物語を現実の政治的分断と重ねにくくすることで、先入観を与えないようにするためだと考えられる。

とはいえ、極端な政治的主張によってドナルド・トランプが一部で熱狂的な人気を獲得し、好戦的な支持者による「2021年アメリカ合衆国議会議事堂襲撃事件」が発生するに至った、近年のアメリカの状況を見れば、“内戦の危機”そのものにリアリティが発生していることも確かだ。この工夫があることで、実際にイデオロギーで分断されているアメリカの市民の両陣営とも危機感をおぼえながら鑑賞する内容になったのだ。

そんな世界を背景にして本作が描くのは、ジャーナリストたちの物語だ。市街で戦闘が始まったことで、戦場写真家のリー(キルスティン・ダンスト)は、これまでに他国で経験した戦争を、自分の国で体験するという事態に向き合わざるを得なくなり、大統領に直接取材をするという決意を固めることになる。

そして、リーに憧れる戦場写真家志望のジェシー(ケイリー・スピーニー)らジャーナリスト仲間とももに、一年以上も取材を受けていない大統領にインタビューをするために、ニューヨークからワシントンD.C.まで、道中で展開される内戦の状況をカメラに収めながら、一行は車を走らせる。ここで本作は、ロードムービーとしての性質も備えている。

リーたちジャーナリストが目撃するのは、無政府状態となったアメリカの姿だ。市民や勢力同士が衝突し、激しい銃撃や拷問がおこなわれていたり、謎の武装集団が大量殺戮に興じている、地獄のような惨状が広がる一方で、国内の混乱に目と耳をふさぎながら普段通りの生活を営んでいる町など、さまざまに奇妙な様相を呈しているところが、観客の興味を引くことになるだろう。

なかでも恐ろしいのは、ジェシー・プレモンスが演じた、狂気の武装集団の一人である。「お前は“どういう種類のアメリカ人”だ?」と、彼は非武装の市民に質問する。出身地を聞くことで彼自身が“生粋のアメリカ人”と判断する者は助け、それ以外の人々を容赦なく撃ち殺し、死体の山を築いているのである。歪んだ愛国心が育ててきた犯罪は、まさにナチズムと同一のものなのだ。

そこは、アレックス・ガーランド監督が取材で度々批判をしている、ドナルド・トランプの主張を感じさせるものだ。「外国人犯罪者に占領される」、「悪い遺伝子が流入している」などと、外国人や移民の危険性を煽り、目の敵にするような流れを、本作は最も危険なものとして表現しているのである。

そもそも現在のアメリカは、ヨーロッパから入植した者たちが、アメリカ先住民を虐殺したり強制移住させることで、かたちづくられていった国だ。歴史の途中から土地を支配した者たちが、新たな移民や新たな価値観を受け入れないことは不遜としか言いようがないが、そんな正論を本作の主人公たちがジェシー・プレモンスが演じる人物にうったえたところで、すぐに射殺されてしまうことだろう。

このジェシー・プレモンス演じる人物よりも、武装せずに活動しているジャーナリストたちの方が、はるかに知性が高く、世界の情勢を知っているはずである。だが銃を持って武装しているという一点において、おかしな理論や異常な価値観、そして犯罪行為が、その場で正当化され圧倒的な発言権を持ってしまう。これが本質的な戦争の暴力であり、混乱状況における理不尽さの表現である。