『きさらぎ駅』『近畿地方』ネット発祥オカルトの映画化なぜ増加? カギは“当事者性”にあり

永江二朗監督による大ヒットホラー映画『きさらぎ駅』の続編『きさらぎ駅 Re:』が、6月13日に劇場公開された。近年、同作のようにインターネットから広まった怖い話やオカルトを元ネタとした映画が続々公開されているが、一体その理由はどこにあるのだろうか。

映画『きさらぎ駅』および『きさらぎ駅 Re:』が元ネタとしているのは、そのタイトル通り、匿名掲示板「2ちゃんねる」(現・5ちゃんねる)から生まれた有名ネット怪談「きさらぎ駅」だ。

内容としては、現実には存在しない奇妙な駅にたどり着いてしまった女性が、掲示板に自身の体験を実況中継的に書き込んでいくというもの。まとめサイトなどを経て都市伝説として広く知られるようになり、マンガやゲームでもよく引用されているので、知っている人は多いだろう。なお、こうした怪談はインターネット上の民間伝承(フォークロア)という意味で「ネットロア」とも呼ばれている。

近年では同作のみならず、さまざまなネットロアが映画化されている。たとえば2020年に公開された清水崇監督の『犬鳴村』は、福岡県・犬鳴峠の近くに法律などが通用しない危険な村落が存在するという話が元ネタ。同じく清水監督が2021年に撮った『樹海村』は、人を呪殺する恐ろしい箱をめぐる「コトリバコ」の話がもとになっている。

さらに2023年には、それぞれ同名のネットロアを原作とした映画『リゾートバイト』と『ヒッチハイク』が公開されている。

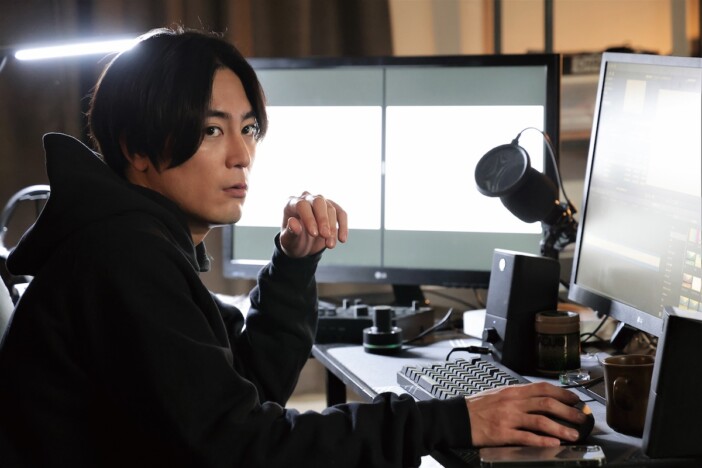

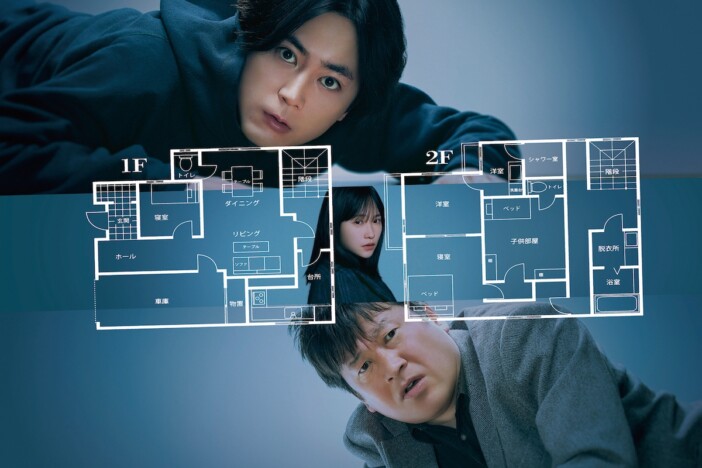

そのほかネットロアとは異なるが、ノンフィクション風の物語としてネット人気を獲得したホラー作品が映画化される、という現象も最近の流行だ。たとえば2024年には、覆面ライターの雨穴によるホラーコンテンツを原作とした映画『変な家』が大ヒットした。そして8月8日には、ネット小説サイト「カクヨム」で連載された背筋の『近畿地方のある場所について』が公開される。

また、2020年公開の『事故物件 恐い間取り』は配信で怪談語りを行っている芸人・松原タニシの実話怪談本が原作で、7月25日には続編となる『事故物件ゾク 恐い間取り』が公開予定だ。

こうしてまとめると、令和のJホラー映画がネットのホラー文化と密接なつながりをもっていることがわかるだろう。

それではなぜ、“ネット発ホラー”はここまでのブームを呼んでいるのだろうか。