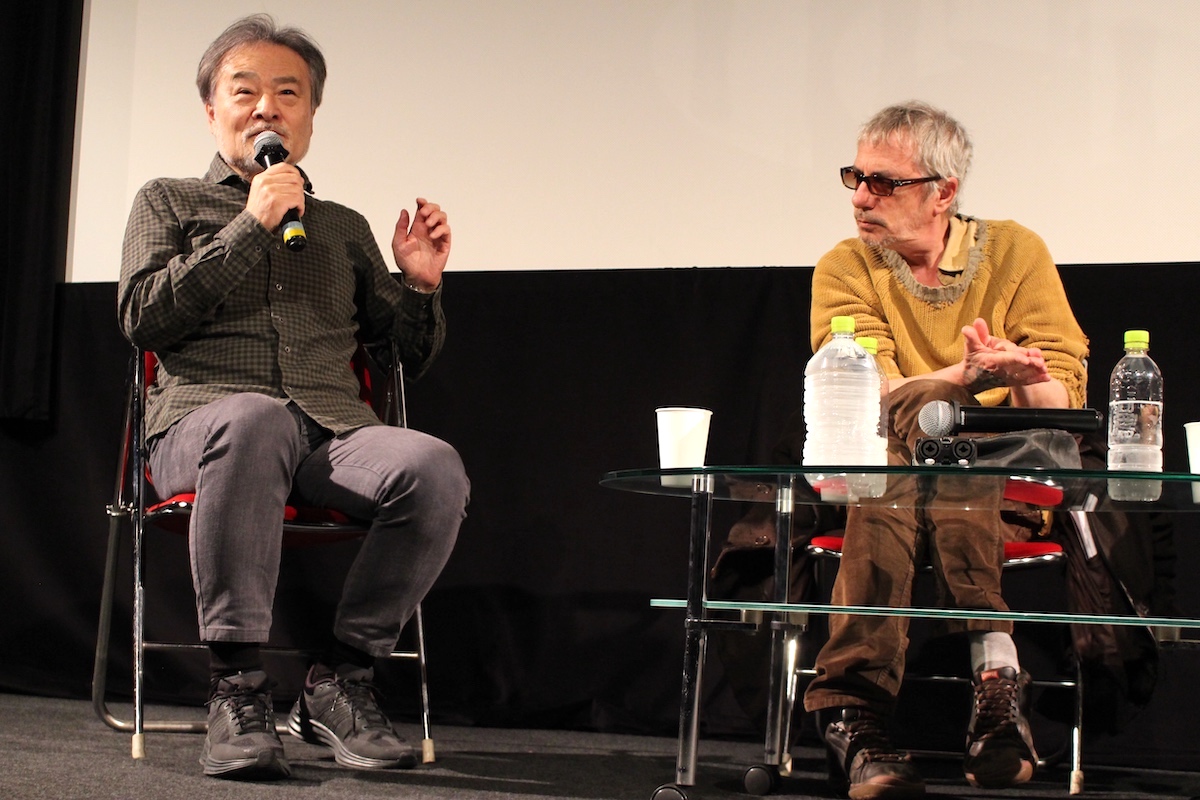

レオス・カラックスと黒沢清が対談 ゴダールからの影響や“映画の未来”を語り合う

レオス・カラックス監督の特集上映『レオス・カラックス 夜の果てへの旅』のスペシャルトークショーが3月23日に東京日仏学院エスパス・イマージュで行われ、レオス・カラックスと黒沢清が登壇した。

2008年のオムニバス映画『TOKYO!』内の一編『メルド』の撮影準備の際に初めて会ったという2人。2023年にフランス・パリのシネマテーク・フランセーズで行われたイベント以来の対談となった。

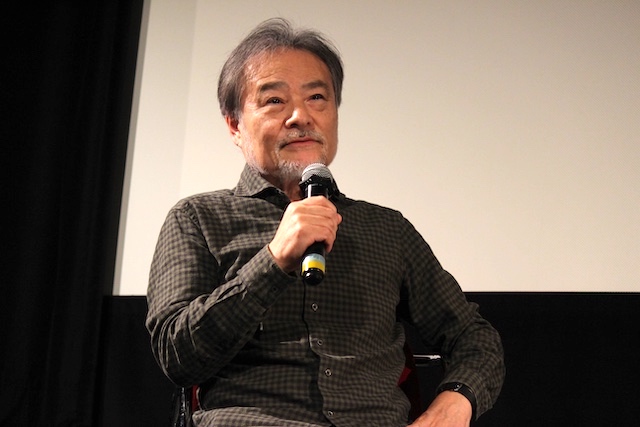

まず黒沢は、カラックスとの初対面のときのエピソードを披露。「『メルド』の撮影準備のためにレオスが来日した際、ユーロスペースの堀越謙三さんの紹介で、東京で映画を撮るにはどんなことに気をつければいいのかを聞きたいということで、初めてお会いしました。僕はすごく緊張していた記憶がありますが、『東京で映画を撮るのは非常に難しい』『こういうことは無理だ』『こんなことをしたら警察に捕まる』『こういうことは普通やっていない』ということを正直に申し上げました」と当時を振り返る。続けて「そのときレオスは『なるほど、そうか』というふうに聞いていたんですが、その後完成した『メルド』を観たら、僕が『やってはいけない』『これはやれない』って言ったことを全部やっていました。『すごいな、やればできたんだ』と本当に衝撃を受けたのが記憶に残っています。レオス・カラックスという監督は、普通はやらないこと、あるいはやりたくてもできないと思って諦めるようなことをとにかく実現してしまう監督なんだなと改めて認識しました」と、カラックスの印象を語った。

トークショーの前に上映が行われていたカラックス監督の『ホーリー・モーターズ』(2012年)を鑑賞したという黒沢。「何にも似ていないユニークな傑作だなと改めて感銘しました。全くプライベートなレオス・カラックス本人の頭の中を見ているようでもあり、そういう個人的なこととはかけ離れた、まさに映画そのものを経験しているようでもある。それらが複雑に入り交じった唯一無二の映画なんですが、実は何かと共通したものがある。それは、レオスが撮った他の作品です。レオスの映画は全てユニークではあるんだけども、何か共通したものがちりばめられているように感じるんです」とカラックス作品の共通性を指摘。そして「これまでの作品において共通して何かを意識しているのか、それとも意識せずとも自然にそうなっているのか、もしくは全く何の共通点もないという前提でやっているのか。どうなんでしょう?」と問いを投げかける。

それを受けカラックスは、「いろいろとお褒めの言葉をいただきありがとうございます」と感謝の言葉を述べつつ、「毎回作品を作るたびに、自分は前とは違う人間だということを感じたい。作ったばかりの映画に失望して、すぐ次に行きたいと思うことがあるかもしれないし、あるいは想像力が湧いてくるのに時間がかかることもあるかもしれません。私は黒沢さんとは違って数多くの映画を撮っているわけではないので、想像力の源みたいなものが大きくないと思うんです。そういう意味では、私は黒沢さんのようなストーリーテラーではない。そうだったらいいなとは思うんですが」と返答。

カラックスの最新作『IT'S NOT ME イッツ・ノット・ミー』は42分のセルフポートレート的な作品だが、黒沢は「『IT'S NOT ME イッツ・ノット・ミー』にすら強いフィクション性を感じる」と主張。「例えば『ホーリー・モーターズ』はそれぞれ断片的なストーリーですが、一つひとつのパートにフィクションとしての強さがある。これだけストーリーを巧みに語れる監督ってそうはいないと思うんです。レオスにストーリーを語る力がないとは到底思えない」と伝えると、「おそらく私があまり映画を撮らないからだと思います」と微笑むカラックス。「お金がなかったり、前の作品が失敗したり、スキャンダルがあったり、私の想像力が足りなかったり……理由はいろいろあります。『ホーリー・モーターズ』を作る前は10年ぐらい長編映画を作っていませんでした。その溜まっていた“怒り”が作品に凝縮されていたんだと思います」と『ホーリー・モーターズ』制作時の心境を明かした。

『IT'S NOT ME イッツ・ノット・ミー』でカラックスとメルド(ドニ・ラヴァン)が並んで公園を歩くシーンに触れ、「本当に感激しました」とカラックスに伝える黒沢。それを受けカラックスは、「私たちはメルドが大好きなんです。私たちはメルドの言語を作って、ドニがその言語で詩を書いたり、2人で曲を作ったりしました。ドニとは家も近所で、道でばったり会ったりもするんですが、彼をよく知っているわけではありません。40年近い関係ではありますが、一緒に夕飯を食べたりするような“友達”という関係ではないんです。ですが、この『IT'S NOT ME イッツ・ノット・ミー』という映画は“ホームムービー”だと思っています。なのでご近所さんも出てくるし、犬も自分の娘も出てくるんです」と、ドニ・ラヴァンとの意外な関係性にも言及した。

さらに黒沢は、近年のカラックス作品において、メルドをはじめ、チンパンジーやパペットなど“人間ならざるもの”が登場するのが感動的だと言及。そういったものへの愛着について問われたカラックスは、2つの理由があると答える。「ひとつは、娘をもったこと。娘は人間ですけども(笑)。もうひとつは、5年前に『アネット』でパペットを使ったこと。それまではパペットに興味はなかったんですが、フランスの若い男女のコンビが作ったパペットのアネットにクルー全員が恋をしました。動物に関しては今もそうなんですが、動物のそばで育ってきたことが大きいです。娘は別ですが、私はもう動物としか暮らせないと思います。これからは動物だけを撮っていこうかなと」と動物への愛についても語った。

話題は映画で“都会”をどう撮るかについてへ。黒沢は東京を、カラックスはパリを映画で撮り続けているが、黒沢は「おそらくレオスがパリを撮ろうとする姿勢と、僕が東京を撮る姿勢は真逆な気がします」と述べる。「僕は取り立てて東京を撮りたいというわけではないんです。“どこでもない場所”を探しているというのが、いつも映画を作っているときの僕の姿勢です。ただ、“どこでもない場所”というのは存在しないので、どこかで撮らざるを得ない。田舎に行ったら田舎の風景になってしまうし、山に行くと山、海に行くと海になる。“どこでもない場所”ってどこだろうと探していると、結果として、東京の中心ではない片隅の町の裏の、どうでもいいような道とかに自然となってしまう」と自身のスタンスを明かす。

一方のカラックスは次のように語った。「年を取るにつれて変わってきていると思いますが、私がパリに来たのは、ちょうど映画を発見し始めた頃であり、映画を作り始めた頃でもあるんです。なので非常にロマンチックな気持ちがありました。野心溢れる青年が大都会に来て、成功を夢見る……大都会に恋に落ちるような感覚だったと思います。ただ、私の映画に“パリらしさ”が見えることはないと思います。大都会というのはもう死んでしまっていて、博物館のようになっていると思うんです。今の都会は、お金持ちや旅行者のためのもの。光や雑音、人々があまりにも増えすぎてしまって、不思議と魅せられることがなくなってしまった。清さんだったらそこに“亡霊”を見るかもしれませんね。大きな都市には歴史がありますが、もう何も残っていない。もしかしたら亡霊だけが残っているのかもしれません」。