『ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』に詰まった青春の最盛と終焉 完璧な“試合映画”に

子供のころ、映画が終わってしまうと一抹の寂しさを覚えたものだが、大人になってからその感覚を味わうことがなくなってしまった。しかし先日、久しぶりに一抹の寂しさと、確かな充足感を覚える映画に出会った。それが『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』だった。

試合映画。あくまでこの記事を書く上での仮称ではあるものの、2本もあればそう定義していい気がする。多くの人が指摘するように、『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は『THE FIRST SLAM DUNK』(2022年)と同様、漫画原作の作品から名勝負となる一試合を映画の尺に切り取ったアニメーション作品だ。『THE FIRST SLAM DUNK』を受けて本作が作られたかは不明だが(タイミング的に違う気もするが)ほぼ同時期に尖り方が近いアニメーション映画が公開されるのは、なんらか運命的なものを感じなくもない。

さて、その試合映画というジャンルが「映画」というフォーマットに向いているかというと、そういうわけではない。いくら全編試合をするとはいえ、物語を映画に閉じ込めるために試合の最中に回想を挟まなければならず、必然的に「一つの試合を観る」という勢いが殺されてしまう。これが0から作った映画作品であれば『ザ・レイド』(2011年)よろしくノンストップで突っ切ることもできるが、漫画原作である本作はそういうわけにはいかない。実際『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』も、『THE FIRST SLAM DUNK』も(あれはオリジナルではあったものの)「盛り上がってきた!」と思ったら回想に入ってしまい、心がつんのめってしまったことが何回もあった。

決められた尺で連続した物語が掲載され、約19ページ目に至れば流れが強制的に断ち切られる週刊連載で回想が挟まれるのは全く不自然なことではない。そもそも漫画は自分のペース、自分のリズムで読むものだ。一方映画というものはわざわざ決められた時間、決められた席に座り、約2時間程度垂れ流された物語が終われば強制的に放り出されるのだから、漫画とは全く違うメディアであることがわかる。

週刊連載漫画をアニメーション映画にする過程で無茶が生じるのは、これはもうどうしようもないことだ。では試合の流れを止めてしまう回想シーンが映画においてまったく不要なものかといえば、それは違う。むしろ、『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』では必要なものであったとすら思う。

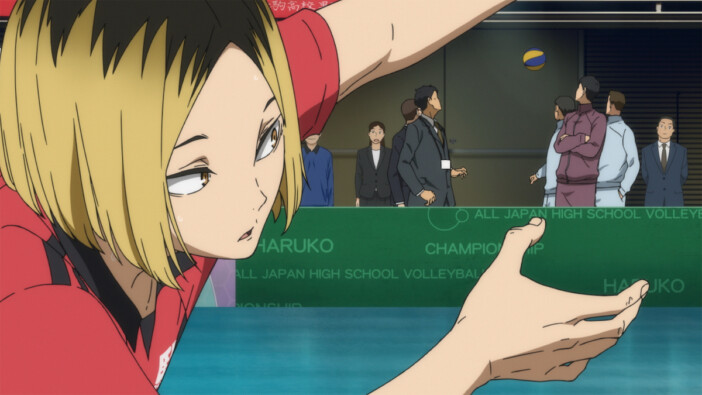

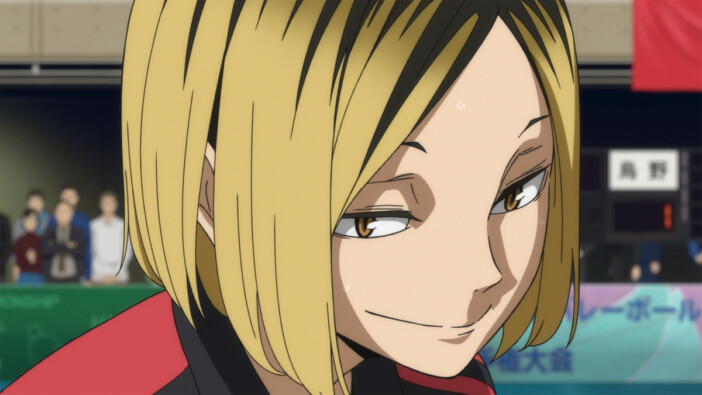

『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』はライバル関係であることが度々フィーチャーされてきた音駒高校と烏野高校の、“もう一回がない試合”を描いた作品である。何度も戦い共に研鑽してきた彼らの思い、記憶、敬意、関係性が、18m×9mの枠のなかで収束する。その発露であるところの様々な感情に、自分はとてもグッと来てしまった。だからこそこの作品で「回想はしない」という手はない。

また、冒頭で試合映画のことを「映画というフォーマットに向かない」と述べたが、同時に映画に向いた題材でもあることに本作を観て気がついた。つまるところ、全国大会の一試合というものは「青春の最盛と終焉」であり、それが映画の観賞体験と強く結びついているのだ。“もう一回がない試合”を描いた本作は必ずどちらかが敗者となり、3年生は長い青春にピリオドを打つ。その瞬間に映画が終わり、我々観客も現実に放り出されるのだ。