ビクトル・エリセの“映画愛”がつまった驚くべき傑作 『瞳をとじて』が語りかけること

過去と未来を向いた「ヤヌス像」は、“若さ”と“老い”の象徴でもある。劇中に登場した、フランスの小説家ポール・ニザンの有名な書き出し、「僕は二十歳だった。それが人の一生で最も美しい時代だなんて、誰にも言わせない」という文句は、“若い時代は薔薇色ではない”といった、もともとの意味を持っているが、本作全体を振り返ったとき、“老いること”、“古くなること”に対する世間の消極的なイメージに対する、一種の反発として響いてくるところがある。

ミゲルは失踪事件の真相を、事故でも殺人事件などでもなく、フリオ自身の意志によるものだと直感していた。かつて二枚目俳優として数々の女性と浮き名を流していたフリオは、『別れのまなざし』が撮影されていた時代には、“若さゆえの美貌”がほぼ消え失せたタイミングであった。だからこそ、“美”こそを自分の唯一の価値に置いていた彼は失踪し、この映画を完成させないことで、映画の中の美しい自分を永遠のものにしようとしたのではないかと。その意味でいうとフリオは、古さや老いを忌避しがちな世間の価値観を引き受けながら、一方では映画が持つ魔術的な力というものを信じている存在であるともいえよう。

ミゲルの方はどうかというと、“映画の力”を信じられなくなってきている。彼が小説に活躍の場を移したように、多くの媒体が存在し、配信ドラマやゲームなど媒体が増え続けている時代のなかで、映画そのものの価値は、少なくとも世間の価値観においては小さなものになってきているのが事実だろう。だからこそ、ミゲルは小説のタイトルを「廃墟」と名付けたのだと考えられる。

そんな「廃墟」が具体的に映し出されるのが、スペインの田舎町の閉鎖された映画館であり、ミゲルのもう一人の親友であるマックスの持つ、フィルム保管庫であろう。全ての映像がデータに変換できる技術が開発されたことで、「映画フィルム」という、フィジカル(物質的)なかたちでの映画の存在意義は、揺らぎつつある。実際、現在ではデジタルの媒体に映像を記憶させ、デジタル機器で読み取って上映することで、撮影でも上映においても、フィジカルを介さないシステムが当たり前となっている。

そんな時代背景のなかでミゲルは、“最初期の映画”である『ラ・シオタ駅への列車の到着』を、なんとパラパラ漫画の要領でめくってみせる。「映画フィルム」が“写真の連続体”であることを考えると、映画における媒体の始源が、ここで描かれたことになる。この描写は紛れもなく、「映画とは何なのか」ということを、あらためて考え直そうという意図の提示であるだろう。そしてそれは、自分自身が本作のなかで映画を定義し直すという、途方もない宣言であったのかもしれない。エリセ監督は、本作をあえてデジタルとフィルム両方で撮りあげているが、それは“映画本来の力”を本作で明確にするための試みであったように感じられる。つまり、デジタルに移行している点が、むしろ“フィルム志向”ゆえなのではないか。

ミゲルは本作の終盤において、“映画の力”に再び賭けてみようとする。カール・テオドア・ドライヤー監督が『奇跡』において衝撃的ともいえる“聖なる瞬間”を表現したように、ある「奇跡」を起こすため、わざわざフィルムを用いて、自作の上映を試みるのだ。映写を引き受けたマックスが声をかけるように、まさに「映画を信じる者」として。

本作のラストでは、『奇跡』のような決定的な場面は用意されない。それは、ミゲルの人間性に投影されているように、ビクトル・エリセ自身が、“映画の力”を信じられなくなった時期と、信じたいという気持ちが混在しているからではないだろうか。だからこそ、その行方を、スクリーンを見つめるわれわれ観客に委ねていると感じられるのである。その意味でいうと本作は、映画館で観なければあまり意味のない、現在では稀有な作品となったといえるだろう。

だがエリセ監督は、結論をぼかしているようでいて、自分なりの「映画とは何なのか」という疑問に対する答えに、たどり着いているように思えるのだ。それはまず第一に、本作が全体で描いてきたように、映画を撮る側の人間にも、映画を観る人間にも、心が存在するという事実があるということだ。映画そのものに魔術的な力があるのかは、いまのところ誰にも証明できない。しかしわれわれ観客は、、そういったものがあると信じ始めたミゲルの姿を観ることで感動することができる。正確には、ミゲルの演技に託したエリセ監督の映画に対する信仰心に心打たれるのである。

もちろん、こうした作り手と受け手の関係というのは、映画に限った話ではない。だからこそ、エリセ監督は劇中に映画館を用意し、フィルム上映の機材を用意し、客席に座った観客たちとスクリーンに映る世界を周到に用意している。映し出されるのは、いまよりも若いフリオと、中国からやって来たという設定の少女(ベネシア・フランコ)の顔だ。そしてその視線は、観客に対して向けられている。現在のフリオは、過去のフリオと時間を共有し、お互いに知らないはずの自分と邂逅することになる。これこそ、映画だからこそ生み出すことができる構図なのではないか。

われわれは「ヤヌス」のように、本作を通して、二つの時代を見つめている。そして、映画という文化が残り続ける限り、また映画館で登場人物たちと再会し、客席で視線を交わし合うことができるかもしれない。そして、ミゲルやフリオの姿を通して語られる監督の心情にまた触れることができる。その仕組みの中において、彼らは“永遠”となり、われわれもまた永遠の瞬間を垣間見るのである。「それこそが映画であり、映画の“奇跡”である」と、本作『瞳をとじて』は、語りかけているのではないだろうか。

■公開情報

『瞳をとじて』

TOHOシネマズ シャンテほかにて公開中

監督・脚本:ビクトル・エリセ

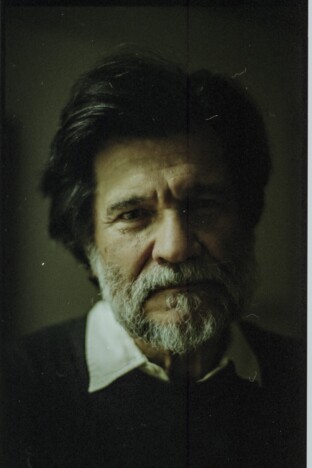

出演:マノロ・ソロ、ホセ・コロナド、アナ・トレント

配給:ギャガ

2023年/スペイン/カラー/ビスタ/4K/5.1chデジタル/169分/字幕翻訳:原田りえ/原題:Cerrar los ojos/英題:Close your Eyes

©2023 La Mirada del Adiós A.I.E, Tandem Films S.L., Nautilus Films S.L., Pecado Films S.L., Pampa Films S.A.

公式サイト:gaga.ne.jp/close-your-eyes

公式X(旧Twitter):@closeyoureyes_g