ビクトル・エリセが語る映画文化への想い 31年ぶり長編『瞳をとじて』を企画した経緯とは

1985年、第1次ミニシアターブームが隆盛を極めようとするその時代、『ミツバチのささやき』は日本公開された。ビクトル・エリセによる映像美は観客を虜にし、数多の映画人たちに影響を与え、私たちの記憶に刻まれた。寡作で知られるエリセによる長編は1992年の『マルメロの陽光』を最後に途絶えていたが、ついに31年ぶりに新作長編『瞳をとじて』が2月9日より公開される。

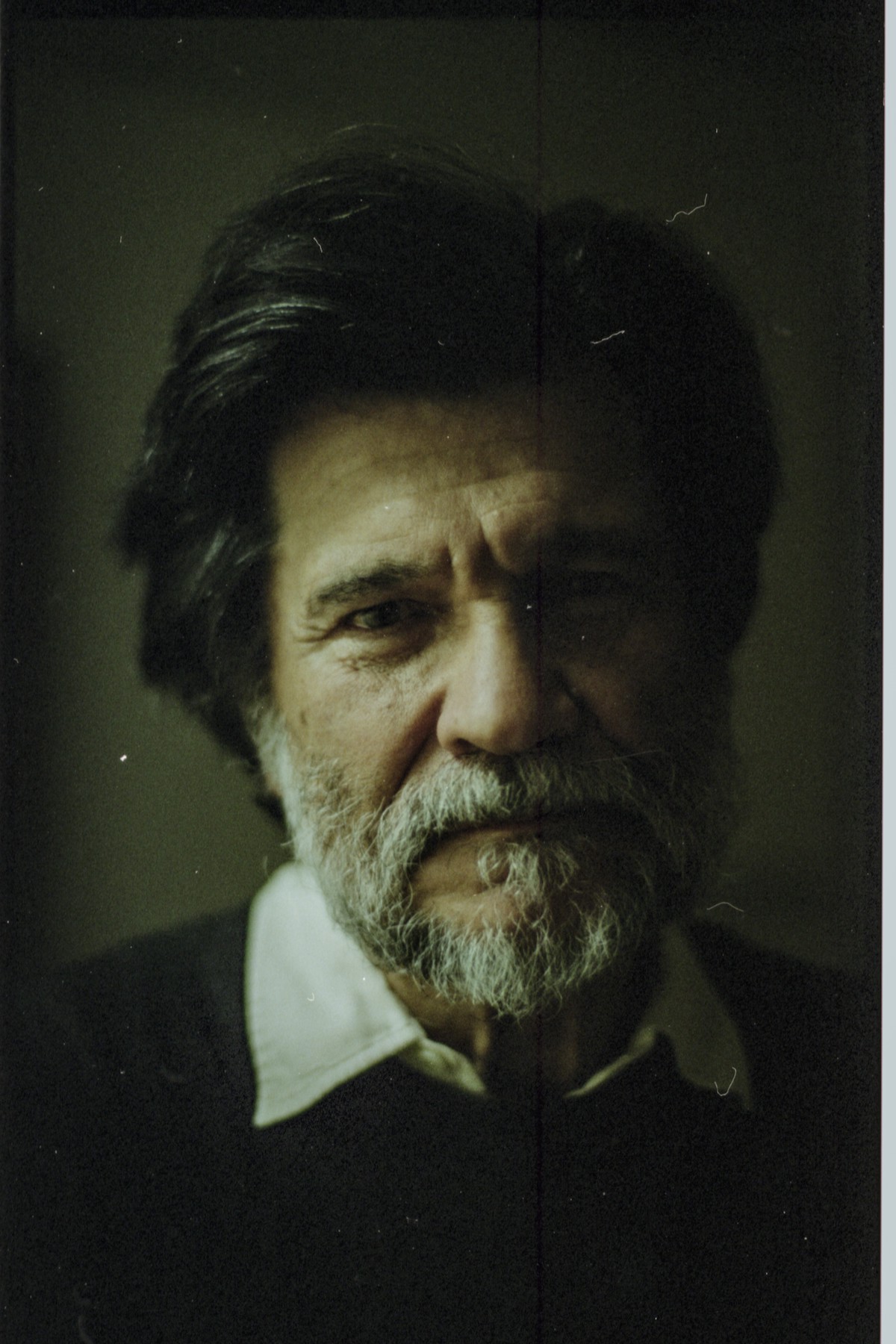

今年で83歳になるエリセが本作で主人公にしたのは自身と同じ映画監督。画面からはその気概と共に、映画に対する並々ならぬ愛が渾々と湧き出しているようだった。『ミツバチのささやき』のアナ・トレントも出演し、まさしく集大成であり傑作と称することのできる本作。

31年の時の中で、エリセは「映画という文化」について何を思ったのか。エリセにメールインタビューを実施し、本作を企画した経緯から同世代の監督の活動について思うことを綴ってもらった。

※本稿は『瞳をとじて』のネタバレを含みます。

映画という文化の黄昏

ーー今回の映画の企画はどのようにして始まったのでしょうか?

ビクトル・エリセ(以下、エリセ):『瞳をとじて』は、数年前に書いた物語から生まれました。主演俳優の失踪によって撮影が中断され、二度と再開されなかった映画の話です。その未完成の映画に、当初はあまり重要性はありませんでした。後に、登場人物として監督が入ったことにより重要な意味を持つようになりました。この登場人物が映画の中のもう一本の映画というアイデアを持ち込んだから。2021年5月、私はプロの脚本家、ミシェル・ガズタンビデを呼び、『瞳をとじて』の共同脚本の執筆を始めました。

ーー映画でも描かれているように、この数十年でフィルムからデジタルへ移行するなど、映画業界も大きく様変わりしました。映画の撮影方法や環境にも変化があったと思いますが、久々の撮影現場はいかがでしたか?

エリセ:映画を30年間撮っていないというのは、事実ではありません。私の短編や中編も映画なので。それらの作品は国際映画祭や回顧展で上映されてきました。映画館で上映されたものもあるし、ビデオで広く知られたものもありますが、大きな配給ルートでは流通していないし、数は確かに多くはありません。ですが、美術館のための作品や、ビデオアーティストというよりも映像作家の仕事としてのビデオインスタレーションもここに含めることができるでしょう。『瞳をとじて』はフィルムとデジタルで撮影しましたが、製作予算が大きかったため、いつもと違って撮影現場では私の周りにはより大勢のプロのチームがいました。

ーー主人公が映画監督ということで、脚本を執筆する上でエリセ監督自身の実体験がどのような形で反映されているのでしょうか?

エリセ:このアイデアは私の想像から生まれました。映画監督という登場人物について考える場合、自伝的な人物になる可能性について語ることは、ほとんど避けられません。しかし私が危惧するのは、それが結局、架空の人物像の理解を狭めてしまうのではないかということ。確かに、彼に私の個人的な“共謀”をいくつか入れたことは否定しません。しかし、彼は私より、ずっと歌がうまい。

ーー本作には『ミツバチのささやき』のセルフオマージュがありました。アナ・トレントが出演し、「わたしはアナよ」とアナが名乗るシーンはファンにとって感動の瞬間でしたが、撮影していて監督自身はどのように感じましたか? なぜ、あのセリフを再度脚本に入れたのでしょうか?

エリセ:『瞳をとじて』の脚本にあのシーンを入れたのは、50年前に『ミツバチのささやき』で同じセリフを言ったアナ・トレントのシーンを想起させるためでした。このシーンを撮影したとき、アナと私は大きな感動を覚えました。

ーー大人になった彼女と、どのようにして長編作品で再び一緒に仕事をすることになったのでしょうか?

エリセ:アナは“女優”です。成長したアナは、演劇を学ぶためにニューヨークへ行った。私たちは50年間、友情を育み続けました。2021年末のある夜、私は彼女が出演していたマドリードの劇場の出口で、彼女に話しかけました。「映画の脚本を書いていて、登場人物の一人をぜひ、演じてほしい」と。彼女は即座に承諾してくれました。それぐらい簡単だったんです。