『かがみの孤城』で考えるフィクションの役割 童話的な“オオカミの恐怖”が持つ意味とは

童話の世界では、オオカミはしばしば敵役として描かれる。彼らがなぜ羊を狙い、赤ずきんちゃんを追うのか、「食べたいから」以外の理由は語られない。しかし、一つの問題に対してさまざまな角度から光を当てることで、童話では描かれないオオカミの物語を描き出す映画が存在する。それが『かがみの孤城』だ。

※本稿は映画の結末に一部触れています

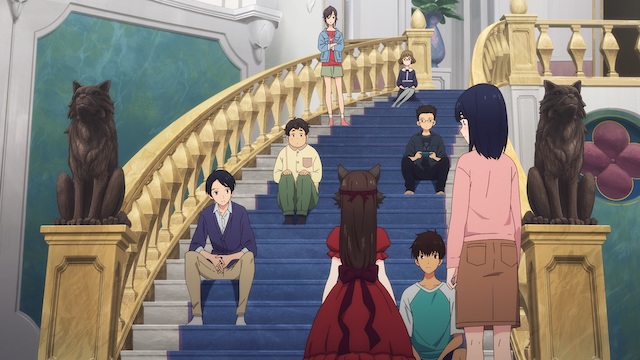

中学生のこころは、学校でのいじめが理由で、自室に引きこもって生活していた。しかし、ある日彼女の部屋の鏡が突如として輝き始め、その先に続く世界へと迷い込んでしまう。彼女が目にしたのは童話の世界から抜け出したかのような城と、見知らぬ6人の中学生たちだった。

その場には、「オオカミさま」と称される狼のマスクをつけた少女が現れ、「城に隠された鍵を探し出せば、どんな願いも叶える」と宣言する。彼らに与えられた時間は約1年。最初は戸惑いながらも、鍵を探す冒険を通じて、子どもたちは次第に絆を深めていく。

こころを含む7人が共有する城のルールは「日本時間の朝9時から夕方5時まで城に滞在できる」というもの。つまりそれは、彼らが学校に通っていないことを暗示していた。

『かがみの孤城』は、いじめや不登校といった深刻な問題を、加害者、教師、周囲の生徒など多様な視点から描き出す。しかし、それだけにとどまらず、居場所に関する考え方をも拡げてくれる作品のように思う。その鍵を握るのは、こころの大切な友人・東条萌の存在だ。

「バカみたいだよね。たかが学校のことなのにね」

「負けないでね、こころちゃん。わたし今度こそ、嫌なものは嫌っていう」

ここで萌が使う「たかが学校」という言葉は、学校だけがすべてではなく、人生にはそれを超えた多くの場所や関係が存在することを教えてくれる。確かに、こころと同年代の「あの頃」の自分にとってもまだ理解し難い事実だったかもしれない。現実世界を乗り越えるために必要なのは、ほんの少しの新しい視点である。その小さなヒントをくれるのもまた、こころが遠ざけていた“人との繋がり”なのだ。

『かがみの孤城』は辻村深月の代表作とも言える小説の映画化であり、原作に対する熱心なファンが存在する一方で、映画としてもその質が高く評価されている。ロシア生まれのイリヤ・クブシノブによる独特の孤城のデザインや、アンティークな家具で飾られた城の壮大さ、さらには鏡を通じて異世界へと誘う魅力など、視覚的に楽しめる要素が豊富だ。

声の演技を担う声優陣も、作品の魅力を一層引き立てている。主人公・こころの声を務めるのは、『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』(日本テレビ系)、NHK大河ドラマ『どうする家康』などで実力を見せた當真あみ。さらには北村匠海や宮﨑あおいをはじめ、若手俳優から日本を代表する声優まで、華やかなキャストが集う。