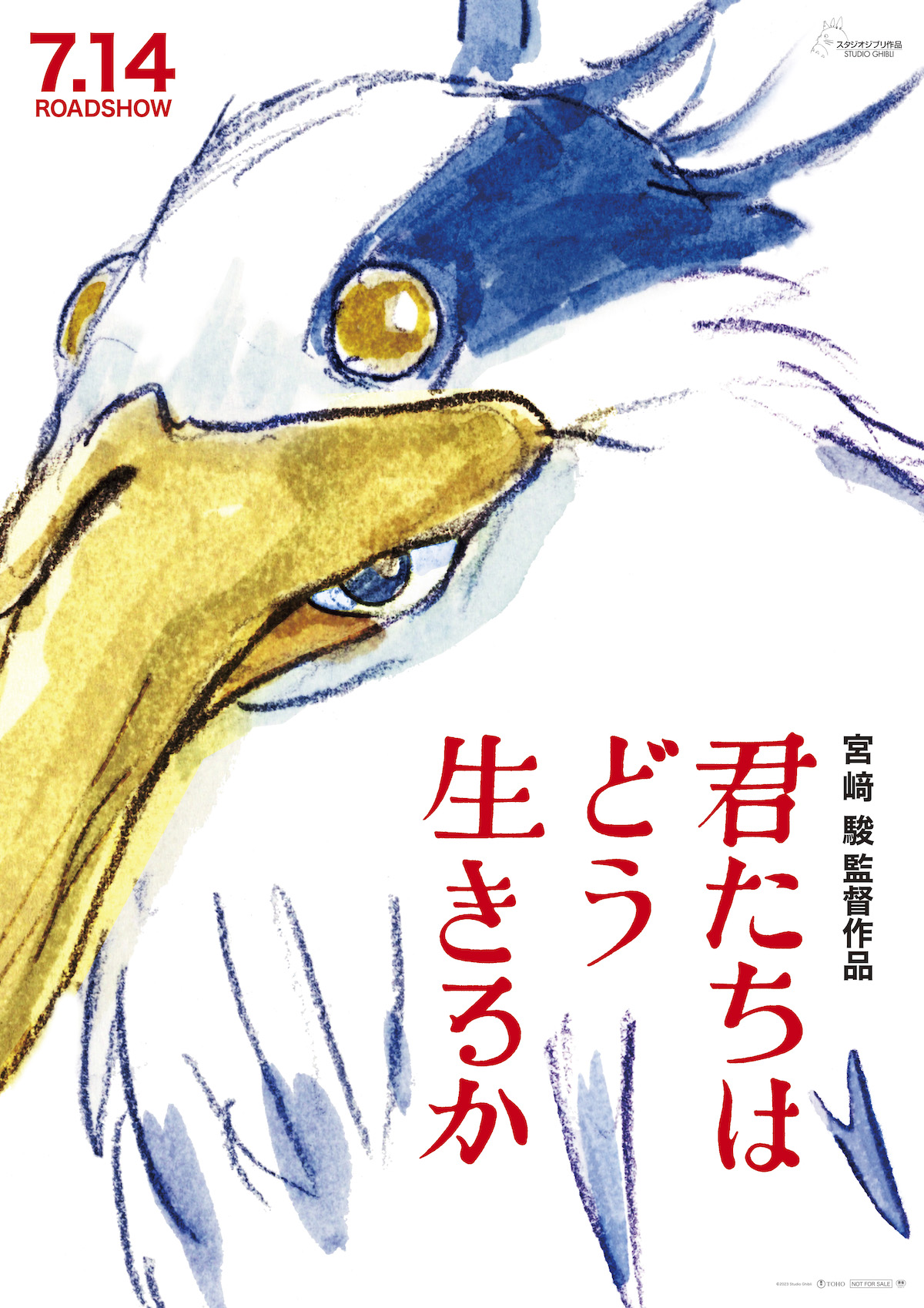

『君たちはどう生きるか』は究極の“私映画” 子どもたちに問う“イマジネーション”の大切さ

宮﨑駿監督の新作が『君たちはどう生きるか』というタイトルになったことで、「これはきっと最大火力の“お説教”を食らう映画に違いない」と身構えていた人も多いことだろう。しかし、ふたを開けてみれば紛うかたなき異世界冒険ファンタジーで、しかも「夢の論理」に貫かれたようなアーティスティックな心理劇でもあって、いろんな意味で面食らったはずだ。

まさか吉野源三郎の小説『君たちはどう生きるか』の内容をそのまま映画化するとは誰も思っていなかったし、監督自身も題名だけ拝借したオリジナル作品になると公言していた。それにしても、想像をはるかに上回るイマジネーションの飛躍と横溢、わけのわからなさをも娯楽性に変えてしまう剛腕かつ徹底したエンターテイナーぶりを披露してくれたことには、改めて敬服するほかない。

とはいえ、やはりこれは立派な“お説教”だったと思う。

児童向け小説の名作『君たちはどう生きるか』が刊行されたのは、1937年(昭和12年)。旧制中学に通う主人公の少年コペル君は、父親を亡くし、母親と暮らす日常のなかでいろいろなことを発見する。それらの発見に対し、コペル君の叔父さんは「君は自分がどれだけ大切なことに気付いているか、わかっているかい?」と、懇切丁寧な評価とコメントで背中を押し、彼の考えをさらに深めていく。ひとりの少年が世界と対峙し、自己と向き合って「立派な人間になる」ための道筋を見つけていくという物語だ。ある時代の子どもたちにとっては必須科目的な教養書であり、元祖自己啓発本でもあった。宮﨑駿監督も少年時代にこの本に触れ、感銘を受けたという。

小説『君たちはどう生きるか』が発表されたのは、昭和恐慌を経て日本国内の社会格差が広がり、さらに軍部の内政・外交への介入が顕著になっていった時代。発表の前年(1936年)には陸軍青年将校らが決起した大規模クーデター「二・二六事件」が起こり、翌1937年には日中戦争が勃発。1938年には国家総動員法が可決され、1939年にはドイツのポーランド侵攻によって第二次世界大戦の幕が開く。世界はまさに破滅に向かっていた。そういう不穏な時代に生まれた子どもたちへの希望と期待、叱咤激励が込められているという点で、映画『君たちはどう生きるか』も小説の精神性を継承しているといえるかもしれない。

映画『君たちはどう生きるか』の舞台は、すでに戦争に突入していたころの日本。主人公の牧眞人少年は、1941年生まれの宮﨑駿監督よりは10歳ちょっと年上だろうか(それでも多分に自伝的ではあるだろう)。劇中、眞人少年が亡き母の遺したこの本を読んだときには、すでに「遅すぎたメッセージ」の感はあったのかもしれない。しかし、母が自分にどんな人間に育ってほしかったのか、その思いは眞人少年の心に突き刺さり、涙となって零れ落ちる。

映画の印象は、テリー・ギリアム監督の諸作品に近い。特に『バンデットQ』(1981年)を強く思い出させる。眞人少年は冒頭から「母の死」「戦争」という苛酷な現実に否応なく直面し、懸命に耐えようとしている。父親は軍需工場の経営者で、いわゆる戦争成金だ。眞人少年の母、つまり妻の死を悲しんだそぶりは画面には一切現れず、いきなり妻の妹を後妻に迎え、しかも妊娠させている。はっきり言って多感な十代の少年が父親として尊敬できる人物ではない。そんな男に惚れた女(母そっくりの叔母)に「私が新しいお母さん」と言われても、馴染めるわけがない。それでも人間はその状況を粛々と受け入れて生きていくほかはない……戦中少年にとって、そういう諦念と屈折はごくありふれた感情だっただろう。

いや、抵抗できるところではできるかぎり闘わなければならない、自分を出すべきところで勝負しなければ未来などない。そういう生き方を眞人少年が実践していくのは、この映画で描かれた冒険の少しあとのことになるだろう。それは東映動画での労働争議や、『アルプスの少女ハイジ』(1974年)制作中に見せた鬼神のごとき働き、あるいは勝負の一作『風の谷のナウシカ』(1984年)で世に打って出たことなどに繋がるのかもしれない。

眞人少年は、父と、新しい母以外の大人を激しく必要としている。父親を亡くしたコペル君が頼った叔父さんのように。それが、うさんくさいアオサギ男や、かっこいい漁師のキリコさんにあたるのだろう。最初は善人とも悪人とも測りかねるが、やがて得難い絆を育んでいく彼らとの活き活きとした交流は、クラシックな冒険ドラマの魅力に満ちている。『未来少年コナン』(1978年)のジムシィやダイス船長やモンスリー、あるいは『天空の城ラピュタ』(1986年)のドーラばあさん一家と主人公の出会いなども思い出させてくれる。

疎開先の学校で同級生と喧嘩した少年は、自らの頭を石で打ち付け、激しく流血するほどの大けがを負う。映画はそこから急速にファンタジックな展開に突入するので、つまり頭の大けがが原因で現実と幻想がごっちゃになってしまった少年の夢の世界という解釈もできる。このあたりもテリー・ギリアム的だ。

継母の夏子さんは、マタニティブルーも相まってか、あるいは眞人少年と同じく別世界との親和性が色濃くあったのか、行方不明になって(または神隠しに遭って)しまう。これが現実の出来事とするなら、少年の頭のなかでその現実と妄想がミックスされて、その後の物語を生み出したとも考えられる。

このように本作は驚くほど親切に、観客がふたつ以上の解釈ができるようにも作られていて、それもどこか「こういうものの見方にも慣れておかないといけないよ」という教育的姿勢にも思える。では、この物語は「夢なのか、現実なのか?」と問われれば、ハッキリと現実であると答えよう。だって、現にこれは宮﨑駿監督の最新長編として全国劇場で公開されているのだから、それ以上のリアルがどこにあるだろう?

眞人少年と小間使いの老キリコさんが、失踪した夏子さんの足取りを追うシーンで、眞人少年は「来たくて来たわけじゃないと思う」と呟く。それは夏子さんのことを言っているようで、実は少年が自分自身のことを告白しているかのようだ。都会から田舎に疎開してきた少年の気持ちでもあるし、戦争でみんなが不安な思いを抱えているときに戦争で儲ける父親のもとで裕福に育つ少年の葛藤でもあるだろう。そして、国民的映画監督になんて「なりたくてなったわけじゃない」宮﨑駿らしい言葉でもある。前作『風立ちぬ』(2013年)で、飛行機への純粋な愛を追いかけながら戦争に加担することのジレンマに苦悩する主人公・堀越二郎のドラマを共感たっぷりに描いたのも、似たような「不本意」への共感があったからだろう。子どもっぽい感情かもしれないが、大事なことだとも信じている節がある。

ある架空のドラマを描きながら実は作家自身のことを語っているというのは、宮﨑駿に限らずどんな作家でも作中に刻む印だと思うが、そういう読み解き方の面白さでは映画『君たちはどう生きるか』は群を抜いている。また、そういうことが伝わりやすいようにも作られている。