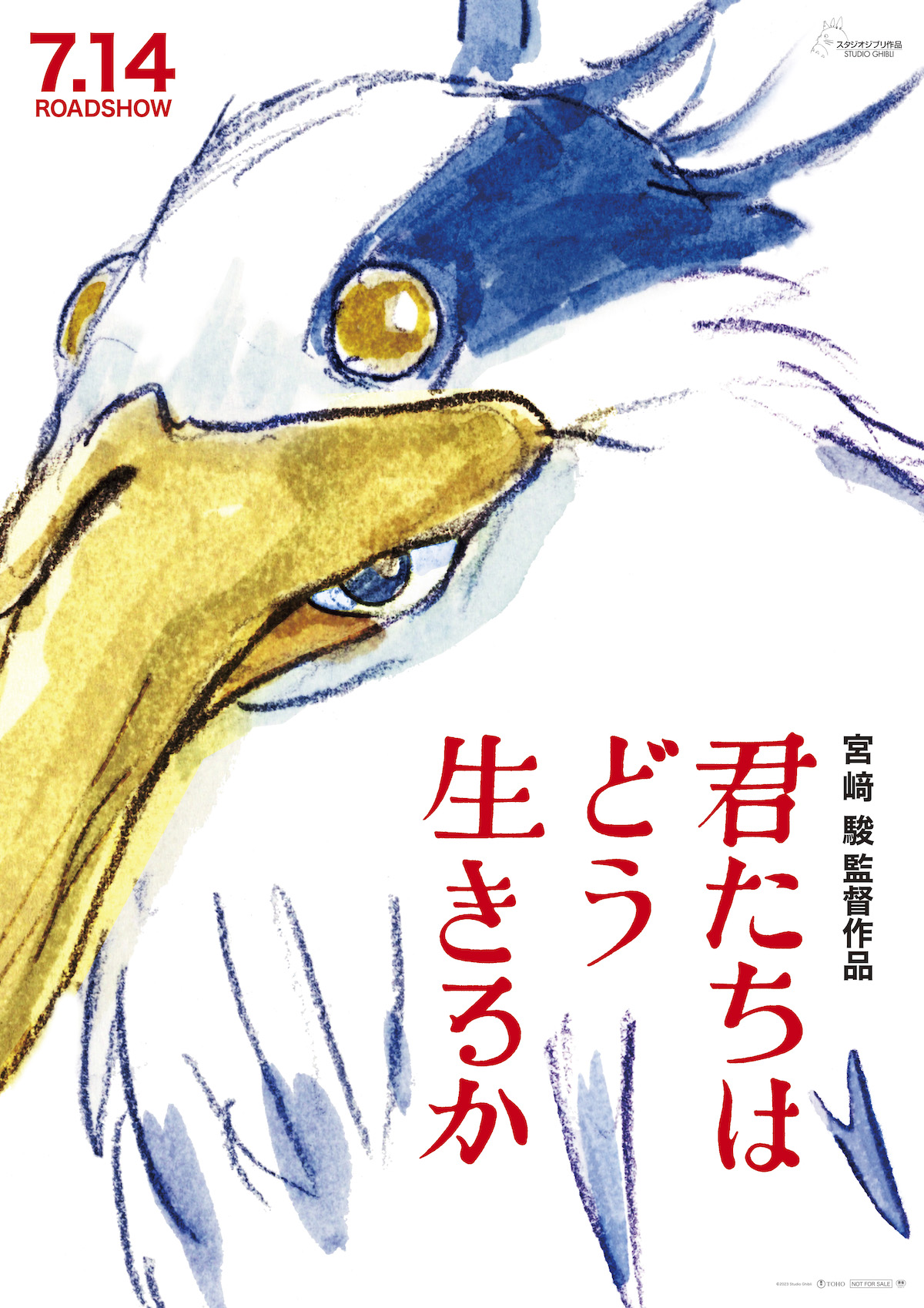

『君たちはどう生きるか』を徹底考察 われわれ観客に対する宮﨑駿監督の“問いかけ”

日本のアニメ界、映画界を長年にわたって代表し、イマジネーションに溢れた作品が世界から注目を浴びてきた宮﨑駿監督(先頃宮崎から宮﨑に改名した)。その引退作と見られていた『風立ちぬ』(2013年)から、短編作品『毛虫のボロ』(2018年)を経て、10年ぶりの長編作品として完成、公開された最新作が『君たちはどう生きるか』だ。

その圧倒的知名度を基に、メディアでの宣伝をおこなわないという奇策が、逆にミステリアスな印象を与え、その内容にさらなる興味を与えていた本作『君たちはどう生きるか』の正体は、多くの観客に待ち望まれていた冒険ファンタジーだった。そこには、宮﨑監督がかねてよりその価値を主張していた「血湧き肉踊る漫画映画」としての娯楽性がつまっている。

一方で、黒澤明監督の『夢』(1990年)のように奇妙なイメージや謎に包まれた感覚的表現も数多く見られ、観客の反応のなかには「難解だった」という声も少なくない。また、宮﨑監督自身も「おそらく、訳が分からなかったことでしょう。私自身、訳が分からないところがありました」といったメッセージを送っている。(※)

作り手自身が、自分でも理解し難い領域に踏み出す……この姿勢に対する反発も、ごく一部では見られるようだ。そういったスタンスは、現在の商業的なアニメーション業界の常識から見れば奇異に映るのかもしれない。しかしアートアニメーションを含めた、世界のアニメーション作品や映画作品全体のなかでは珍しいものではない。と同時に、こういったアーティスティックでメッセージ性の強い作品を、ここまでの予算規模の企画として実現させられる宮﨑監督という存在が、ほとんど唯一無二だという証左にもなっているのである。

つまり本作は、作り手が観客の楽しみだけを考えて送り出したものではなく、世界の謎や真理への探求を試みたアート作品である部分が多分にあり、その作家性が生み出す謎めいた世界を垣間見せる体験自体が観客に向けた一種のサービスとなっているということだ。

であれば、いまこそ「映画評論」が効力を発揮する場面だろう。作り手すら説明し難いものに像を結び、観客の理解をより深めることこそが、評論の存在理由の一つであるからだ。それでは、この謎めいた『君たちはどう生きるか』の内容をつぶさに検証しながら、できるだけ深いところまで、描かれているものを考察していきたい。

宮﨑作品の「縦構造」の源流にある「幽霊塔」

舞台は、第二次世界大戦中の日本。主人公の少年・牧眞人(まき まひと)は、東京への空襲による火災で母親を失うことになる。一帯を火の粉や炎が舞うなか、母のもとへたどり着くために走っていく少年を映し出す冒頭の場面や、中盤でリフレインされる同様の箇所は、画面全体が躍動するアニメーションとして表現される。

それは、一枚一枚の絵で全てを表現するカナダのアニメーション作家フレデリック・バックによる『木を植えた男』(1987年)、『大いなる河の流れ』(1993年)などや、ロシアのアレクサンドル・ペトロフ監督の『春のめざめ』(2006年)を想起させるものだ。本作では、ごく短い時間ではあるが、このような手法で中編以上のアニメーションを作り出す場合、もはやアニメーターのライフワークにすらなってしまう危険な仕事でもある。ゆえに、ここは本作で最もアニメーションとしての野心をうかがえる箇所となっている。

さて、東京が危険になってくると、眞人は父親とともに疎開先である母親の実家へと居を移すことになる。そこに待っていたのは母親の妹であり、父親の再婚相手でもある“夏子おばさん”だった。母親の実家は広大な土地を持ち、そこには大きな屋敷が建っている。そこに足を踏み入れると、眞人は奇妙なアオサギに出会い、不思議な感覚を覚えることになる。だが最も眞人の興味を刺激したのは、敷地のなかに建つ、入り口を埋めて閉鎖したというミステリアスな廃墟のような建造物であった。

この建物にはどうやら秘密があるらしい。異国的な様式と奇妙な構造、そして地下には迷宮が存在さえするのだという。好奇心のかたまりのような時期の少年にとって、これほど冒険心を沸き立たせる場所があるだろうか。建造させた旧当主が、その中に入ったきり消息を絶ってしまったという伝説もまた、不気味な印象を醸成させながら興味をくすぐるものがある。

本作に登場する、この建物のモデルとなっているのは、小説『幽霊塔』の舞台となっている不思議な塔屋敷だ。宮﨑駿が思春期に推理小説家・江戸川乱歩版の『幽霊塔』という作品に惹きつけられたという事実は、三鷹の森ジブリ美術館において2015年から開催された『幽霊塔へようこそ展 —通俗文化の王道—』の展示内容でも明らかである。本作の設定の一部はこの作品からとられたといって間違いない。

幽霊塔とはどんなものか。乱歩の設定では、徳川時代末期に九州の大富豪が長崎にきていたイギリス人に依頼して、辺鄙な山里に別荘として建てたものなのだという。そこには箱根細工の秘密箱のような、機械仕掛けの密室があり、地下にはやはり迷宮が存在する。大富豪はそこに金銀財宝を隠したと伝えられているが、自身が迷宮に迷い、その中で絶命したと考えられている。

小説では、この時計屋敷の秘密や美女の謎をめぐり、さまざまな陰謀や思惑が交錯する。宮﨑少年は、この奇妙で耽美的、そして通俗的なミステリーに没頭したことだろう。この作品、じつはイギリスの作家アリス・マリエル・ウィリアムソンによって書かれ、1898年に出版された小説『灰色の女』がオリジナルであり、それを日本の作家である黒岩涙香が、日本に舞台を変えて翻訳した『幽霊塔』が基になっているのである。乱歩の『幽霊塔』は、それをさらにまた連載ものとして娯楽的に翻案したものだ。

このリレーのような経緯は、『幽霊塔へようこそ展』において、宮﨑自身も説明している。そのことに思いが至っているのならば本作は、これらを翻案した4番目の宮﨑版『幽霊塔』として送り出されているのだとも考えられる。そして同時に、宮﨑監督のこれまでの作家性のなかにも、この幽霊塔のイメージが色濃く反映されていたことに思いを馳せてしまう。高い塔での活劇が見どころの『長靴をはいた猫』(1969年)担当箇所や、TVシリーズ『未来少年コナン』の三角塔、『ルパン三世 カリオストロの城』(1979年)のカリオストロ城や時計塔、『千と千尋の神隠し』の油屋などなど。

この塔という構造への少年時代からの偏愛は、後に『王と鳥』として完成された、フランスのポール・グリモー監督のアニメーション映画『やぶにらみの暴君』(1952年)が、拍車をかけたのだと思われる。ここに登場する天空までそびえる“罠だらけの城”のイメージは日本公開当時、宮﨑に深い感銘を与えることとなった。そして「私達の感覚は“たて”の運動につよく反応する」という“仮説”を宮崎監督が述べるまでに繋がっていくのだった。つまり宮﨑作品は、意図的に塔のような縦の構造物を必要としてきたのであり、本作ではその原点に回帰しているといえる。