サム・ロックウェルとは何者か 『リチャード・ジュエル』『ジョジョ・ラビット』に寄せて

サム・ロックウェルは不思議な存在だ。そもそも僕らが彼を初めて認識した映画って何だろうって、先ほどからその疑問が頭の中をぐるぐる回っているのだが、考えれば考えるほど答えは出ない。そこで気づいた。彼は「鮮烈なデビュー作」や「初期の当たり役」といったキャリアの初動エンジンを持たない俳優なのだ。それゆえ、気がつくと彼はもうそこに居た。軽口を叩き、ニヤニヤと笑う彼が、いつの間にか我々の心に棲みついていたわけである。

進化し続ける“カメレオン俳優”

1968年、俳優を生業とする父母のもとに生まれたロックウェルは、幼い頃から2人の映画愛を受け継いで育ってきた。だが5歳の頃、両親は離婚。そこからサンフランシスコとニューヨークを行き来する少年時代が始まり、地元の仲間とつるんだり女の子との出会いを求めてダンスに夢中になるなどしながら、次第に演技の道へと照準を合わせ始める。

TVや映画にチョイ役で出始めるのは1980年代の終わり頃。当時の彼を確認しようと映画デビュー作『マニアック1990』(1989年)や『ミュータント・タートルズ』(1990年)の映像をチェックしてみると、あの気だるい感じの喋り方は全然変わっていないし、顔の作りも51歳の現在とほぼ同じ。まるで身も心もそのまま大人になってしまったかのようだ。

彼は何も考えていない天然気質のようで実はじっくりと努力を重ねる人でもある。人間観察にも人一倍長け、そして何よりも孤高を気取るのでなく、むしろ集団に溶け込んでワイワイやりながらうまくやるタイプ。そんな彼もずっとバイトを掛け持ちしながら演技の腕を磨き、1994年にビールCMに起用された頃からようやく一本立ちで食っていけるようになったという。

「俺は一体何者なのか」という命題と向き合う

ロックウェルは自身のターニングポイントとして、ジョン・タトゥーロと共演した『Box of Moonlight(原題)』(1996年/日本未公開)という作品を挙げている。この映画でもそうだが、90年代中頃の彼は持ち前のベイビーフェイスと確かな演技力という相反する要素を大胆に掛け合わせ、そこから生じた何を考えているのかわからない風変わりな存在感で観客の心を掌握してきたように思う。

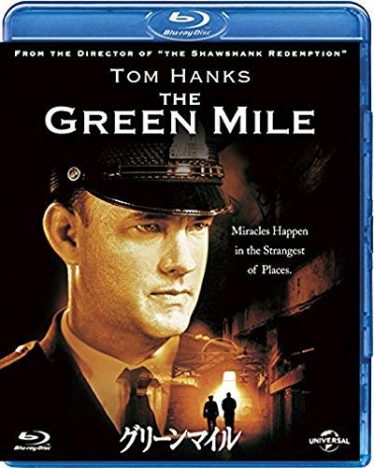

彼が画面上に現れるとなぜか胸騒ぎが生じる。「悪友登場」というか、作品における「警戒信号」とでもいうべきか。その最たるものは『グリーンマイル』(1999年)だろう。この映画で演じた“ワイルド・ビル”によって彼の存在は観客の心に棲みついた。名前は知らずとも「あの顔は知っている」存在として世界中へ浸透していったのだ。

だが、サム・ロックウェルの「風変わり」で「エキセントリック」な演技が注目を増す中、彼自身は決してそこに甘んじることなく、「いかに型にはまらない演技をするか」へ集中の度合いを強めていく。こうして努力の上に結実した役柄の奥行きや深みが、めぐりめぐって作品そのものの深みにもつながっていくことを、多くの作り手たちは彼と仕事するたびに目の当たりにした。『ウェルカム・トゥ・コリンウッド』(2002年)で共演したジョージ・クルーもその一人だ。「こいつは面白い!」と手応えを感じ、ロックウェルを自身の初監督作『コンフェッション』(2002年)の主役へと抜擢。この映画で彼は「TVプロデューサーでありCIAの工作員」という突飛な役柄を一つの体で齟齬なく体現し、見事、ベルリン国際映画祭での受賞を成し遂げた。

やがて2009年に出演した『月に囚われた男』は全編にわたってほぼ一人芝居の続く特殊なSF作品だ。監督が「サム・ロックウェルのために書いた」と胸を張るだけあり、そこには彼ならではの魅力が低温やけどしそうなほどの熱量で炸裂。そして『コンフェッション』と同じく、「俺という人間は一体何者か?」というテーマも深く根を張っている。

かくも自分自身の価値観念が変わりゆく様を極めてリアルに演じきり、観客も一緒に「何者か?」という命題にじっくりと向き合わせる——おそらくこれは彼が長い格闘の末に獲得した一つの方法論と言えるのだろう。

加えてもう一つ挙げたいのが、『プールサイド・デイズ』(2012年)。両親の離婚を経験した少年が真夏のウォーターパークの手伝いをすることで自分の居場所を見つける成長ドラマだ。この中でロックウェルはプールの係員をロックスターさながらの軽妙なノリで演じ、少年にとってのいわばメンター的な存在となっていく。驚くのはそのナチュラルさと爽やかさ。彼自身も幼い頃に両親が離婚し周囲の大人達に助けられたという記憶を持つだけに、「誰かを導く」というロックウェルの姿には胸迫るものが感じられた。彼の人生やキャリアを紐解く上で非常に重要な作品なのではないかと、筆者はそう思っている。