『海獣の子供』なぜ賛否を巻き起こす結果に? 作品のテーマやアニメーション表現から考察

五十嵐大介による同名の漫画作品を、『マインド・ゲーム』(2004年)、『鉄コン筋クリート』(2006年)など、異色の作品を多く手がけてきた、「STUDIO4℃」によって製作された劇場長編作品、『海獣の子供』。力の入った映像表現に圧倒される声が多い一方で、ストーリーや登場人物のセリフなどに難解な点が見られ、その評価は、かなり割れていると感じられる。

ここでは、そんな本作『海獣の子供』のテーマやアニメーション表現について考えながら、どのあたりが賛否を呼び起こす原因になっているのか、それらの謎をできるだけ深いところまで潜って、考察していきたい。

“感覚”の世界を表現すること

「ミュージシャンズ ミュージシャン」という言葉がある。これは、プロのミュージシャンたちが聴いて参考にするような音楽を作っている人物を指す言葉だ。漫画家・五十嵐大介は、その意味でクリエイターたちに影響を与えるような作品を作る、「クリエイターズ・クリエイター」といえるような存在である。アニメーション界のなかでも尖った作品が多い、STUDIO4℃に映画化を切望されたといのも、その証左であるといえるだろう。

原作となった漫画『海獣の子供』で、まず注目すべきなのは、その圧倒的な描写力だ。とはいえ、その魅力は誰にでもすぐに理解はできないかもしれない。基本的にボールペンを使用して描いているところもあり、一見すると描きなぐった雑な絵のようにも見え、むしろ下手くそだと感じる人もいるだろう。

問題は、何をもって“絵の上手さ”だとするかである。五十嵐大介の作品にあるのは、コミック風の流麗なペンタッチや、正確に仕上げるトーンワークなどの職人的な漫画製作というよりは、現実の世界から受け取った印象や感覚を、“記号的”な表現にできるだけ変換せずに、活きたままに描写するという、「絵」という表現方法が本来持っていた、より根源的な存在意義としての“上手さ”である。

描く対象を立体的にとらえ、重量や質量を感じるような、実在感をともなった表現。これによって、読者は現実に近い感覚を味わうことができるのだ。雨粒が顔にかかる感触、素足の下の砂が波で動いていく肌触り、誰もいない教室で寝そべったときの床の温度……。それらが、魔法のように伝わってくる。

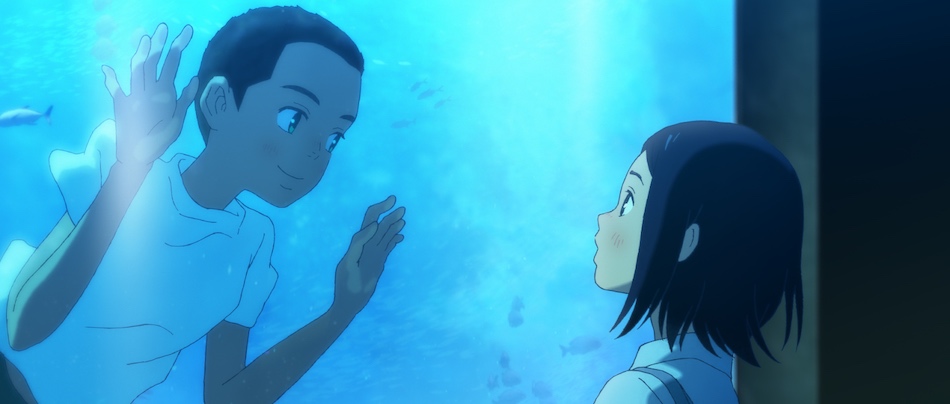

劇場長編作品として編み直されたアニメーション版『海獣の子供』は、そんな繊細な感覚を呼び覚ます絵柄を、動画として表現し直している。五十嵐作品の絵に魅了されたことのある観客ならば、それだけで感動してしまうだろう。作画では、例えば人物の顔だけを見ても、鼻の頭や頬骨のあたりにニュアンスとしての無数の線や、まつ毛がたくさん描き込まれていたりなど、アニメ作品として異質とすらいえるような、原作の雰囲気に近いビジュアルが実現している。

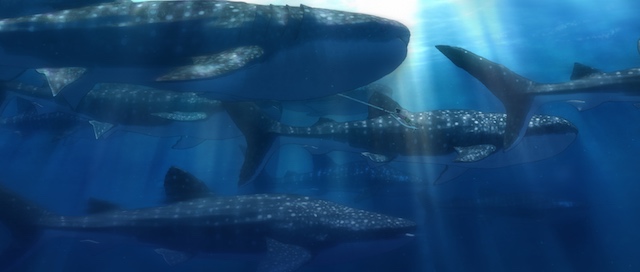

線が多くなるだけで、それだけ作画に時間と労力がかかってしまう。人物以外に、ウミガメやジュゴン、イルカ、サメ、クジラなど、海洋生物の描写については、3DCG技術も併用しながら、夥(おびただ)しい数の個体数とカット数、水しぶきや泡などが、動画として表現されていく。

例えば、原作でも印象的だった、土砂降りの雨のなかを、主人公である14歳の少女・琉花(るか)が自転車に乗って走っていくシーンは見事だ。身体に感じる水がかたまりのように感じ始め、ついには水中を進んでいくように思えてくるという、感覚から生じていく空想が、そのまま映像として表現されていく。

こうやって得られる、人間の主観的な体験に近い、“生(なま)”の感覚というのは、次第に展開がエスカレートしていく後半部において、効果を発揮してくる。海中で巨大な生物に遭遇するおそろしさや、海の不思議、そして宇宙の神秘に触れるという、現実を超越した世界が、あたかも現実と地続きにつながっているような気がしてくるのである。