渡邉大輔の『溺れるナイフ』評:情動的な映像演出の“新しさ”と、昭和回帰的な“古さ”

今年の代表的な邦画作品に見る「昭和回帰」の傾向

とはいえ、じつは『溺れるナイフ』にはもうひとつの「顔」もあるように思えます。

しかも、その顔はやはり本作に限らず、「豊作」といわれた今年の代表的な邦画作品にもどこか共通して見られる傾向です。それは、いってみればある種の「昭和回帰」の傾向です。ここでぼくがいう「昭和」とは、「20世紀」とほとんど重なるものととってもらってかまいません。いわゆる19世紀的な安定した市民社会=「モダン」を脱して、そうした市民社会の「外部」をも内包した近代国民国家や消費社会を生みだした「モダニズム」の時代です。その時代はおおよそどの国でも、20世紀のなかば、昭和の戦後期に完成をみます。

あらためて眺めてみると、今年の話題の邦画は、おしなべてそうした昭和期(戦後)の日本映画のテイストや、代表的な名作を髣髴とさせる細部やモティーフに溢れていたように思われます。たとえば、近年の仕事ぶりが目覚ましい山田洋次監督の『家族はつらいよ』は『東京家族』(13年)に続く小津安二郎へのオマージュですし、黒沢清監督の新作『ダゲレオタイプの女』もまた、小津の『風の中の牝雞』(48年)や溝口健二の『雨月物語』(53年)を思わせることはすでに多く指摘されています。中野量太監督の『湯を沸かすほどの熱い愛』は40~50年代に流行した「母もの映画」のプロットを想起させます。そして、もはや断るまでもなく今年大ヒットした『君の名は。』と庵野秀明総監督の『シン・ゴジラ』は、いずれも『君の名は』(53~54年)、『ゴジラ』(54年)という戦後昭和が生んだメロドラマと怪獣映画の傑作の記憶を再起動させました。

それでは、『溺れるナイフ』はどうか。この点について考えるときに、おそらく恰好の比較対象となる作品がいくつか存在しています。まずひとつは、これも今年大いに話題となった真利子哲也監督の『ディストラクション・ベイビーズ』です。とはいえ、この両作にはさしあたりわかりやすい共通点が存在します。まず、前者の主演の小松と菅田が後者にも準主役級で出演しています。また、前者は和歌山県新宮市、後者は愛媛県松山市という地方の海辺の町を主要な舞台にしている点。さらに、前者ならばコウ、後者ならば芦原泰良(柳楽優弥)という主人公あるいはかれの周りの人物たちのいる世俗的日常を超出しているかのようなオーラをまとった存在に、身近にいる人物がしだいに魅了されていくという物語の骨子もよく似ています(つけ加えれば、後者で魅了される側のキャラクターを演じる菅田が前者では魅了する側を演じるという対称関係もあります)。また、『溺れるナイフ』の紀州や、題材のひとつの「火まつり」はいうまでもありませんが、『ディストラクション・ベイビーズ』の海と山に囲まれた松山の情景や土着的で始原的な若さや暴力のイメージも、どこか(ここ最近の日本映画の主題やルックをいたるところで規定しているようにも思える)中上健次的な風土を思わせます(中上が脚本を書き、柳町光男が撮った『火まつり』〔85年〕にも目配せがあります)。

何にせよ、以上のようにいくつかの共通性をもつ『溺れるナイフ』と『ディストラクション・ベイビーズ』がいかなる点でさきほどの「昭和回帰」の徴候を思わせるのかといえば、ぼくの見立てでは、どちらの作品もどことなくちょうどいまから60年前の50年代なかばに社会現象になった「太陽族映画」に似ているのです。

ちなみに、『ディストラクション・ベイビーズ』と太陽族映画との類似性については、すでに別のところで書いています(『ゲンロンβ2』掲載)。「太陽族映画」とは、作家・石原慎太郎の芥川賞受賞作『太陽の季節』(55年)に登場するような戦後世代の無軌道で享楽的な若者(太陽族)を描いて、1956年に立て続けに公開された一連の青春映画のことです。石原の実弟であり、のちに戦後日本映画を代表するスターとなる石原裕次郎の初主演作『狂った果実』(56年)などで有名で、フランスのヌーヴェル・ヴァーグに影響を与えたり、現在の「映倫」が発足するきっかけを作ったりと、日本映画史的にはかなり重要なブームでもあります。『ディストラクション・ベイビーズ』は、もちろん、無軌道な「性と暴力」を描くという点でも現代の太陽族映画と呼ぶにふさわしいでしょう。ほかにも、港と船という舞台装置や、「兄弟の物語」(『ディストラクション・ベイビーズ』の泰良と将太と、『太陽の季節』の竜哉と道久、『狂った果実』の夏久と春次)であるといったいくつかの点で、両者の作品世界には明らかな並行性が認められます。

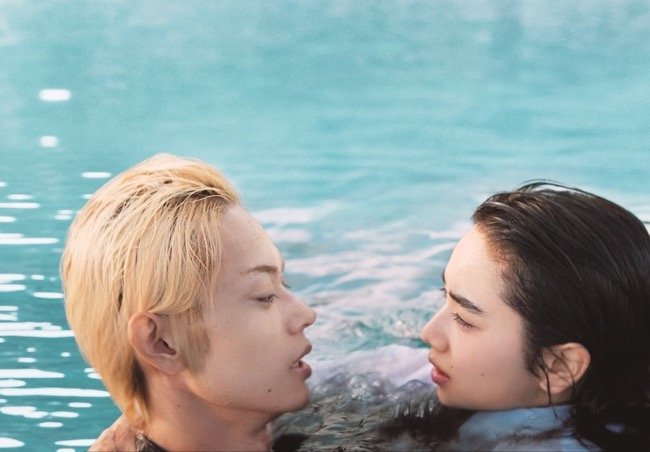

他方、『溺れるナイフ』についていえば、やはり海中での若い男女の主人公のキスシーンが挙げられるでしょう。『溺れるナイフ』では、久しぶりに言葉を交わした夏芽とコウがそのまま停泊していた漁船ボートに乗り、沖合に出たところで、ふたりで海中に飛びこんでキスをする印象的なシーンがあります。かたや『太陽の季節』でも知られるように、ヨットに乗って遊びに出た主人公の長門裕之と南田洋子が海中に潜ってキスをするのを水中撮影で捉えたショットが登場します。無軌道な男女の性愛や暴力を描くという点でも『溺れるナイフ』は『ディストラクション・ベイビーズ』同様、現代の「太陽族映画」と呼ぶにふさわしい細部を含んでいるのです。

もちろん、たんに「昭和回帰」といっても、小津のホームドラマや「母もの映画」のメロドラマのような保守的にも思える鷹揚な作品群と、当時としては過激な「性と暴力」が鮮烈に描かれる太陽族映画とでは比較するにも大きな開きがあるように思えます。とはいえ、たとえば、父親を殴りつける『太陽の季節』の主人公にせよ、あるいは女学生を暴行する『処刑の部屋』の主人公にせよ、やはりかれらにはそこから逸脱/対抗しようとする戦前から続く社会的な制度や慣習が確固とした対立項として存在していたこともまた事実です。なるほど、だからこそ50年代の太陽族青年たちは社会や家族にどんなに反抗的な態度を取ろうと、結局は、両親たちが住む家や学校から出てゆくことはない。その意味ではかれらもまた、ひとまずは近代的な公共圏や国民国家に内在する「外部」であったといえますし、その意味でやはり「昭和的」な範疇に収まる存在だといえます。