THE PINBALLS、最後の瞬間まで灯し続けたロックバンドの炎 希望の余韻残したラストライブを観て

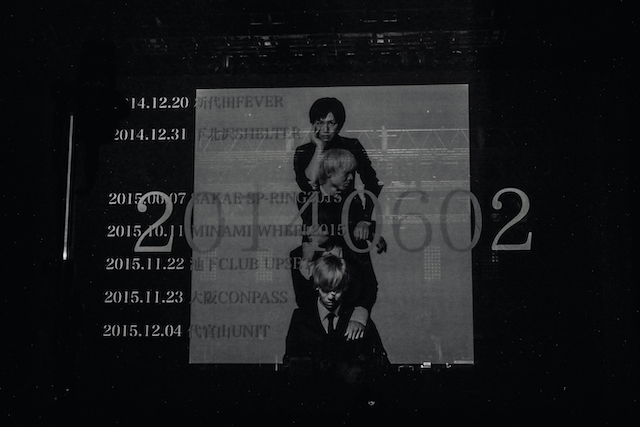

開演時刻を迎え、場内が暗転すると、ステージを覆う紗幕にオープニング映像が投影された。15年間で行ったライブや歴代アーティスト写真を振り返るような映像に、フロアはどことなく感傷的な雰囲気に。カウントアップしていった数字が“2021.11.24”に到達したところでシンバル4発、そしてギターリフをきっかけに「片目のウィリー」が始まった。幕落ちとともに姿を見せるのは、お立ち台の上からガシガシとギターを鳴らす中屋智裕(Gt)。腰を入れて、低音を太く鳴らす森下拓貴(Ba)。ステージ最後方からフロント3人のアグレッシブなプレイを支える石原天(Dr)。爆音がぶっ放されるのとほぼ同時に立ち上がる観客たち。ピカピカというよりもビガビガと光る強烈な照明をバックに古川貴之(Vo/Gt)が「始めようぜー!」と叫んだ。

地元・埼玉の幼馴染同士で2006年に結成。それ以降一度もメンバーチェンジすることなく続いてきたTHE PINBALLSが、11月24日の『15th Anniversary Oneman “Go Back to ZERO”』を最後に活動休止期間に入った。1960~70年代のガレージロックに根差したサウンドやメンバー4人の佇まいはオーセンティックなロックンロールバンドそのものであり、ファンタジックかつ文学的な表現で非日常を描く古川の歌詞も特徴的。「バンドというものは もともと 一人では完全ではない人間たちが 完全、というか1つの/「"美"のようなもの」になるために 足りない力を他の誰かに借りるようなものだと思います」とは活休発表時の古川のコメント(※1)だが、等身大のままステージに立つというよりも、憧れのバンド像を胸に、その美しさを志向してきた4人だった。

そんなバンドの現状最後の日を、席はあるのにもはや総立ち状態の観客が見届ける。この日THE PINBALLSは33曲を演奏(1曲の尺が短いバンドではあるが、それにしても33曲は多い。THE PINBALLS史上最大曲数だったのではないだろうか)。集まった観客と一緒に今この場所をとにかく楽しみたいんだという気持ちも、込み上げてくる感慨も、全部爆音で鳴らしていく4人の姿を観て、この日Zepp DiverCity(TOKYO)にいた――そして会場に来られずとも配信でライブを見届けた人はみな“徹頭徹尾、THE PINBALLSはTHE PINBALLSだった”と感じたことだろう。ライブの序盤には古川が「これが最後じゃないと覚悟せずにライブをしたことはない」と前置きしたうえで、変わらない覚悟を腹に「今日も最高のライブにしましょう」と宣言した。

「片目のウィリー」で口火を切ると、9曲目までは休むことなくアッパーチューンを連投。「DUSK」から始まるミディアムナンバー中心のセクションは2000年代邦楽ロックとも共鳴する美メロが聴きどころで、とりわけ「蜂の巣のバラード」以降ではバラードをじっくりと響かせた。そして「本気で、全員で、最高のゼロに向かって突き進むぞ!」という森下のアジテーションを合図にクライマックスへ。「蝙蝠と聖レオンハルト」からは再びアッパーチューンを連投し、ラストまで駆け抜けた。そんなセットリストの中で光るのは、“2時間半ずっとランナーズハイ”といった具合に感情の乗った――同時にしっかりと地に足のついたバンドの演奏。個々のプレイはもちろんのこと、全員揃って鳴らすキメ一つひとつの分厚さにも15年で培ったものを感じさせられた。