lynch.、オーディエンスの“心の声”で埋めた空白 一年越し『ULTIMA』ツアー最終公演をレポ

6年前に彼らがこの場所に立ったときのことを鮮明に覚えている。10年間にわたるライブハウスでの地道な活動で、着実にその知名度と動員を伸ばしてきたからこそのライブハウスへのこだわりを一旦胸にしまい行ったバンド史上初のホールツアーは、演出面でもパフォーマンス面でも我々が想像していたものをはるかに超えるクオリティで届けられた。いま思い返せば、あのホールツアーが彼らにとってのターニングポイントのひとつであったのではないかと感じるほどだ。その後の活躍はご存知の通り。このコロナ禍においてもライブハウス支援をはじめ、精力的な活動をしていたlynch.が昨年3月にリリースしたフルアルバム『ULTIMA』を提げて行う予定だったツアーを『TOUR’21 -ULTIMA-』として一年越しに開催し、全国のライブハウスを巡った。本稿ではそのツアーの締めくくりとして7月14日に東京・LINE CUBE SHIBUYAを皮切りに始まった東名阪ホールツアーの東京公演の模様をレポートする。

前日にアナウンスされた当日券も開演前に売り切れ、晴れてソールドアウトとなったLINE CUBE SHIBUYAには三階席までたくさんの人が詰めかけた。定刻、暗転するステージにメンバーがゆっくり登場すると、オーディエンスは歓声の代わりとなる大きな拍手で出迎える。満を持して最後に葉月(Vo)がステージインし、「lynch.です。宜しくお願いします」とおなじみの挨拶をするとアルバム同様「ULTIMA」からライブがスタート。ヘヴィでありながら壮大さも併せ持つこの曲は“スタジアムやアリーナを活かせる激しい曲”として作られたもので、まさにこの日のような天井の高い大きな会場で演奏することでより映える楽曲であることを見せつけるオープニングであった。ここから、「東京! ようこそ、処刑台へ!」という決まり文句からの「GALLOWS」でライブのギアを一気に上げると、間髪入れずに「XERO」を畳み掛け、さらにlynch.流メロディックハードコアナンバー「RUDENESS」まで一気に駆け抜けた。

lynch.のライブにおいて、メンバーとファンで作り上げるとてつもない熱量を帯びた空間こそが最大の強みであり、その空間を作り上げる要素のひとつがファンの声であることは間違いない。その声を取り上げられるということが彼らのライブにとってどれだけの痛手であるかは想像に難くないが、葉月がMCで「声を出せないっていうのは意外と大した問題ではないとこのツアーでわかった」と話していたことからもこのツアーが実りあるものであったことがわかる。

また、この日もステージにはツアーを通じて各地で見られた大掛かりな電飾のステージセットが設置されており、『ULTIMA』のモチーフであるサイバーパンクの世界観を再現するのに一役買っていたことを忘れてはならない。葉月の極悪なシャウトに会場が揺れた「ALLERGIE」や、悠介(Gt)の浮遊感のあるギターに歌謡曲ライクなメロディが乗る「IDOL」、葉月がタイトルの通り妖艶に歌い上げた「EROS」と、迸る熱さだけでなく無機質な冷ややかさも持ち合わせるまさしく『ULTIMA』の世界を余すところなく再現していく。

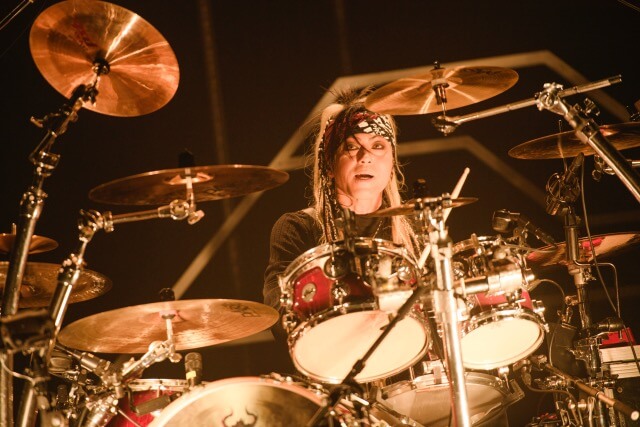

「心の目と、心の耳で聴いてください」と中盤に設けられたlynch.の “静”の部分を堪能できるセクションで披露された「ZINNIA」「IN THIS ERA」「ASTER」の余韻を引き裂くように「D.A.R.K.」で再びスイッチを入れると、イントロを叩く晁直(Dr)にお決まりの歓声の代わりとなる大きな拍手が送られたファストナンバー「MIRRORS」、ヘヴィとダンスミュージックが融合した彼らにとっての新しい武器になり得そうな「BARRIER」を立て続けにお見舞いすると、今作でも最速のBPMを誇る「MACHINE」でとどめといわんばかりにフロアをヘドバン地獄へ叩き落す。たとえ声が出せなくとも、限られたルールの中で最大限の楽しみ方をすれば、それはしっかりとlynch.のライブになる。“声が出せないことは大した問題じゃない”というのはまさにこのことで、それは〈この夜だけが そう 事実〉と歌う「OBVIOUS」も示してくれていた。