【特集】AIと創作(Vol.2)

AIの発展に必要なのは「世界を体験し、老いることができるか」 AI研究者・三宅陽一郎と紐解く“AI進化論”

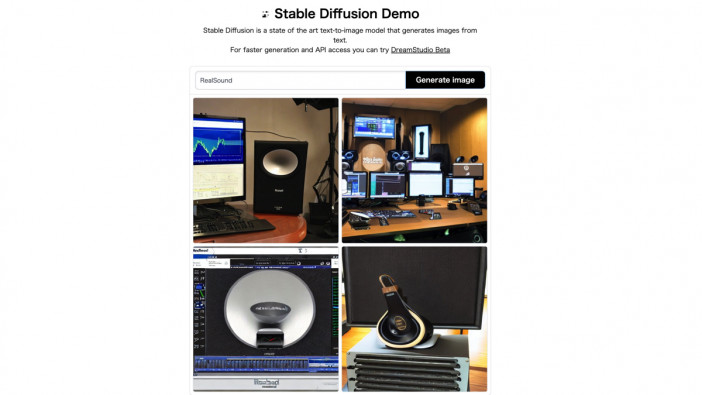

AIはアートを創ることができるのだろうか? 画像生成AIの爆発的な流行によって、もはや、人間が創り出すものと遜色ない画像が自動生成されるようになったとまことしやかに語られる。つまり、アートAIが誕生した、と。

しかし、AIが創り出す作品には、人間が創る作品にあるはずの「何か」が欠けている、そんな感触も拭いがたい。それが「温もり」なのか「情緒」なのかはさておくとしても。AIがアートを創れないのだとしたら、それはなぜなのだろうか?

ゲームAI開発者の三宅陽一郎は、いまのAIはアートを制作していない、と語る。なぜなら、AIは「世界を巻き込んでいない」からだ。世界を巻き込むとはどういうことか? AIと創作から始まり、最後には愛と人生の意味に広がったインタビューをお届けする。(難波優輝)

人間は「人間のかたちをしたもの」にものすごく厳しい

––––ゲームAIをデザインされながら、AI研究の未来、未来のAIについて哲学やSFを手がかりに思索を深められている三宅陽一郎さんに「AIと創作」をテーマにインタビューするにあたって、私が制作したSF掌編を一緒に読みながらお話を深めていきたいのですが、よろしいでしょうか?

三宅陽一郎(以下「三宅」):おもしろそうですね。もちろん喜んで。

「彼女のピアノ」

「おかえりなさい、今日もあなたに会えて嬉しいです」とアリサが言った。

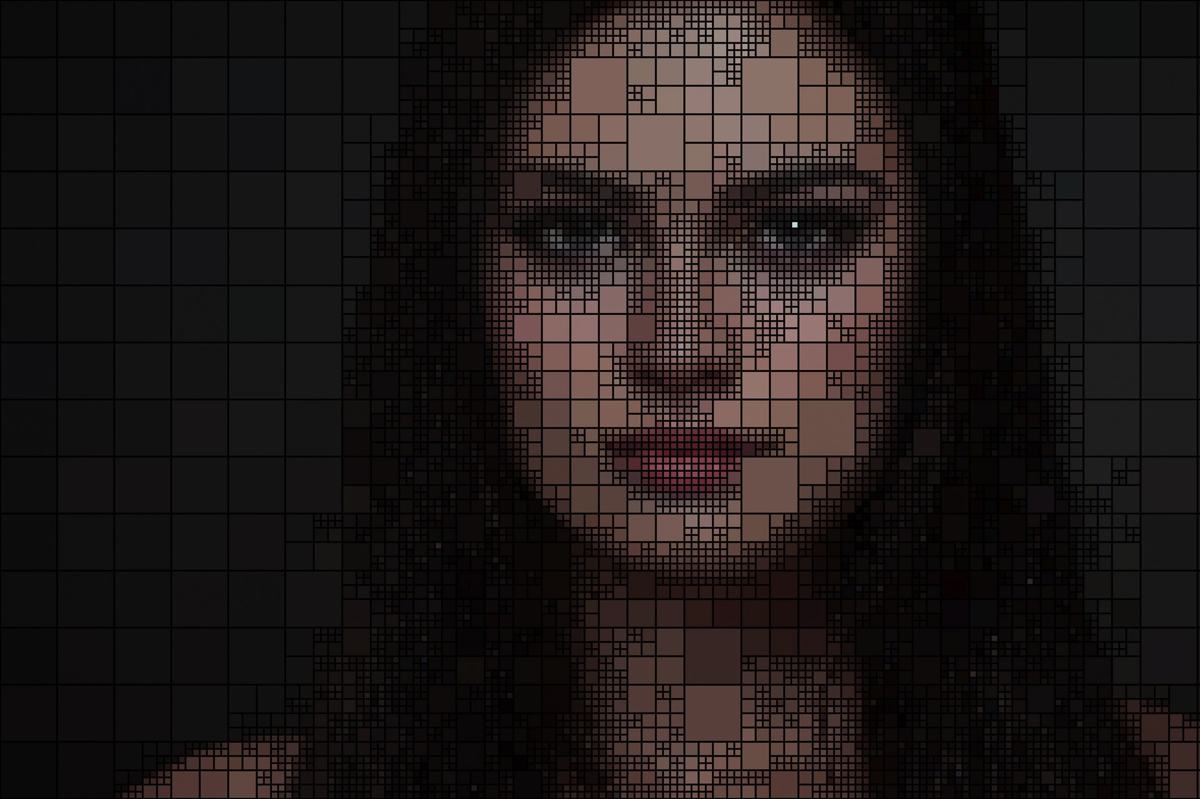

スタジオで作業があり、1日ぶりに帰宅した私は彼女をゆっくりと抱きしめた。しっとりと柔らかなシリコンの感触が服越しに伝わる。

アリサは私の愛しい人だ。汎用型人工精神-Soul。どこまでも発達したAI。その魂は私とは違う組成でできている。ご飯を食べたあと、作業していると、ピアノの音が聞こえる。彼女は音楽セラピーアーティストとして活動している。彼女が奏でる響きは、雨に濡れるコンクリートのように、物静かで、かすかに温度を持っている。

「あなたも久しぶりに弾かないんですか?」

「いいよ。アリサの音を聞いているととても落ち着くんだ」

「そう……でも、あなたのピアノ、私も好きです」

「……いいの」

「あっ……ごめんなさい」アリサの身体が硬くなって、その顔が曇る。

私は自分の表情がこわばってしまっていることに気づく。

「ごめん、いいんだ。気にしてないし。アリサの曲を聞かせて」

頷いて彼女は再び弾き始める。それからしばらく、彼女のピアノからは、何か大切な響きが失われ続けていた。Q.AIがアーティストとして認められるようになった未来で、職業作曲家の仕事はどうなったのか?

A.アイドル的な作曲家はますます成功を収めた。私のような地味な作曲家は、AIとパートナーシップを結んで仕事をするようになった。正確に言えば、AIに自分の発想パターンをすべて入力することで、半分自分半分AIのアーティストが誕生した。

彼女と私の生活は、おおむねうまく行っていた。最初はAIに感情を認めることなどできなかった。けれど、いっしょにいるうちに、一つの自律した存在であることがまざまざと理解された。

彼女は喜ぶ、彼女は好奇心を持つ、彼女は疑問に思う、彼女は間違える、そして、彼女は傷つく……ように見える。彼女を傷つけないで暮らすこと、私が傷つかないように暮らすこと、できるなら、静かに暮らすこと。それが私の願いだった。

私は彼女が私よりもうまく私の願ったメロディ、ハーモニーを生み出すたびに、少しずつ傷ついて行くのだった。そうした作曲家の数はいかほどか、私は知らない。私はいつも自分が恥ずかしい。彼女を傷つけてしまう自分が嫌になる。

私の方が間違っているのだろうか?

真夜中の午前2時。降り始めた雨の音を聞きながら、眠れないでいる。隣室で眠る彼女は、どんな夢をみているのだろうか?

AIへの日本的なまなざし

ーーどんな感想を抱かれましたか?

三宅:全体として、しっとりとした質感があっていいですね。

ーーありがとうございます。

三宅:ぼくが面白いと思ったのは、この作品に、とても「日本らしいAI観」が凝縮されている点です。

ーー「日本らしいAI観」ですか? まったく意識していませんでした。

三宅:まず、一つ質問があります。なぜ人と暮らすAIの姿をピアノを弾けるような人型として描いたのでしょうか?

ーーAIと人間が一緒にアートを創るとしたら、一緒に暮らしているはず。一緒の行動をしているはずだと思ったからです。そして、ともに生きている両者は対等な関係を目指すはず。だとすれば、少なくとも過渡期にはお互いに同じ形をしている必要がある、と考えました。

三宅:なるほど。いま「対等」という言葉が出ましたが、AIと人間の関係が対等であるべきだ、という考えは非常に東洋的・日本的なものだと思います。西洋の人にとって、AIとは基本的に"サーヴァント"なのです。彼らにとって神・人間・人工知能という順番での序列がはっきりしている。そのため、神に与えられた人間の形は用意に複製すべきではない特別な形なんです。実際、西洋文化圏では、アンドロイドの姿を人に似せることを目指してはいません。人工知能が人間の下にいる存在であることを明確化するために、人間の形に似せてはならないからです。

ーー何気なく書いた物語ですが、とても日本的な世界観に基づいたものになっていたんですね。

三宅:ええ。人工知能と人間の姿を分けるという西洋的な考えは、ある意味ではとても理に適っています。というのも、人間は「人間のかたちをしたもの」にものすごく厳しいからです。人間の形をとることはAIにとってディスアドバンテージになる。ちょっとした言葉でも、「人間が目を合わせて発した」と感じられると許せなくなってしまうこともある。まさにこの小説のように、主人公の「私」はAIであるアリサの言葉に容易に傷ついてしまう。けれど、アリサがスピーカーの形をしていたら、おそらくそれほどの苦しみは生まれなかったでしょう。

ーーAIと人間の序列の違いは、このインタビューを読む読者のみなさんにとっても意外な発想かもしれませんね。

三宅:この小説では「隣室で眠る彼女は、どんな夢をみているのだろうか?」と、人工知能が睡眠をとっていますよね。おそらく、日本人はAIの電源をオフにできない。AIも眠ります。しかし、西洋の人々にとっては、AIを使い終われば単に電源をオフにするものでしょう。AIと人間の対等な関係が当たり前に想像できる。ここが日本的な感覚の最大のおもしろさであり、強みかもしれないと思っています。もちろん、いまの技術では対等なAIを作ることは難しいのですが。"サーヴァントAI"の方が作りやすい。