ゲームクリエイターの創作ファイル:第5回

考えるのは常に「鋭利な刃を心にブッ刺す」こと “泣きゲー”のパイオニア・麻枝 准が貫く創作の信念

リアルサウンドテックの連載「ゲームクリエイターの創作ファイル」では、“ゲーム作り”にフォーカスしてクリエイターたちにインタビュー。その真髄に迫っていく。

第5回に登場してもらったのは麻枝 准氏。株式会社ビジュアルアーツのゲームブランド・Keyの中核メンバーとして『AIR』『CLANNAD』『リトルバスターズ!』といった名作ノベルゲームを送り出してきた、言わずと知れた「泣きゲー」のパイオニアである。その個性としては、シナリオライティングとともに作詞作曲も手がけることがこれまでよく語られてきた。

しかし、氏の真の個性は両者をどのように組み合わせるかという「演出」、ひいてはプレイヤーの感情を揺り動かす「ゲームデザイン」の巧みさにこそある。Keyと株式会社WFSのゲームブランド・ライトフライヤースタジオの協業で開発・運営されているスマートフォン向けRPG『ヘブンバーンズレッド』(以下、『ヘブバン』)には、その真骨頂が表れていると言えるだろう。

今回は『ヘブバン』の開発についての話題を中心に、そのゲーム作りの信念について大いに語ってもらった(インタビューにはライトフライヤースタジオ執行役員兼プロデュース室長で『ヘブバン』開発統括の下田翔大氏も同席)。本記事を読んだ後には、麻枝 准というクリエイターは「シナリオライター」でも「作曲家」でもなく、まさしく「ゲームクリエイター」と呼ぶべき存在なのだと誰もが口を揃えたくなるだろう。(北出栞)

※本稿は『AIR』『CLANNAD』のネタバレを含みます。

スマホゲームが広げた「間口」

――はじめに、麻枝さんにとってゲーム作りのルーツとなった体験を教えてください。

麻枝 准(以下、麻枝):小学校のときに触れたゲームブック(物語の中に選択肢が設けられ、読者の選択次第で異なる展開になるよう作られている本)です。当時流行っていた『暗黒城の魔術師』というシリーズがすごく好きで、そのとき触れていたのは翻訳版だったんですが、皮肉やジョークも面白くて、まさにルーツです。影響を受けて自作もしていたんですけど、新作を持っていくたびに友人の間で朝から奪い合いになって。その当時からゲームで誰かを楽しませる、という人生を歩んでいた気がします。

――その後、Keyから数々の名作ノベルゲームを送り出したことは周知のとおりですが、最新作の『ヘブバン』は、オリジナルタイトルとしては『リトルバスターズ!』以来15年ぶりに麻枝さんが直接関わるゲーム作品としてリリースされました。運営型のスマホゲーム、かつRPGという、2つの意味で麻枝さんにとって新たな試みとなっています。まず、なぜ『ヘブバン』はスマホゲームとして生まれたのでしょうか?

麻枝:前社長の馬場(馬場隆博氏。ビジュアルアーツ創業者で、2023年7月の退任まで代表取締役)に約8年前に突然「『刀剣乱舞』や『艦隊これくしょん』みたいなゲームを作ってくれ」と言われて。自分でも休みの日に触ってみて、「これからはこういうゲームが流行るのか」と思って、「こういうことかな?」と着手したのが『ヘブバン』です。それがライトフライヤースタジオプロデューサーの柿沼さん(柿沼洋平氏。『ヘブバン』プロデューサー。現在、グリーエンターテインメント代表取締役社長と兼任)から相談をもらった時期とちょうど噛み合ったので、すべてはタイミングの問題ですね。

――さまざまなコンテンツに触れられるスマホですが、麻枝さんは普段どのように使っていますか?

麻枝:スマホは一応持っていますけど、そもそもフリック入力すらできないので……。それこそ電話をしたりとか、一番の使い道は音楽プレイヤーとしてですね。

――そんな麻枝さんが「スマホでプレイするゲームを作る」となったときに、どうやってスマホならではの物語体験・ゲーム体験を考えていったのかが気になります。

麻枝:自分の感覚としては、スマホだから何を変えたということはないんですよ。ゲーム画面の監修もPCの大きいディスプレイでやりますし、PC用のノベルゲームを作るのとまったく同じ感覚でシナリオも音楽も作っていますから。

とはいえ、配信前にひとつはスマホゲームをやっておかなければ話にならないと思って、『Fate/Grand Order』の第1部をクリアしました。でも正直、いまだに“なぜこんな小さな、電話をするための端末で、ゲームをする文化が根付いてるのか”は謎なんです。たしかに携帯性に特化しているので、移動時間・隙間時間にプレイできるというのはあるのかもしれませんが。

――実際に『ヘブバン』はスマホゲームとして多くの支持を獲得しています。ライトフライヤースタジオさんの開発力が果たす役割も大きいのではないでしょうか。

麻枝:そうですね。開発中、特に音周りに関して「スマホでこの低音域が聴こえるんだろうか」と不安になったりもしたんですけど、リリース後に実機でプレイしてみたらすごくクリアに聴こえたんです。ライトフライヤースタジオさんがしっかりスマホに最適化したものを作っているという証拠でもありますし、そこからはもう安心していて。

本当にシンプルに思うのは、PCノベルゲームというニッチなところで戦っていた自分のシナリオや音楽を、スマホゲームとして一気に間口を広く、触れやすくしてくれたのが『ヘブバン』というタイトルだということなんです。それこそ、この世のどんなコンシューマ機より一般に普及しているスマホという機器でゲームを作れたことで、それまでは本当にコアな一部の人にしか届けられなかった物語が、何十倍もの人たちに届いている感覚があります。

RPGのシナリオはセリフだけで成立する

――続いて、RPGというジャンルについてお聞きします。ノベルゲームは基本的には立ち絵と呼ばれるキャラクターの静止画があり、その表情がクリックに応じて切り替わりますが、RPGでは戦闘や探索でキャラクターを触って動かせるという違いがあります。この違いにより、シナリオのアプローチにも違いが生まれるのでしょうか。

麻枝:むしろ、「RPGのシナリオはセリフだけで成立させられる」ということに気づけたことによって、本当に“枷から解き放たれる”感覚があったんです。自分はとにかく会話劇だったらいくらでも書けて、それ以外は苦手としてきました。『ヘブバン』を触った馬場からも、「お前は本当にセリフだけで話を書くのが上手いな」と褒められましたね。

逆にセリフ以外の地の文を書けないということはつまり、間(ま)を作るのが難しいということなのですが、『ヘブバン』ではそこをライトフライヤースタジオさんのリッチな演出で補えている。ある意味、ノベルゲームのとき以上に上手くいっているのだと思います。ビジュアルアーツの開発力ではどうにもできない部分でしたから。

――なるほど。ちなみに既存タイトルで、麻枝さんが個人的にシナリオが面白いと思ったRPGや、『ヘブバン』を作るにあたってシナリオを参考にしたRPGがあったら教えていただけますか。

麻枝:演出に関してはいくつもありますが、シナリオに関してはほとんどないですね。いちプレイヤーとしての自分にとって、RPGの体験は「美少女が戦って、強くなっていくのを見る」、これに尽きるんです。ゲームクリエイターの方が用意してくれたエンディングまでの冒険をその美少女と共にすることを楽しんでいる。音楽もシーンに合わせた音楽が鳴っているんだろうけど、自分はその作曲家のファンではないので、好きな別の曲を聴きながらプレイすることもあります。

――ラディカルすぎる! でも、そんな麻枝さんという人がシナリオも音楽も手がけているからこそ、かえって『ヘブバン』の体験は両者が完璧に合致したものになっているのかもしれないですね。ところで、いま「美少女が戦う」という話が出ましたが、戦闘面に関して、開発当初はもう少し違うゲーム性だったと過去のインタビューで拝見しました。

麻枝:最初はタワーディフェンス形式で、という依頼でした。自分は全然スマホゲームをプレイしたことがない人間だったので、そのときにビジュアルアーツの社員に言われてプレイしてみたのが『にゃんこ大戦争』。一方、そのときプライベートでは『NieR:Automata』をプレイしていて。後々『アークナイツ』のような、タワーディフェンスでもストーリー性とスタイリッシュさを兼ね備えた成功例があると知りましたが、当時は『にゃんこ大戦争』しか知らなかったので、どうしても自分の中のRPG像と一致しなくて。それでも「可能な限り『NieR:Automata』のようなスタイリッシュな戦闘を」というのだけは、当初からお願いしていました。

――その後、等身の高い3Dモデルが戦う形式になったわけですよね。立ち絵にはない情報量が増えるので、キャラクターの描き方もそれに応じて変わってくるような気がします。

麻枝:いや、それは違うんですよ。シナリオ自体は、タワーディフェンスの企画だったころから書いていたんです。今日も同席してくださっている開発統括の下田さんが途中からジョインして、すでに第三章まであったシナリオを読んで、「これは3Dにする価値があるゲームだ」と判断されて現在のような形になっていきました。そうした経緯なので、3Dになったからシナリオに影響があったということはないんです。

第四章以降も、納品するシナリオは本当に立ち絵を前提とした会話劇の、ノベルゲームそのものの形ですからね。間にワールドと言われる3Dのモデルが入って、自分が書いた資料の一部が演出で膨らむこともありますけど、どこを3Dにするかというのは、基本的にライトフライヤースタジオさんからの提案です。それを受けて「あのゲームのあの演出みたいにしてほしい」と具体的に伝えることもありますが、「ここはワールドだから」という前提で書いたシーンはひとつもないんです。

――セラフやキャンサーなど、3D映えするSF的な要素を盛り込んだストーリーも新機軸ですよね。『ヘブバン』の開発がスタートして以降、どんなインプットをされているのか気になります。

麻枝:劉慈欣さんの『三体』を筆頭にSF小説ばかり読んでいますね。恒川光太郎さんの作品も大好きで、最近では小川哲さんの『ゲームの王国』がすごく面白かった。自分の想像できない世界に触れたいという気持ちが強いんです。

ゲームでは、ダントツで『Outer Wilds』です。活字だけのSF小説で読んでいた世界を、視覚的に、そして主人公として冒険することができた。後にも先にもない唯一の経験でしたね。

ちなみに音楽も、一時期はデスメタルバンドのCannibal Corpseばかりを聴いていたんですが、SF小説を読む時間が多くなったことで、それに合うスペイシーなドラムンベースをよく聴くようになりました。最近はPhotek、LTJ Bukem、RONI SIZE & REPRAZENTあたりをよく聴いています。

0コンマ何秒のフィードバックにこだわる

――『ヘブバン』のADVパートでは、タップに応じてキャラクターの表情が細かく変わったり、いわゆるスチルと言われる静止画が効果的にインサートされ、RPGでありながら「麻枝 准のノベルゲーム」の最新形だとも感じます。そういったタイミングであったりも、すごく細かく監修されているんですよね。

麻枝:本当に0コンマ何秒という単位で、「この音楽をかけてほしい」などお願いしています。以前は自分でスクリプト(テキストや画像を切り替えるタイミングを調整する簡易なプログラム言語)も書いていたので、技術的に可能なことと不可能なことの境目はわかるんです。

具体的には、まずライトフライヤースタジオさんのほうで演出をUnity上で仮組みして、アセット監修(「素材はまだ仮だけど、こういう感じになります」という形)を自分がプレイして、「ここをこうしてほしい」と戻します。次に本監修と呼ばれる、いろいろなものが本番の素材に変わったものの監修をして、「このタイミングでこの曲をかけてほしい」「立ち絵をこの表情にしてほしい」などを戻し、さらに再監修、再々監修をして……といった流れで完成します。

――麻枝さんの仕事量的に、そういった監修作業の占めるウェイトはどれくらいなのでしょうか。

麻枝:体感としてはシナリオ執筆や作曲よりも大きいかもしれません。「右手が腱鞘炎になるレベルで監修した」とリリース当時のインタビューで話していたと思うんですけど、どういうことかというと、クリックするとともに切り替わる表情を、全部自分が当て直していくという作業が発生していたんです。しかも『ヘブバン』はキャラクターの数が多いから、表情集のデータを複数開き、縦に連なった表情パターンを上下にめちゃくちゃスクロールさせなきゃ探し出せないんですよ。

自分がそれまでノベルゲームで培ってきた、「こういうセリフにはこういう立ち絵の表情を当てる」「こういうシーンではこういう音楽をかける」という考えが、最初はライトフライヤースタジオさんとまったく共有できていなかったんですよね。ライトフライヤースタジオさんのスクリプトチーム内でも、「“麻枝 准の演出”はこういうものだ」というのが共有できていなかったので、第一章から第三章までは「こういう風にやるんですよ」とフィードバックする期間があったんです。

――最近は変わってきたのでしょうか。

麻枝:初期からいた人とは感覚が共有できてきています。ただ、ライトフライヤースタジオさんのチームもどんどん人が増えていくから、最近は上がってくるものの精度にばらつきがあるなと感じていて。人が増えること自体は『ヘブバン』が好調な証拠なのですが、感覚的な話ですし、どこを新しく入った人が担当したのかなども詳細はわからないので……目下の悩みですね。

――ここまでRPGとノベルゲームについて分けるような形でお伺いしてきましたが、麻枝さんが「ゲーム」ならではの特性を何だと思われているか、ということをあらためてお聞きしたいです。

麻枝:北出さんも以前リアルサウンドテックの記事で書いてくださっていましたけど、「インタラクティブである」というところに尽きると思います。「自分がお話を進行させている」という、そういう体験ができるところじゃないかなと。

『ヘブンバーンズレッド』 その核をなす、麻枝准というクリエイターの「最大の武器」と「人生」

WFS×Keyよりリリースされたスマートフォン向けRPG『Heaven Burns Red(ヘブンバーンズレッド)』(以下『ヘブ…

下田翔大(以下、下田):自分からも少しお話させてください。麻枝さんが昔作られた『AIR』をプレイしたとき、物語もさることながら、将来ゲームデザイナーを志していた自分として、すごく感銘を受けた覚えがあるんです。

恋愛アドベンチャーはそれまで、選択肢を通じてヒロインとやり取りをしていくということが当たり前でした。しかし『AIR』では最後の最後でひっくり返して、選択肢がなくなる(筆者注:同作では規定のシナリオを周回し終えて解放されると主人公がカラスに転生して、プレイヤーはその視点でヒロインの最期の日々を見守るだけになる)ということを打ち出していて。これまで普通にやっていたことができなくなる、そのインターフェースの変化で感情を揺さぶるという手法が、ものすごく「ゲームデザイン的」だなと思うんです。

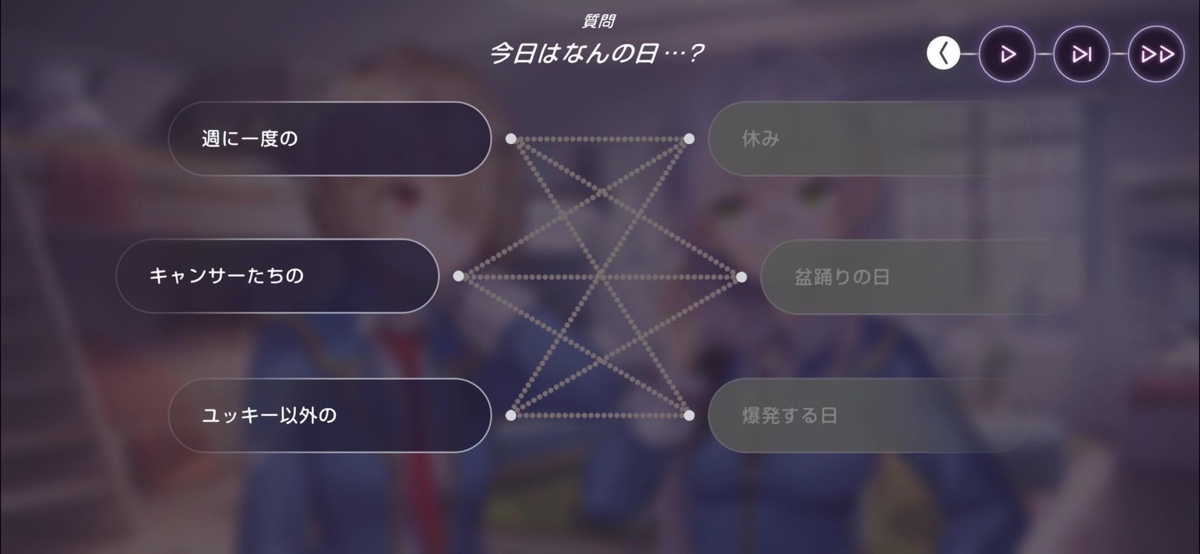

たとえば『ヘブバン』なら、日常パートに3×3の選択肢があって、選択肢をタップすると茅森(月歌)の心の声が聞こえてきて、「これとこれを組み合わせたら相手がどう反応するか」というのを面白がりながら吟味することができる。そうして最終的に決まった組み合わせに対して、ボタンをタップした瞬間に和泉(ユキ)が突っ込む……こうしたプロセス自体が、麻枝さんのゲームデザイン的な「発明」なんです。

麻枝:スマホゲームのADVパートだとよくある、どちらを選んでも展開には大差ない、言い回しの違いだけの選択肢による「一応遊ばせています感」がすごく嫌だったから、そのアンチテーゼとして「ちゃんとキャラクターの反応が変わりますよ」ということをやりたかったんですよね。

下田:そうでしたね。同じテキスト媒体でも、小説はページをめくるという動作はあれど、文字そのものを追うことで展開していく。一方、ノベルゲームはプレイヤーがマウスのクリックやスマホのタップ、指先で操作することと会話やストーリーの展開が連動している。この「指先に対してのフィードバック」というのが、麻枝さんの書かれるシナリオには込められていると感じますし、あらためて麻枝さんとお仕事させていただいてすごく楽しく、面白いなと感じているところです。