菅野祐悟×KANATSUが語る、映画音楽の大切さ 『DAUGHTER』エンディング曲に込めた思い

竹中直人と関川ゆかが主演を務めた映画『DAUGHTER』は、妻を亡くした父と娘の物語を、物理学の概念、荘厳な音楽と映像とともに描いた異色作だ。作曲家として活躍をする菅野祐悟の映画初監督作となる。エンディング曲を担当したのは、情感のこもった透明感のある歌声が特徴的なKANATSU。そんな菅野とKANATSUに、撮影での出来事や映像と作曲のこだわり、KANATSUが歌う楽曲「Far Away」について話を聞いた。

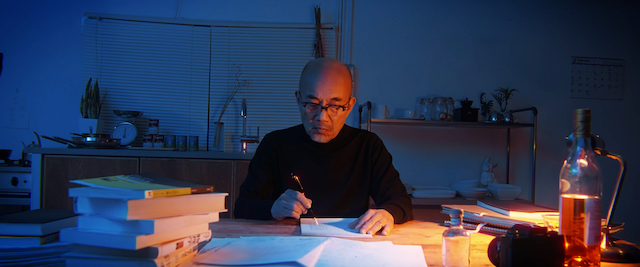

菅野「自分が思い描いていたものを形にできた」

――『DAUGHTER』の初監督はいかがでしたか?

菅野祐悟(以下、菅野):大人になった仲間達と学園祭をやっているような気分でした。泊り込みのポスプロは、まるで合宿のようでした。青春ですね。関わってくださったみんながすごく前向きに「いいものを作ろう」と言って頑張ってくれましたし、自分としても満足のいくものでした。僕も初監督だったので不安なことも多かったけれど、みんなが助けてくれたので、自分が思い描いていたものを形にできたと思っています。

――竹中直人さんの印象を教えてください。

菅野:竹中さんといえば、「みんなご存知、竹中直人さん」ですから。音楽家目線でいくと、マイクで竹中さんの声を拾った時にノリの良さを感じました。すごく声が通るんですよね。もちろん、演技も完璧にやってくれました。画面に竹中さんが出ているだけで画面がすごく締まって一つの作品になる。そういう意味ですごく助けられました。

――作曲家の菅野さんが、今回あえて映画の監督をやろうと思ったきっかけは?

菅野:映画は一つの芸術の究極形だし、エンタメの究極形だと思っています。音楽があり、ストーリーがあって、映画スターがいて、美術があって、衣装があって、録音があって、照明があって、脚本がある。現代のエンタメに必要な芸術が全て集まっていて、それを多くの人に、しかも大きなスクリーンで届けることができる。それは芸術家やクリエイターにとっての一つのロマンだと思っています。映画には人を魅了する神様なのか魔物なのかが宿っているような気がして。そんなものを自分で作ってみたいという思いがありました。

――監督と作曲の両方を担当することで、なにか感じたことはありますか?

菅野:普段は映画の作曲の部分だけをオーダーされて、担当していましたが、今回は自分が監督なので、音楽を自分にオーダーすることになりました。そのときに、とても音楽に助けてもらって、「音楽、大事だわ」と改めて思いました(笑)。映画音楽の大切さとか、音楽が映画を盛り上げるためにどれだけ必要なものかということを自分の中で再認識できたので、いい経験になりました。

――映画の中では、音楽を鳴らすレコードプレイヤーのようなものが登場しませんでしたよね。すごく気になったのですが、音楽を劇伴だけに留めた意図はあったのでしょうか?

菅野:あえて劇伴に徹したわけではありません。実は、美宙(関川ゆか)がルームシェアをしているシーンでは音楽をかけたいなと思っていたんです。今風の演出にしたかったので、役者さんに「Siri、音楽かけて」と言ってもらいました。そうしたら、そのスタジオ内にあった本物のSiriが反応してしまって、撮影がストップしてしまいました(笑)。だから、このアイデアは不採用になったんです。演出としては、オープニングのタイトルバックが出るところでキム・ソンジェさんの歌がかかって、そのままドライブのシーンにいくのだけれど、歌が車のカーラジオから流れ続けるようにしています。その時には音質をちょっとカーラジオ風に変化させて繋げてみました。ただ、僕も劇伴作曲家なので、どちらかというと劇伴でうまいこと心情を表現するのが得意なものですから、結果的にそこに徹したという部分もあるかもしれません。