『THE BATMAN-ザ・バットマン-』は何を描こうとしたのか? 90年代的思想などから考察

そんな90年代ロックスター風の悩めるブルース・ウェインは、治安の悪いゴッサム・シティで、バットマンとして顔を隠しながら自警活動をし、市民を脅かす悪党に私的な制裁を加えている。本編の描写を見ると、「復讐者」であると語り、悪漢を執拗に殴りつけることで、助けたはずの被害者をも怯えさせるなど、そのやり方には正義感というよりも、家族を犯罪者に殺害された私怨が強く反映されているように感じられる。

バットマンの自警活動は、もちろん非合法であり、警察組織からは白眼視されている。だが、正義感を持って職務を果たしていながら、警察内部の腐敗にうんざりしていた、『セルピコ』(1973年)を思わせるゴードン警部補にとっては、バットマンの孤独な取り組みに共感できる点があったようで、互いに情報を共有するなど、個人的な協力体制が描かれる。フィルム・ノワールの世界観同様に、ゴッサム・シティの悪は、街の至るところに広がっているのである。

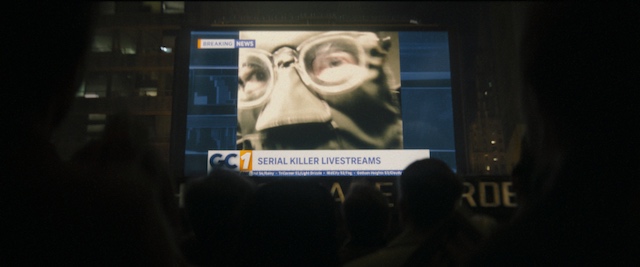

「サムシング・イン・ザ・ウェイ(何かが邪魔をしている)」という、ニルヴァーナの楽曲の歌詞が象徴するように、そんな街で悪と戦うブルース・ウェインの内面には、自分としても何か引っかかるものがあるようだ。そのもやもやが、リドラーの連続殺人を追う捜査のなかで、クリアになっていく。リドラーの殺人計画は、猟奇的で不気味なものではあるが、じつは彼なりの街に対する思想が背景にあったことが、次第に分かってくるのである。彼のターゲットとなるのは、市長や検事、警察のトップなど、正義を標榜している権力者であり、同時に裏で違法な行為や不道徳や行いをしている者ばかりだ。リドラーは街の支配者層の欺瞞を、殺人によって暴こうとしていのだ。それがついに、ブルースの境遇にかかわるところまで及んでくるのである。

街の犯罪者を警察が追う、ドキュメンタリーのTV番組がアメリカにもあるが、そこで往々にして映し出されるのは、貧困層や有色人種など、社会的には弱い立場にある犯罪者たちだ。もちろん、貧しさや差別に苦しむ境遇にある者だとはいえ、彼らは裁かれるべき存在であることは確かだ。その一方で、社会的な地位の高い人々のなかには、もっと狡猾に悪事を行い、不当な利益を得ながら、長年の間、問題視もされず、あるいは無視を決め込みながら、あまつさえ善人であるかのように振る舞って罪を逃れているのである。そのような犯罪は、“見えにくい”がゆえに、または社会的な力を行使することで野放しになっている場合が少なくない。

本作のバットマンは、まさに軽薄なTV番組のように、分かりやすい犯罪ばかりを叩き、大きな悪には見向きもしなかったのである。その姿勢は、ブルース・ウェインの私怨が影響していたことは間違いない。そして、彼が見過ごしていた巨悪の一部が自分自身にも関係している事実に気付き始めることになる。ブルースが巨額の富を持ち自警活動ができていたのは、彼自身がゴッサム・シティの悪に加担する存在であったがゆえなのだ。つまり、ブルース・ウェインも身勝手な正義を語る、リドラーの標的として相応しい“偽善者”だったということである。

バットマンの苦々しい真実は、ヴィランの一人である“ペンギン”(コリン・ファレル)を追うためだけに、バットモービルで公道を爆走し、無関係の人々にどれだけ被害を与えたのかを思い出すだけでも、納得できるのではないだろうか。少なくともその時点では、一般市民にとって、バットマンの方がリドラーよりも、むしろタチの悪い存在になっていたといえるかもしれない。

本作のバットマンは圧倒的な体術を持っていず、それほど強さを感じられないところにリアリティがあるが、リドラーの腕力や戦闘能力は、ほぼ無いに等しいといえる。それでいて、彼はなんとおそろしい敵だろうか。ついにバットマンと対峙することになったリドラーは、収監されてなお精神的な優位に立ち、欺瞞に満ちたバットマンよりも自分がダークヒーローとして上だということを誇示するのである。ここでは論理的な意味で、バットマンの敗北が描かれたといえるだろう。それは、いまの多様性が叫ばれる世の中で、これまでのアメリカで優位な存在だった裕福な白人を、ヒーローとして突きつめて描くことが難しくなっている事実をも照射しているといえよう。

しかし、リドラーがバットマンの欺瞞を暴いたとはいえ、リドラーの連続殺人が正当化されるわけでもないだろう。本作の最後の戦いにおいてバットマンは、リドラーの呼びかけに応じた悪漢が、やはり自分と同じように復讐心によって突き動かされていたことを知る。それは貧困のなかで育ったリドラー自身も同じだろう。つまり、リドラーもバットマンも、“自分のなかの正義”の原動力となっていたのは、自身に起きた悲劇への復讐にあったのだ。彼らは、もともとの立場だけが違うだけで、実際には鏡像的な関係にあったといえる。その事実に気づいたバットマンはここで、これまで自分の救済ばかりを追求してきた姿勢を捨て去り、目の前で災害に遭う他人を救済することに必死となる。

このバットマンの変化を見て、筆者は以前、探検家であり医師である関野吉晴という人物が、自身の人生が変わる体験について書いた文章を読んだことを思い出した。関野氏は、大学で法学や社会学を学んでいた時代に、“自分探し”のために様々な場所を旅して、秘境であるアマゾン流域の奥地に到達したという。そこで彼は、先住民とともに暮らした際に、世話を焼いてもらいながら、自分がしてあげられることがないことに気づいたと書いている。だが、そこに長く住んでいるうちに、先住民の子どもが、医療の充実した国であればすぐに治すことのできるような病気で亡くなっていることを知ったというのだ。彼は、日本に帰って医学部に入り直し、自分を助けてくれた人々を治すことができる医師になる道を選ぶこととなった。