『ポゼッションズ 血と砂の花嫁』が描く、家父長的な社会における女性の「所有」の問題

得体の知れない何かに取り憑かれたイザベル・アジャーニが狂乱の演技を魅せる1981年の映画『ポゼッション』がそうであったように、フランス・イスラエル合作の全6話からなるリミテッドシリーズ『ポゼッションズ 血と砂の花嫁』も「憑依」が主題であり、エピソードごとにジャンルが次々に変容していくような趣がある。

テルアビブで行われている結婚披露宴でウェディングケーキが運ばれてくる。新郎新婦がケーキ入刀の瞬間、突如、停電が起こり、会場は不気味な暗闇に包まれる。灯りが戻ると、イスラエル人の新郎エランが喉を切り裂かれて血まみれで横たわっている傍らで、フランス人の新婦ナタリー(ナディア・テレスキウィッツ)は血のついたナイフを手に持ったまま呆然と立ち尽くしている。参列者全員がその目撃者であり、すべては完全にこの若い女性が犯人であることを示している。

しかし、今すぐナイフを置けと周囲がたちまち騒然とする中、純白のウェディングドレスを真っ赤に染めた彼女は、床に倒れ込んだ夫を発見すると、「彼に何をしたの?」と必死に叫ぶ。ナタリーは取り調べでも、その夜の辛い出来事を何も覚えていないと主張する。

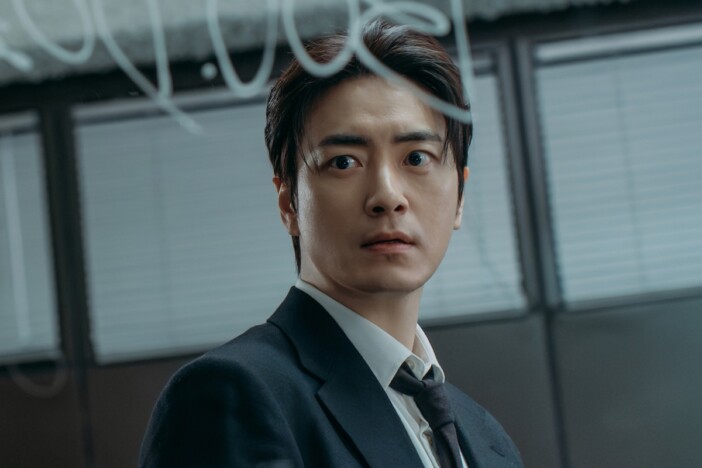

夫殺しの罪が問われる状況で、熱心な女性刑事エスティ(ノア・コーラー)は彼女の身体にある傷やアザから、夫からの性的暴行の被害の可能性を疑い始めるが、虐待のトラウマから彼女は感情を喪失しているのか、それとも周囲を欺いているのだろうか──『ポゼッションズ』第1話でミステリーはそのようにして幕開けする。同時に、彼女のもとに派遣されたフランス領事館の副領事カリム(レダ・カテブ)が無実を信じて調査に乗り出す。エスティとカリムがそれぞれ別個に事件を掘り下げるうちに、フランスで元カレが失踪した際に尋問を受けていたナタリーのミステリアスな過去、娘の結婚に大反対していたナタリーの母ロサ(ドミニク・ヴァラディ)が信仰する宗教の問題などが浮かび上がってくる。

イスラエル南部のユダヤ教徒とアラブ民族のコミュニティの境界となる砂漠の街ベエルシェバを舞台にした本作における「憑依」の特殊な点は、その現象が現地のフォークロア(古い慣習や風習)的な観点やユダヤ教の概念に基づいていることである。この企画は、イスラエルの共同脚本家シャハール・マーゲンによって、ユダヤ神話からインスピレーションを受けて着想された。傷ついた魂が、生きている個人の身体に宿り、憑いた者に異常な言動を行わせる精霊(悪魔)「ディブク」のバリエーションとして物語が構想されたのだ──本作のイスラエル版タイトルは『Dibukim』である。そこに、両親がイスラエル在住で、自身もベエルシェバで青春時代を過ごすなど、両国の文化に精通したフランスの共同脚本家ヴァレリー・ゼナッティが加わり、全体の物語が練り上げられた。

チュニジア南東端に位置するジェルバ島──古代ギリシアの叙事詩『オデュッセイア』でオデュッセウスが上陸し、蓮食い人たちの島であるとされ、ユダヤ人が2500年以上住んでいる場所と言われる──のユダヤ系コミュニティで生まれ育った母親ロサは、伝統的なユダヤ教を強く信奉し、反近代的な迷信に囚われた女性として登場する。彼女は、ナタリーがディブクの霊に取り憑かれたと考える。

さらに、第2話でロサは、ナタリーの指から外した婚約指輪を持ってエランの兄シャイのもとに赴く。ユダヤ教の習わしで、子を持たずに夫を亡くした妻は、彼の兄弟と結婚し子孫を残さなければならないという「レビラト婚」のために会いに行ったのだ。しかし、異性交遊や自由恋愛を認めないユダヤ教の超正統派に属するシャイは、弟の妻をめとることを望まない。拒否する場合、その義務から逃れるために「ハリザ」の儀式を行う必要がある。その儀式は、町の長老たちの前でシャイが弟の妻との結婚の放棄を宣言し、彼の靴をナタリーが脱がせた(「ハリザ」とは「取り除く」ことを意味する)後、唾を吐くというものである。その儀式が完了して初めて、未亡人は他の人とようやく結婚することができるのである。映画やドラマであまり描かれてこなかったユダヤ教の側面や他国の文化に触れられるのも本作の一興だが、このシリーズでは、保守性と現代性、ないしは非合理と合理の衝突する地域、宗教に基づく古い慣習が現代に及ぼす影響に焦点が当てられており、このような敬虔な信徒以外には馴染みが薄い独特の儀式や行動が、この町では積み重ねられていき、視聴者にとっては不穏さが一層増していくだろう。