宮台真司の『ジーマ・ブルー』評:『崩壊を加速させよ』で論じた奇蹟がそこにある

表出から表現への「転向」

といいつつ、もう一点。この短編映画を観れば直ちに、ジーマ・ロボットの進化には(ジーマの語りが真実だとすれば)ある時点で異質な要素が加わったことが分かる。ロボットは既に述べたように生存競争ならぬ「探求による自己進化」を遂げてきた。だが最後には「知ること」に「伝えること」が加わった。芸術家になるとはそういうことだったのか……。

ジーマはなぜ伝えたくなったのか? なぜラストパフォーマンスの直前に芸術記者クレアを呼んで、長い自己物語を聞かせたのか? ジーマの作品は、それまでは全体性の探求の「記録」としてあった。原作では大した作品ではなかったとのクレアの評価も語られる。だが最後、探求の不可能性が示す寓意を「分かる人=クレア」を選んで示したくなった。

芸術家になったジーマの欲動は一貫して、伝えることよりも、体験して記録することに向けられていた。たまたまそれが「芸術界隈」の人気を博しただけだ。その意味で彼の欲動は表現よりも表出に向いていた。ところが最後の最後「不可能性の思い」を言葉で伝えたくなった。正確に言えば、言葉で文脈を補って僅かな者にだけアレゴリーを体験させようとした。

ショーン・ペン監督『イントゥ・ザ・ワイルド』(2007年)に似る。大学を首席で卒業した主人公クリスは、社会の中で損得だけに拘泥する両親が嫌で、身分証を捨ててアラスカを探検する。様々な出会いを全て振り切り、廃バスで一人、探検の記録をつけて暮らすが、毒草を誤食して死ぬ直前、体験を誰かと分かち合うべきだったと涙ながらに書き込む。

映画は正確な実話だが、思えば、進化生物学の洞察では「好奇心」は共同性の産物で、仲間の生存のためには、知ることに開かれる構えが遺伝子に実装された。伝えるために知るということだ。主人公クリスは、知りたいのは伝えたかったからで、誰かに真実を話したかったから探検を重ねてきたのだと気付く。この実話はジーマの「転向」を髣髴させる。

崩壊と死が愛を連鎖させる

「何かが違う」と探求を続けるジーマはいわば好奇心の塊だ。好奇心とは元々仲間を守るために世界に開かれる構えのこと。開かれが仲間に福音をもたらし、それゆえ開かれた存在に福音がもたらされる、愛と好奇心の相補性。だがそれがジーマ・ロボットにあったはずはない、彼の好奇心はプログラムだーーだがドラマツルギーはそうはなっていない。

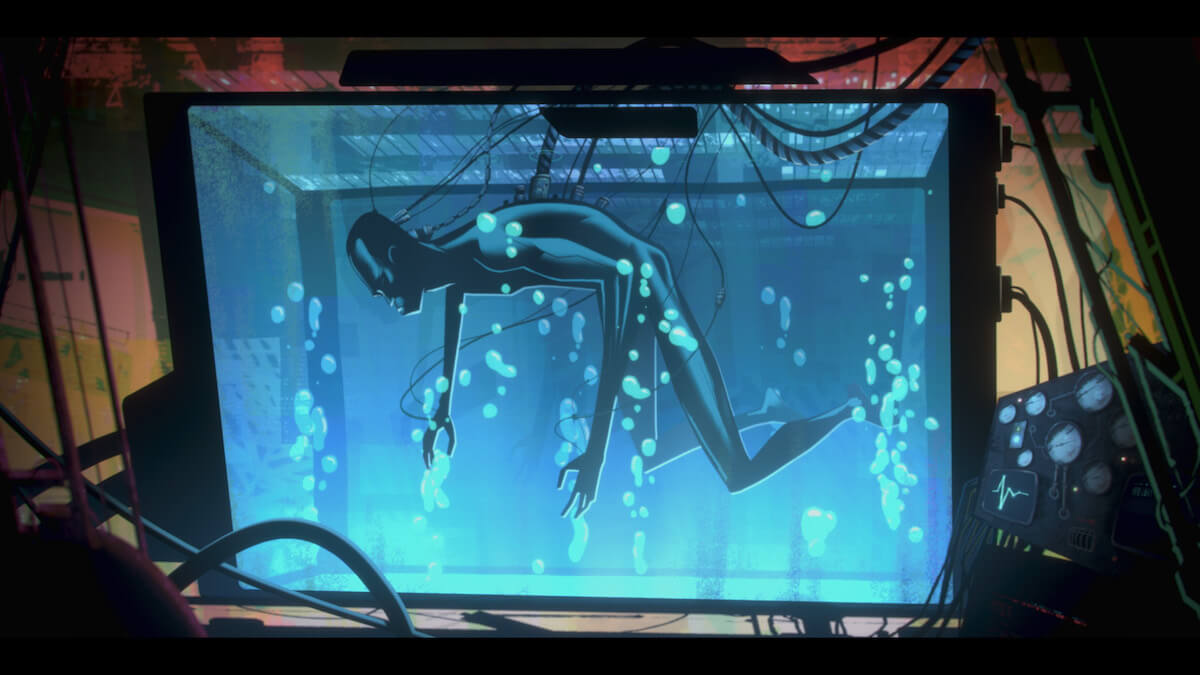

映画では、このプール掃除ロボットを、製作者の若い女が愛していたことが語られる。これは原作にない設定だ(原作では男。特に愛はない)。ロボットが製作者の愛に応える形で成長したかのように、映画は僕らに感じさせる。この重大な設定変更で僕らは、ロボットが愛されたがゆえに愛する能力を持ったのだと、おぼろげに理解する。意識的な設定変更だ。

その能力が最後に開花した。否、もしかすると彼の好奇心に基づく探求と記録は初めから、製作者からの愛に応えるための、製作者への愛に基づく〈贈与〉だったのかも知れない。ラスト近くでジーマがクレアに自らの来歴を語る時、その長い来歴が全て無償の奉仕だったことを、僕らは映像を通じて知らされる。だからその語りには愛への応答を感じる。

そこに僕らは、愛の感染=情念の連鎖を見出すだろう。聖書学では、神の愛をイエスに媒介し、イエスの愛を人々に媒介するのが、聖霊というエーテル的存在である。だからいつしか人々は聖霊をキューピットとして表象するようになった。音が同じでも聖霊は精霊ではない。聖霊という概念には、感染=情念の連鎖を、もたらす愛の神秘への、畏怖が含まれるのだ。

若い女性製作者が死に、その愛がジーマ・ロボットに連鎖し、彼の最後の営みに結実した。ジーマ・ロボットが崩壊し(死に)、その愛が女性記者クレアに連鎖し、彼女の最後の営みに結実した(原作では小説『ジーマ・ブルー』は彼女による実録)。ロボットが伝承する「死による愛の連鎖」は水崎淳平監督の短編アニメ『陽だまりの詩』(2004年)を想起させる。乙一原作の『陽だまりの詩』は、詩をウタではなくシと読ませることで、死を掛けている。