宮崎吾朗の監督デビュー作 『ゲド戦記』は父・宮崎駿への挑戦だったのか

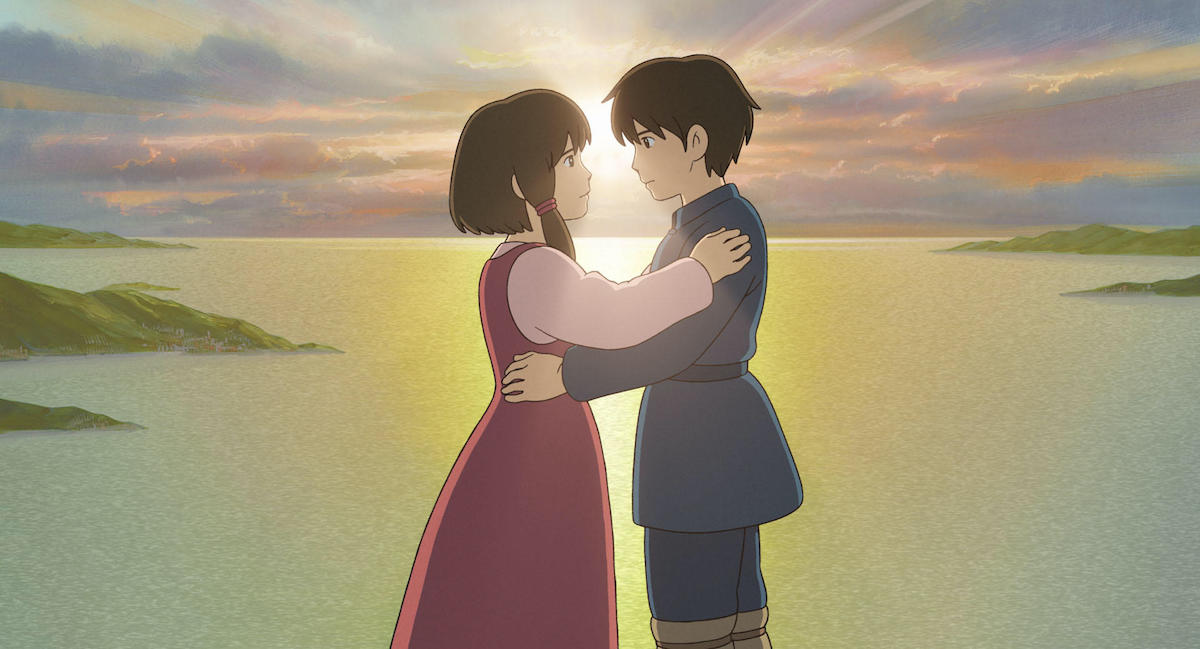

アニメ映画『ゲド戦記』は、スタジオジブリ制作の14本目の劇場用作品で、2004年に全国公開された。原作はアーシュラ・K・ル=グウィンが書いた同名小説だが、宮崎駿が1983年に発表した絵物語『シュナの旅』(徳間書店刊)の要素も含まれるため、映画のエンドロールには原作『ゲド戦記』、原案『シュナの旅』という具合に、本作のベースになった物語が2作並んでクレジットされている。

宮崎駿の息子・宮崎吾朗は建設コンサルタントの仕事に就く会社員だったが、三鷹にジブリ美術館が建てられる際に鈴木敏夫プロデューサーから協力を頼まれ、その流れでジブリに入り、やがて『ゲド戦記』の監督に就任することとなる。小説『ゲド戦記』の映画化を巡る会議の中で、宮崎吾朗が何枚かのイメージボードを提出したことに目をとめた鈴木敏夫が、監督をやってみる気はあるかと訊ねたことから決まった人事だが、父親の宮崎駿は「監督は半端な仕事ではない。お前にその覚悟があるのか」と猛反対をした。

父から何度かの映画制作に対する覚悟を問われた宮崎吾朗は、「これ1回限り」という姿勢で監督業に取り組む。アニメ制作の現場に触れたことがない人物が、いきなり長編映画の監督を務めることに対して、周囲からは「素人がアニメの絵コンテを切れるのか」という、冷ややかな視線もあったという。

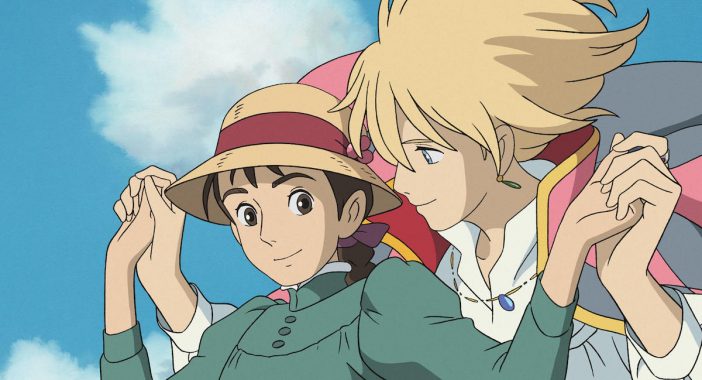

かくして2006年7月に映画は封切られ、もともとジブリブランドが持つ動員力や、宮崎駿の実子の初監督作という宣伝も後押しとなり、『ゲド戦記』は興行収入76億円強の好成績を上げた。ジブリ映画の前作『ハウルの動く城』(2004年)の興収196億にこそ遠く及ばないが、前々作『猫の恩返し』(2002年)の興収64億をクリアする健闘ぶりだった。このヒットには、主人公アレン役に起用された岡田准一のネームバリューも大きく貢献しただろう。

父を殺して放浪の旅に出ているアレンは、どこか影があり、覇気のない表情をした少年だが、岡田は途切れ途切れに低い声でボソボソ喋る芝居で役にアプローチにしている。ところが悪役の魔法使いクモに幽閉されたアレンのもとに、ヒロインのテルーが救出にやってくる物語後半から、岡田の声は一転してヒーローらしい活力と張りのある演技に変わっているのが分かる。やや単調に感じられる前半の台詞まわしは、声優業に不慣れゆえのものと間違いそうだが、クモと対決する後半の力強い演技は前半とのコントラストを生んでおり、岡田がキャラクターの変化に対して演出に応えた芝居をしていたことに気付くはずだ。賢人ハイタカ役で、しわがれ声の中に風格と貫禄を感じさせる菅原文太や、ハイタカの旧友にしてテルーの育て親のテナーを演じた風吹ジュンも、なかなかの好演。

熟練のアニメーターが多く参加しているだけあって、映画冒頭の船をめがけて急降下してくる竜のカットや、ホート・タウンの建物外観のカラフルな色使い、アレンがテルーの家で過ごす中盤の穏やかな日常描写と自然風景など、作画面、美術面では見どころが多い。