田中泯だからこそ到達できた次元 舞台『村のドン・キホーテ』で客席まで伝播した“オドリ”

あなたは「田中泯」という存在を知っているだろうか? ここ最近だと、是枝裕和監督が手がけた米津玄師の「カナリヤ」のMVや、大作映画『アルキメデスの大戦』(2019年)では平山忠道という重要人物を演じ、連ドラ『僕らは奇跡でできている』(2018年/カンテレ・フジテレビ系)にて高橋一生扮する主人公の祖父役を好演していたことも記憶に新しい。おそらく誰もが、その姿を一度は目にしたことがあるだろう。

そんな彼による舞台「田中泯 『村のドン・キホーテ』」が、12月4日から6日まで東京芸術劇場・プレイハウスにて上演された。これは当劇場が主催する「芸劇dance」の公演のひとつ。つまりは、“ダンス公演”である。

冒頭に記したとおり数多くの映像作品に出演しているため、田中泯のことを「俳優」だと認識している方が多いのではないかと思うが、これは誤りである。彼の表現活動のはじまりはダンス。しかし、「ダンサー」というのも正確ではないように私は思ってしまう。なぜ、「田中泯」とカギカッコでくくったかというと、彼の存在そのものが、もはや芸術のいちジャンルにすら思えるからだ。かつて寺山修司が、「ぼくの職業は寺山修司です」と語っていたように。

「オドリ」というものに魅了されてやまない筆者にとって、「田中泯」という存在はあまりにも偉大だ。ここでは敬意を表して“泯さん”と表記したい。

先に述べたように、「俳優」としての泯さんの顔は広く知られている。しかし、映画初出演は、2002年公開の『たそがれ清兵衛』でのこと。当時の泯さんは57才。かなり遅めの俳優デビューである。それまでのメインの活動フィールドが、ダンスという身体表現の領域だったのだ。つまり今回の『村のドン・キホーテ』こそが、より本来の泯さんの姿を知ることができるものなのである。

さて、『ドン・キホーテ』といえば、言わずと知れた古典小説。これを下敷きとした映画や舞台作品などは古今東西に存在するが、本作『村のドン・キホーテ』は、「やはり」というべきか、多くの演劇や、誰もが思い浮かべるであろうダンス公演とは趣を異にするものだった。会話を生み出すような“セリフ”というものは存在せず、かといって、“キレのあるダンス”が見られるわけでもない(もちろん、この“キレ”というものの捉え方は人それぞれだ)。そこにあるのは、泯さんをはじめとする演者たちの“身体”だけだ。

いや、“身体だけ”というと、やや語弊がある。泯さんは空間演出も務め、大きな花輪や棺桶といった美術があり、舞台が回転する仕掛けも施されていた。しかしそれらはあくまでも、演者たちの身体をより際立たせるセットでしかないように思えた。重要なのは、その“場”、その“空間”において、彼らの身体がどのような状態にあるのかを私たちが見つめているという状況(環境)である。演者たちの身体からは、並々ならぬエネルギーが放出され、その空気が劇場全体を満たしているのをたしかに感じた。

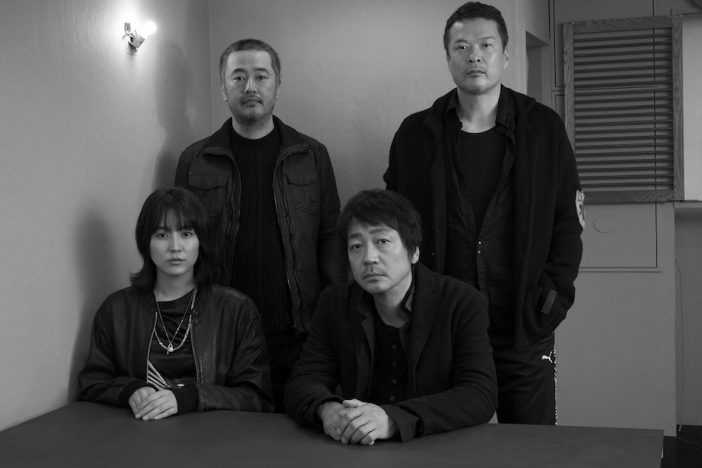

冒頭、ドン・キホーテを演じる泯さんは、ふたりの演者(續木淳平、手打隆盛)が扮する一頭の馬に乗って登場。その後、彼は自らの足で立つのだが、全身がふるふると細かくふるえ、息も絶え絶えなように見える。いや、見えたのではなく、そう感じた。これは個人の感覚の問題ではなく、彼のその細かくふるえる“オドリ”が、熱量(=生命力)として、客席にまで伝播してきたのだ。それを筆者の身体は知覚したのである。実際、うまく呼吸ができなくなった。これをどんな言葉で表現しようとも、どれもが陳腐になってしまいそうで歯がゆい。ただいえるのは、「田中泯」という人間の身体が発する情報が、筆者にも身体感覚をともなって現れたのだということである。つまりこうして、ひとつの舞台作品を通して、ともに踊っていたような気がするのだ。本公演は2時間の上演時間に、20分もの休憩時間がはさまれた。おそらく演出の都合上ではあるが(換気の問題かもしれない)、正直なところ、休憩なしでは身がもたなかったと思う。いうまでもなく、観客であるこちらの身がである。