大森南朋、長澤まさみが“生きる価値”を訴える 『神の子』が舞台化した、街中から聞こえてくる叫び

気がつけばこの一年も終わりに向かい、足取りの軽い者、肩を寄せ合う恋人たち、顔に疲労感の滲む者、笑顔で手を取り合う家族……街をゆく人々はさまざまだ。こんな季節に、いや、こんな季節だからこそ、“私たちに生きる価値はあるのか?”と、そう問いかける舞台『神の子』が下北沢・本多劇場にて幕を開けた。

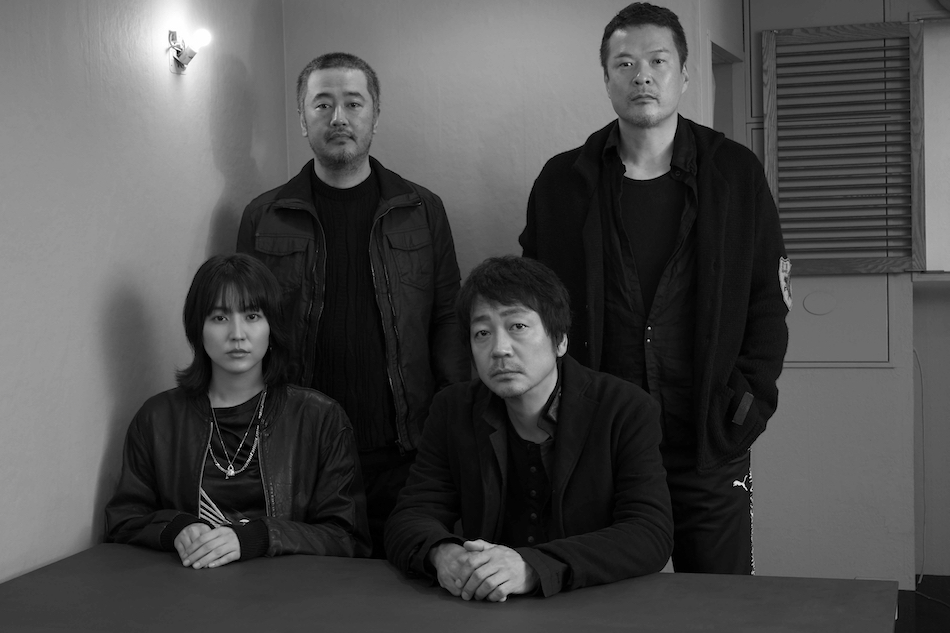

本作は、田中哲司、大森南朋、赤堀雅秋の3人からなるユニットによって立ち上げられた演劇作品。物語の舞台となるのは、いつも私たちの身近にある街中の、ごくありきたりな場所である。そこで私たちは、ささいな、そして同時に重大な何かを、うっかり見過ごしてもいるかもしれない。本作はそんな街中のあちこちから聞こえてくる“叫び”を、演劇のかたちで昇華させている。

池田(大森)、五十嵐(田中)、土井(でんでん)の3人は、工事現場の警備員だ。彼らは休日にパチンコに通うのが唯一の楽しみで、スナックで酒を飲み、借金はかさむいっぽうで、煙草を吸うかどうかに葛藤している。そんなある日、池田の前に田畑(長澤まさみ)と斎藤(石橋静河)というふたりの女性が現れ、単調だった日常は少しずつ変容していく……。

主演の大森が見せる佇まいには、終始孤独感が漂っている。彼が演じる警備員の池田は街に同化し、ほとんどの人間から気にもとめられず、酔っぱらいのニート男(赤堀)に「道をふさぐ権利が(お前に)あるのか?」と因縁をつけられても、彼はマニュアル通りの応対しかできない。彼は理不尽な扱いにも“いち人間”としてではなく、あくまで仕事中の警備員として対応しなければならないのだ。こういった光景は日常に氾濫している。あらゆるハラスメント問題が騒がれる昨今、それこそ工事現場もそうだが、コンビニやスーパーなどでも多いのではないか。

ニート男の声が次第に怒声へと変わっていくにつれて、池田のことが不憫に思えて仕方がなく、彼の中に生まれているのであろう心の声を代弁し、思わず客席から怒鳴り返してやりたくなる。「(お前に)そんなことを主張する権利があるのか?」と。この感覚を持ったのは私だけではないだろう。これはこの出来事が、パッケージングされた映像ではなく、実際に“いま”目の前で起こっているからで、観客の感情を喚起させるからだ。そしてそれは私(そして、恐らく多くの方)が、似たような事態に直面したことがあるから。だが、どちらの言い分も分かるような気もする。この舞台では、こんな事象が現在進行形で発生し、観客の前に差し出されることになる。私たちは次々に「理不尽」を目撃し、体感していくことになるのだ。

本作で大森は“受け”の演技に徹している。彼のガタイの良さも、ふだん映像で見せる存在感も本作では希薄で、つねに愛想笑いを浮かべているだけだ。物語は群像劇とあって多くの人物が登場するが、ドラマは送り手だけでなく、受け手がいないと次なる展開に進めない。同僚を演じる田中、でんでんはもちろんのこと、ほか多くの登場人物のアクションに対するリアクションを、大森は一手に引き受けている。彼が主役として引っ張っているというよりは、みなに押し上げられているような印象だ。ここで感じるのは、他者の存在なしに、自己という存在はないのだろうということである。そしてこの池田は、他者の存在があるからこそ、孤独というものを感じるのだろう。本作ではその事実がより際立ち、大森はそれを体現している。