『この世界の片隅に』が2年連続地上波放送される意義 2020年に通じる視点と問題意識を探る

「すみれ、はこべら、すぎな、たんぽぽ、カタバミ、鰯の干物、卯の花、馬鈴薯、お芋、小麦粉、梅干しの種」

これは春の七草ではなく、戦時中に食卓に供されたものだ。8月9日にNHK総合で放送される『この世界の片隅に』は、2020年現在、この上なく切実に響く作品だ。『この世界の片隅に』を観ると、すさまじい物語の引力に胸をわしづかみにされた気分になる。そう感じる理由は、本作が戦時下の広島・呉に暮らす主人公の日常を描ききった点にあるが、そこには現代に通じる視点と問題意識が潜んでいる。

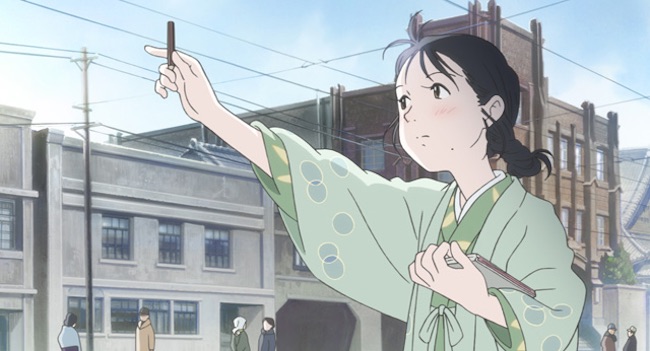

18歳で北條家に嫁いできた主人公のすず(CV.のん)は、困窮する食糧事情や悪化する戦況のもと、みずみずしい感性で、日々懸命に、と言っても一見すると深刻なそぶりは見せずに、夫の周作(CV.細谷佳正)や家族と生き抜いていく。すずたちの暮らしには、常に戦争の影が差している。生きることは乏しい配給で空腹をしのぐことであり、日増しに数を増す敵の空襲を避けることであり、いつ終わるとも知れない戦争の恐怖にユーモアと想像力で立ち向かう様子が劇中で映し出される。

2016年の公開以来、全世界で反響を呼び、未公開シーンを加えた『この世界の(さらにいくつかの)片隅に』も合わせると3年以上にわたり上映を続けている本作は、戦争を経験していない多くの人々を惹きつけた。その最大の要因は圧倒的なディテールにある。綿密な時代考証と現地取材を重ね、日常の動作を省略せずに丁寧に描くことで、すずの生きる世界が私たちの日常と地続きであることを肌感覚で伝えた。

『この世界の片隅に』で日常と対置されるのが戦争だ。言うまでもなく、戦争は人命を奪い、文明を破壊する暴力の極致である。戦争を断罪する作品はこれまでに多く作られており、本作もその系譜上にある。力の論理、人間の業そのもののような戦争を、一人の女性の視点を借りて淡々と描写することで、かえって戦争の持つむき出しの暴力性が迫ってくる。

象徴的なのが、小学校の同級生である水原(CV.小野大輔)との再会場面。水原は、人妻になったすずを見て「たまげるくらい普通じゃのう」と驚く。海軍で死と隣り合わせの生活をしている水原の方がむしろ「異常」なのだが、それが当たり前になってしまう倒錯ぶりと、戦争が人間らしい感情を麻痺させることを示唆していた。

戦争の暴力性を伝えるために徹底して「普通」を描くという、ある意味で使い古されたアンチテーゼがここまで多くの人に支持された背景には、「残酷で優しい世界」という概念が共有されていることも大きいだろう。『この世界の片隅に』に悪人は出てこない。序盤ですずをさらう化け物や憲兵は、憎まれ役であるが、どこか間抜けな存在として描かれる。