坂本美雨が『国宝』主題歌に込めた願い 「選ばれてしまった人っている」――坂本龍一、表現への意識、ガザへの祈りを語る

新作EP『Resonant Tales』で捧げたガザへの祈り

――そう考えると、非常に共通点が多いですね。あらためて『国宝』ならびに「Luminance」は、坂本さんにとってどんな作品になりましたか?

坂本:私は制作の終盤に参加した人間ですけど、それでも『国宝』に関わったみんなが命をかけた作品だと全身で感じました。原作の吉田修一さんは、3年間、歌舞伎の黒衣(くろご)をまとい、リサーチされていたそうなんです。途方もない時間と集中力、そしてお金や労力をかけることは大きなリスクだったと思います。そういう命がけの作品に、たくさんの人の心が動いた。「ちゃんとやれば伝わる」と実感しにくいご時世だけど、大きな成功事例を見せていただけて、私自身も希望が持てました。

――『国宝』は親子関係も大きなポイントですけど、それ以上に核となっているのは“芸”を追求する姿。雲を掴むような表現の世界を描くことって、表現者の内側の部分にあって。そこに多くの方々が魅了されたのはとても素敵ですよね。

坂本:そうなんですよね。「そこが伝わるんだ」というのは、ビックリしたところでもあります。私自身、歌舞伎のことはあまり詳しくないですけど、小さい頃から身体表現が大好きで。ダンスを見ていても「セリフがないのに、なぜ伝わるのか?」と、幼いながらにずっと不思議だったんですよね。今回スクリーンを通してでも、それが伝わるんだなって感じました。歌も身体表現なので、ますます磨いていきたいし、目の前の人に歌うことをより一層大事にしていきたいです。表現というのは「命を感じ合う」、それに尽きると思いました。

――12月10日には、デジタルEP『Resonant Tales』がリリースされました。坂本さんが積極的に人道支援を続けているパレスチナ自治区ガザの人々に祈りを捧げた1枚と聞いています。

坂本:はい。2年前から新しいアルバムの制作を進めていたなかで、原さん(今作の作曲・編曲・プロデュースを担当)と一緒に作った楽曲もいくつか生まれました。特に、今回のEPに収録した3曲は、原さんとパレスチナのことを考えながら作った曲なんです。私と同じく、原さんもイスラエルによるパレスチナの侵攻が始まってから、すぐに危機感を持って自分なりの発信を始めたひとり。現地の人とこまめにやり取りをしたり、定期的に寄付をされたりしていて。今の悲惨な状況に心を痛めていらっしゃる方だからこそ、音楽家がどんな表現をするべきかを、彼自身とても悩んできたと思います。

アルバム制作のため、京都にある彼のスタジオに3日間通って作ったのが「Fog」と「Sanbika」。もう1曲「If I must die」は、イスラエルの空爆で殺害されたガザの大学教授で詩人のリフアト・アルアライールさんの詩に、原さんがメロディをつけてくださりました。リフアトさんは、パレスチナの書き手を支援する「We Are Not Numbers」(私たちは数ではない)というグループを率いていた方で、彼の詩は70以上の言語に翻訳されて世界に広まっている。「この詩が希望となるように」という願いが込められたリフアトさんの詩を、私は毎日のように読んでいて「日本で自分ができることをやらねば」と思いました。

――それでリフアトさんの詩を曲にして、多くの人に広めようと思われたんですね。

坂本:この曲を「チャリティーとして出すのはどうか」など、いろんな方法を思案した結果、今回はガザに対する3曲をパッケージして原さんとの共作の1枚にしようと考えました。

「アーティストは誰よりも率先して頑張らなくちゃいけない」

――新曲「Fog」はパレスチナの悲惨な状況に巻き込まれた方々の情景が、鮮明に描かれています。

坂本:「Fog」は全体的に沈んだ曲ですし、詞のなかに希望があるわけではない。私自身はそういった歌詞を書いてこなかったけれど、この世界で虐殺が起こっていて、2年間も止められずにいる。そんな悲惨なことが起こっているなかで、すぐに答えが見つかったり、前向きになれたりするはずもない。1曲ぐらいは「アーティストとして何を歌えばいいのか」と、迷っている渦中の曲があっても「それも正直なひとつの形じゃないかな」と思って書きました。

また、「Fog」は被害にあった一人ひとりのことを思い浮かべながら書いていて。本当にみんなが酷い殺され方をしたわけですけれども、そのなかでも最近映画(『ヒンド・ラジャブの声』)にもなった、6歳のヒンドちゃんという女の子がいて。彼女は親戚と一緒に車のなかに閉じ込められて、車中で親戚5人が殺されて、ひとりだけ生き残ってパレスチナ赤新月社の職員に電話をかけたんです。「すごく怖い、早く助けに来て」と必死にSOSを出していたところ、途中で電話が切れた。すぐに救急隊が現場に駆けつけたら、乗っていた車には355発もの銃弾が撃ち込まれていて、彼女は亡くなっていたんです。

――あまりに残酷だし、あまりに無惨ですね。

坂本:絶対に忘れてはいけない残酷さです。ヒンドちゃんのやり取りは通話記録にも残っていたから、特に語り継がれるかもしれないけど、彼女以外にも一人ひとりの死が私のなかでは強烈に残っています。SNSでフォローしていたジャーナリストたちも多くいましたが、その方々も殺害されてしまい、ずっと会えていなかったお母さんの嘆きも耳にしました。そういうことって、普段のニュースでは流れないと思いますけど、パレスチナのジャーナリストはSNSという“情報の武器”を使って「この現状を伝えなくていけない」と、決死の思いで届けようとして。誰だって自分の死も、家族の死も、携帯に映して配信なんてしたくないに決まっているけれど、それでも「この状況を世のなかに知ってほしい」という一心で伝えてくれているんです。それをちゃんと受け取って、私も自分のできる範囲で、この現実を知らせなくてはいけない。やはり自分は音楽家だから「歌で伝えるべきだな」と思って、そういったことも歌詞にしました。

――この状況を伝えようと動いていたジャーナリストは、現在までに200名近くも殺害されているんですよね。

坂本:ジャーナリストの方たちは、携帯を含めてすべてトラッキングされていたので、いつでも殺される可能性があったし、脅迫もされていた。遺書の代わりに「もしあなたがこれを見ていたら、私はこの世にいません」という動画を残して、最期までジャーナリストの使命を全うされました。しかも、まだ20代前半の青年男女ですよ。それを「ショッキングな映像だから流せないな」と言ってる場合ではないというか。もちろん配慮は必要だし、私も何を発信するかは毎日悩みながらですけど、でも受け取ったからには無視はできないです。

――パレスチナのことを、我々は遠い土地の出来事として捉えていけないですよね。もちろん、今の状況をどうにか変えなければいけないのは大前提として、人間が争うその果てには、最悪なことが起こると知っておく必要がある。

坂本:そうなんですよ。「今この状況を許すことは、全部返ってくる」と思うんです。「Fog」で「自分の信じてきたことが揺らぐようだ」ということを書いたんですけど、私のなかで「人間は良い方向に向かうのではないか」と漠然と信じていたことが崩れてしまった。でも、崩れたままでは生きていけないし、自分の子供もいるから“望みを捨てない”ための活動もやっていかなければいけない。すごく難しいけれど、アーティストは誰よりも率先して頑張らなくちゃいけない、と私は思います。だからこそ、この作品をきっかけに「何が起きているのだろう」と調べて知ってほしいです。決して他人事ではないから。

――まもなく2025年が終わりますけど、来年はどんな1年にしたいですか?

坂本:来年は、尊敬するミュージシャンの方々と一緒に作ったアルバムをリリースします。2月7日に原さんとのコンサートもあるので、ぜひお越しいただけたら嬉しいです。あとは、娘が10代になってますます繊細な時期に入るので、多くの時間を一緒に過ごしたいですし、私がモノ作りをしてる姿をちゃんと子供に見せたいですね。

映画『国宝』原摩利彦 feat. 井口理「Luminance」バイラル急上昇 主題歌にとどまらない静かで力強いバラード

Spotifyの「Daily Viral Songs(Japan)」6月25日付より2位に初登場した楽曲、「Luminance」…

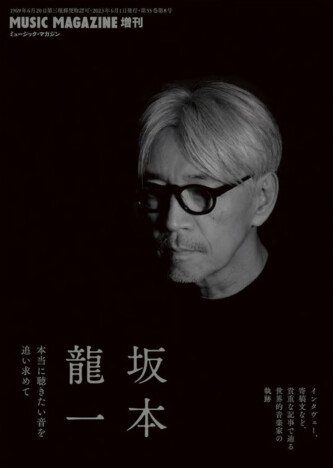

坂本龍一との別れから一年に寄せて 日常に根付いていた“世界のサカモト”の音楽

坂本龍一が2023年3月28日に逝去してから一年が経つ。なぜ彼は“世界のサカモト”と呼ばれるようになったのか。突然の別れから一年…