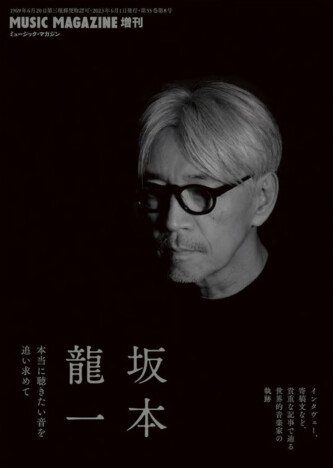

坂本美雨が『国宝』主題歌に込めた願い 「選ばれてしまった人っている」――坂本龍一、表現への意識、ガザへの祈りを語る

空前の大ヒットを記録し、2025年を象徴する作品となった映画『国宝』。その主題歌としてエンドロールを飾る美しいバラード「Luminance」は、アーティストの坂本美雨が作詞を務めている。坂本は、約3時間にも及ぶ重厚な作品から何を感じ、どんな願いを歌詞に込めたのか。リアルサウンドでは、インタビューを通じて制作の背景に迫った。「他人事に思えなかった」と語るほどシンパシーを覚えた主人公への想いや“表現”への意識、さらに音楽との出会いから両親とのエピソード、新作EP『Resonant Tales』に至るまで、幅広いテーマで話を聞くことができた。(編集部)

「喜久雄は私の父の姿とも重なったんです」

――映画『国宝』は、邦画実写映画における興行収入歴代1位を獲得し、大きな話題となりました。今回は、坂本さんが作詞を担当した本作の主題歌「Luminance」に焦点を当ててお話を伺いたいと思っています。『第67回 輝く!日本レコード大賞』(TBS系)特別賞にも選ばれましたね。

坂本美雨(以下、坂本):劇伴と「Luminance」の作曲をした原(摩利彦)さんは、本当に頑張って音楽と向き合っていましたし、李相日監督は音楽に関してもすごく丁寧に向き合われる方で。原さんの自宅兼スタジオに李監督が来て、ふたりきりでずっと作業されたそうなんです。その話を聞いていたから「あぁ、よかったな」と思って、私も嬉しいです。

――詞は、どんな思いを込めて書かれたのでしょうか?

坂本:映画が完成する少し前に、原さんから電話がかかってきて「主題歌の歌詞を書いてくれませんか?」というお話を受けたのが始まりでした。李監督は「主題歌が映画と地続きであるようにしたい」と仰っていたので、重要な物語の一部としてどんな歌詞を書くべきかを考えたときに、私は主人公の喜久雄(吉沢亮)に“幸せなところ”にたどり着いて欲しい、と思ったんですよね。立花喜久雄はずっと自分の居場所を探してきた人だし、いろんな人間関係を犠牲にしてきた人。だからこそ、最後に芸術の神様なのか、お母さんのような存在なのかは分からないですけど、そういったところにたどり着いて、安らぎを感じてほしかった。そんな思いで歌詞を書いて、いざ映画館で『国宝』を観たときに「あぁ、曲で喜久雄を包めたのかもしれない」と思えました。

――映画のラストに「Luminance」が流れたとき、喜久雄が見たかった景色、行きたかった境地にたどり着いたんだなと思いました。

坂本:そう言っていただけて、嬉しいです。何よりこの曲はメロディが難しいというか、普通の歌メロとは違うんですよ。それを、井口理さん(King Gnu)が見事に昇華されていて。声の独特な震えとか、井口さんらしい歌唱法がこの曲と見事にマッチしていましたね。

――ラジオ番組『坂本美雨のディア・フレンズ』(TOKYO FM)のゲストに李監督が登場した際、坂本さんは「喜久雄のことが他人事に思えなかった」と話していましたね。

坂本:ええ、喜久雄は私の父(編集部注:音楽家の坂本龍一)の姿とも重なったんですよね。

――お父様の姿と重なったというのは?

坂本:喜久雄にしか見えない“行きたい場所”や“見たい風景”、喜久雄にしか聴こえない“聴きたい音”というのがあっただろうし、彼はそれを追い求めていた。ちょうど、父のドキュメンタリー映画(『Ryuichi Sakamoto: Diaries』)も今公開されていますが、日記に「雲の動きは音のない音楽のようだ。」という言葉を残していたように、そういう存在しないモノが父にもハッキリと見えていたと思うんです。それは喜久雄も一緒だと思うから、見つけて安心していたらいいなって。

――喜久雄の人生についてどう思いますか?

坂本:酷な人生ですよね。でも仕方がないというか、選ばれてしまった人っているよなって。その道を行くしかない人というのはいるな、と思います。

――喜久雄は同い年の大垣俊介(横浜流星)と一緒に、幼い頃から歌舞伎を学んできましたが、ふたりの境遇は全く違うんですよね。俊介のように生まれたときから「家柄のため」という大義名分があったわけでも、昔から歌舞伎が好きだったわけでもない。だけど、気づけば歌舞伎の道しか喜久雄にはなかった。

坂本:才能ってそういうことですよね。才能に恵まれてしまったがゆえに、その道を行くしかないという……稀にそういう方はいるんですよ。そういう人が純粋さ故に人に迷惑を掛けたり、社会でうまくやれなかったりして。でも、そうやって選ばれた人間こそが多くの人を幸せにできる。幸せにするモノを作り出せる人だから、仕方がないなって思いますね。

『国宝』登場人物へのシンパシー

――ちなみに、坂本さんが音楽に目覚めたのは?

坂本:小さい頃から音楽は大好きでしたけど、自分が表に立って歌うとは考えていなくて。音楽は厳しい世界ですし、親にも「音楽家になる」とは恥ずかしくて言えなかったです。でも、16歳のときに「Sister M」名義で歌手デビューをする機会があって。

――お父様の「The Other Side of Love」(1997年)に客演として参加し、いきなり70万枚を超えるヒットとなりましたね。

坂本:当初は、自分の名前を出さずに1回だけの予定でしたけれど、レコーディングブースに入って、歌った瞬間に音楽と溶け合ってひとつになった感覚を覚えたんです。その快感が忘れられなくて「私は歌手になりたい」と初めて言いました。

――振り返ると、4歳ぐらいから学校の授業でも「音楽家になる」と公言されていたそうですけど、それは歌手のことではなかった?

坂本:レコーディングエンジニアやスタジオミュージシャンとか、表に出なくても音楽に関われる仕事がいっぱいあることは知っていたので、そういう意味での「音楽家」でしたね。あとは、CDジャケットのデザイナーにも興味があったので、そっちの道に進むと思っていました。

――幼少期の話から繋げると、坂本さんの著書『ただ、一緒に生きている』(光文社)を拝読したら、子供時代はお父様の前でピアノを弾くのがすごく恐ろしいことだったそうで。

坂本:怖かったですね。小さい頃は「この子はピアノの練習をしていない」と思われるのが恥ずかしかったし、上手く弾けなかったら怖くて。いつもビクビクしてました(笑)。

――「歌手になりたい」と言ったとき、ご両親の反応はどうでした?

坂本:難色を示してましたね。特に、母(編集部注:ミュージシャンの矢野顕子)は反対してました。

――それは「音楽の道は厳しいぞ」という意味で?

坂本:それもありますし、そもそも自分の娘とか関係なく、父も母も目の前の人に音楽の才能があるかどうかを一瞬で見抜ける人たちですから。自分に音楽の才能があるとは思っていなかったし、思われていないのも分かっていたから(笑)。その上で「やりたい」と言うのは、とても勇気が必要でした。

――難色を示されることは分かっていたけど、それでも自分の気持ちを伝えたかったと。デビュー時のポスターに載っているお母様のコメントもすごかったですよね。

坂本:よく知ってますね(笑)。「私は反対でした」というコピーがついていました。

――どのタイミングで歌手として認めてもらえたと思いますか?

坂本:まだ認めてないんじゃないかなって(笑)。

――えー!

坂本:直接そういったことを言ってもらったことはないですけど、晩年、父がテレビを観ていたら、私が森山直太朗さんと一緒に歌っている映像が流れたみたいで。それを観て「よかった」と言ってくれたのが、すごく嬉しかったですね。どういう姿勢で歌を歌っているのかが父に伝わったんだな、って。その時点で私は40歳を過ぎていましたけど、何歳になっても親に「いいね」と言ってもらえることって、こんなにも嬉しいんだな、と思いました。母に関しては、最近ですけれど私が出演していた舞台を観に来てくれて「よかったよ」と私のマネージャーに伝えて帰って行きました。

――直接ではなくマネージャーさんを通して(笑)。

坂本:ツンデレな親なんです(笑)。私も含めて照れ屋さんの家族ですね。

――『国宝』に対して、ご自身の境遇と重なる場面はありましたか?

坂本:綾乃(喜久雄の娘)がお父さんに対して距離を感じるという、特殊な親子関係が描かれていて。隠し子の綾乃に「お父さん!」と声をかけられても、喜久雄はみんなの前で無視をせざるを得なかった。私は父から無視されることはなかったですけど、やっぱりたくさんの人の視線のなかで生きてきた人に対して、「“自分のお父さん”という存在だけではない」という綾乃の感覚はすごく分かると思いました。私も同じような思いを抱きながら、生きてきました。

――お父様は忙しくてほとんど家にいなかった。だからこそ、コンサート会場はお父様の姿が見られる貴重な場だったそうですね。会えるのが嬉しいから、自分の好きな洋服を着て会場に行ったとか。

坂本:そうですね。「頻繁に会いに行ったら迷惑かな」なんて考えたこともありました。ある意味、恋心にも近いものがあったのかもしれないし、それは今もあるのかもしれないです。まだまだ私の知らないお父さんがいるし、知りたいと思いますね。

――著書の中で「純粋にライブを楽しみにしていたのか、ただ父に会いたかったのか、それはいつも混ざり合っていたからわからない」とも書かれていました。坂本さんは坂本龍一さんを父として好きだったのか、アーティストとして好きだったのか、どちらが根本にあるのでしょう?

坂本:そこは分かれていないんですよね。父でありアーティストであり、どっちも入り混じっています。そこも綾乃と似ているのかもしれないです。