細美武士、人生観の転換から芽生えた“終焉”と“輝き”への想い the HIATUS 15年の特別な歩みも振り返る

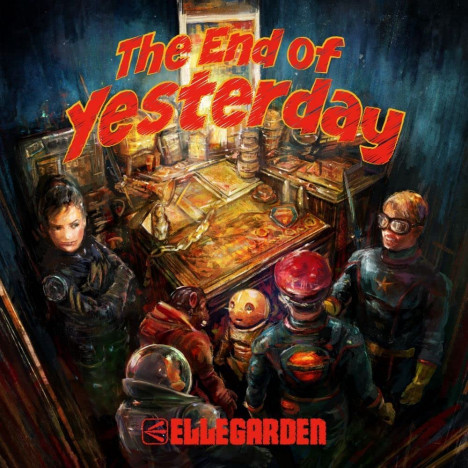

奇しくもthe HIATUSの15周年イヤーとなった2024年を経て、細美武士はミュージシャンとしてあまりにも明確な転機を迎えた。これは4月2日にリリースされたライブアルバム『Sunset on the Rails 2024.08.18』をきっかけに実現したインタビューだが、内容はそれだけにとどまらず、細美の人生観を大きく変えた昨年の出来事を皮切りに、音楽観の移ろい、“ライブ体験”という代え難いエンターテインメントへのこだわり、さらにthe HIATUSという稀有なバンドの軌跡に至るまでを、細美自身による克明な言葉で捉えた深いものとなった。「歌うことの意味、自分が生きていることの意味も、まるで変わっちゃいました」と赤裸々に語る細美に、一体何が起きていたのか。そして、the HIATUS、ELLEGARDEN、MONOEYESはそれぞれどこへ向かうのか。一語一句じっくり味わいながら読んでいただきたい。(編集部)

「楽天的な感覚で生きている毎日は、もう俺には来ない」

――2024年8月18日の日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)のライブを音源化したアルバム『Sunset on the Rails 2024.08.18』がリリースされましたが、まずはあの日を振り返ってみて、どんな印象がありますか?

細美武士(以下、細美):変なところから入っちゃうんですけど、今はこのライブアルバムよりだいぶ歌が上手くなってます(笑)。

――おおお!

細美:このときもすごいよかったんで満足はしてるんですが、まあちょっと悔しい気持ちもあります。なので、今できるものも早く届けられたらいいなと思っています。

――では、そこから今までの数カ月の間に、細美さんの中に何が起きたのか、というところから伺いましょうか。

細美:2024年、体調不良でライブをいくつか飛ばしたんですよね。最初にMONOEYESの大阪公演(『The Unforgettables Tour 2024』10月15・16日 Zepp Osaka Bayside公演/胃腸炎のため)。そこから復調したんだけど、そのあと今度は網膜剥離で手術して、ELLEGARDENのアジアツアー(『Boys are Back in the East Tour 2024』)も延期しちゃったんです。それがきっかけでしたね……どうしてそれで歌が上手くなるんだって思われるかもしれないけど、自分にとってはそれぐらい大きな転換点になりました。今回のライブアルバムに収録されている俺の歌はまだ、「明日が勝手にやってくる」という間違ったことをなんとなく信じていた、その最後の時期の歌なんですよね。陸上選手が突然走れなくなるとか、料理に人生を捧げてきた人の味覚がなくなっちゃうとか、そうやって当たり前にあったものが急になくなるんだなっていうのを実感できたので。一音節や一文字を歌うことの意味、自分が生きていることの意味も、まるで変わっちゃいましたね。

――でも、そういう意味では今回のライブアルバムは、以前の細美さんを収めた重要な記録ですよね。

細美:そうそう。“どリアル”になる前のエンターテインメントって、永久に続きそうだし、観ていて安心するじゃないですか。でも、そうじゃなくなる変化が起きたっていう感じですね。

――突き詰めればライブって実はそういうものですよね。演者にとっても、次できるかわからない。お客さんにとっても、次行けるかわからない。その奇跡の瞬間の連続なわけで。それを今の細美さんは、よりリアルに感じている。ということは“ライブ”というものに対する価値観も変化してきているのでしょうか。

細美:もともと、その瞬間瞬間を生きる意味はそれなりに理解できていたほうだとは思うんですけど。漫然と、100万年生きるようなツラしてた記憶もないし。それでも「もうちょっとだけ先のことなんだろう」とどこかで思っていたんですよね。例えば10代の子に80代の自分のことを想像しろって言ってもできないと思うけど、それは40代でもなかなかできなくて。だけど最近は60代になる自分のことはリアルに想像できる。それは年齢だけのことではなくて、ど素人なりに格闘技が好きだったり、体を鍛えたりして、フィジカルの高さに依存してメンタルを維持しているところもあったんだけど、そういうものがいきなりすべて奪われて、明日走ることすらできなくなるかもしれない――そのときにお前は今と同じことを言えるのか、同じように振る舞えるのかっていうことを考えざるを得なくなって。「別にいいよ、いつでもやってやるよ」みたいな感覚より、フィジカルに依存しない、さらに強い意志の力みたいなものってどこにあるんだろうな? って考え始めたんですよね。

――なるほど。

細美:何を大袈裟なって思うかもしれないけど、コロナ禍以外でこういうふうにライブを飛ばしたのもキャリアの中で初だったので、「こんなふうにして終わっちゃうのか」って思ったんですよね。運動も1カ月以上できなかったし、リハーサルも、もちろんライブもなくなって。そこから、久しぶりのステージがMONOEYESの『REDLINE ALL THE FINAL』(2024年12月8日)だったんです。それまで、明日ミュージシャンじゃなくなろうが、そんなことで俺は何も変わんねえって思っていたはずなのに、ステージに立ったときに死ぬほど嬉しかったんですよね。泣いちゃって歌えなくなるダサい瞬間まであって。

――はい。

細美:自分でも気づいてない感情ってあるじゃないですか。奥底のほうに埋めて、自分でも「そんな感情ない」って勘違いしてるような。難聴の子が、新しく開発された技術で初めて音を聞けた瞬間に、自分でも驚いたように泣き出しちゃう様子を紹介してる動画を観たことがあるんだけど。それまで受け入れて生きてきたはずなのに、自分が本当はどれだけ音が聞きたかったのか、音が聞こえた瞬間に気づいちゃったように見えたのね。俺の話はそれに比べたらなんでもない話なんだけど、ステージでボロボロ涙が出てきたときに、「あ、俺はこんなにバンドをやるってことを愛してたんだな」って気づいちゃった。だから、終わりをちゃんと認識することと、自分の音楽に対する気持ちの理解がいっぺんに起きたっていうか。「じゃあ残りの時間はやるべきことをやろう」「他のことをやってる時間なんてないな」って、地軸が移動したんですよね。

――かなり大きいことですよね。

細美:そうすると肉体的にも変化が起きて。それまで体に取り込むものに対して全く無自覚だったけど、今は食べるものにも注意を向けるようになった。そうするとびっくりするほど歌いやすくなって。だから心構えだけの話じゃなくて、具体的には歌いづらい帯域や母音とかがなくなっていって、1〜2カ月で急に表現の幅が広がったんです。感覚的には10倍ぐらい上手く歌えてる気がする。そんな感じで、このライブアルバムを聴くと「今はもっと突き刺さる歌が歌えるのにな」って思うと同時に、このときみたいに、ただ楽天的な感覚で生きている毎日は、もう俺には来ないんだなっていう両方の気分になる。だから、その最後の瞬間が切り取れているというのは、自分にとってもありがたいですね。

ロックバンドのライブで共有したい“生命的で原始的な体験”

――長く歌ってきた細美さんですけど、1〜2カ月で、そこまで自覚するほどの変化が起こるって、本当にすごいことですね。

細美:生きてりゃ多かれ少なかれこういう変化は起こるものだと思うけど、これに気づかずに――例えば、すごく幸運に恵まれているのに、そのありがたさや素晴らしさに気づかず、いつの間にか老後を迎えていたらと思うと、ゾッとします。腹いっぱい飯食えるだけで、涙が出るほど幸せだって思えてるから。それは大きいですね。

――あと、細美さんご自身もそうだと思いますけど、ライブって諦められない場所というか。演者だけじゃなくお客さんにとっても。病気や怪我や仕事や家庭の事情で……私自身も子育て中で、ライブに頻繁に行けなくなって10年経つんですけど、それでも「もう行かなくていいや」とは思えないし、たまに足を運ぶと「これ!」っていう気持ちになる。ライブだけの宝物みたいな気持ち、大袈裟に言うと生きる力が湧き上がるんですよね。

細美:ライブって、夏フェスとか巨大化しているものもあるけど、数あるエンターテインメントの中でも、一般の人たちに意外と本質を知られていないものなんじゃないかなと思う。映画館や遊園地には行ったことがあっても、ライブはいいやっていう人も多いだろうし。テレビで観れば十分、音源で聴くほうがいいって思うのも普通だよね。でも、まあthe HIATUSがロックバンドかどうかっていうのは置いておいて、俺が思うに、ロックバンドのライブほどリアルな場所はめったにない。俺が好きなのは、感動を共有するとかそういう安っぽいレベルのものじゃなくて、名前も知らない、年齢も性別も職業もまったく共通していない人たちが、自分たちの左脳では解釈できない、強烈なエネルギーだったり、プリミティブな感情の発露――そういう言葉では表し切れない、生命的で原始的な体験を、まるで一個体のように体感する瞬間で。あとからXに投稿しようがブログに書こうが、まったく表現し切れないんだよね。「あそこで経験したものは何だったのか」は、右脳が体験として受け取っちゃっている。それができるのって、ライブの現場だと思うんですよ。ライブアルバムのインタビューなのに何を言っているんだと思われるかもしれないけど(笑)、ライブアルバムやライブ映像では体感できない、会場のみに存在するもので。それに気づいてしまった人は、ライブをほかのエンターテインメントに置き換えられないんですよね。そういうのが好きかどうかは、もちろん人によると思うけど。

――まさに。

細美:美味いもん食っても、酒に酔っぱらっても、信じられないようなライブを観たときの生物としての喜びみたいなものは、俺は現代社会では味わうことができない。何日も食べ物にありつけなかったときに、やっと魚が釣れた喜びみたいな、そういうものを共有したいと思ってライブをやっている感じはありますね。