YUNOWA、抑制と激情を両立したジャンルレスな音楽性 “普通”を否定する楽曲制作の核

2018年結成のスリーピースロックバンド YUNOWAが、最新アルバム『Phantom』をリリースした。YUNOWAの音楽をカテゴライズするのは難しい。ポストロック、ジャズ、ブレイクビーツ、ファンク、ソウルなどの多岐にわたるジャンルを横断し、セッション的に作られる楽曲の構造は着目する箇所によって捉え方が変わり、リスナーの嗜好や世代によって様々な印象を受けるだろう。とはいえ作品に筋が通っていないわけではなく、歌詞とボーカルは日本語への強いこだわりを滲ませ、メロディやビートからも作り手の美意識が伝わってくる。

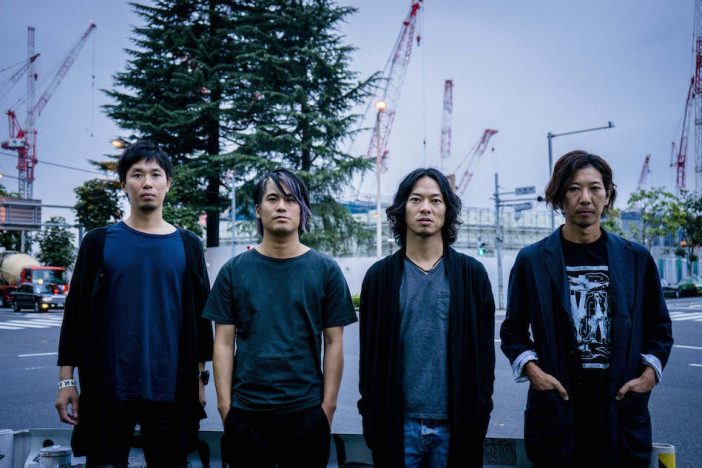

京都を拠点に早耳のリスナーをどんどん魅了しているYUNOWAは、一体どんなキャリアを持つバンドなのだろうか。バンド結成から現在までの歩み、メンバーそれぞれのルーツやYUNOWAの音楽性について話を聞いた。(編集部)

レッチリ、JB、R・グラスパー……YUNOWAに流れる音楽のDNA

一一バンドの成り立ちから聞いていきます。結成は2018年ですけど、福森さん(Ba)と島村さん(Dr)は、中学時代にバンドをやっていたとか。

福森晃平(以下、福森):はい。私と島村は小中学と同級生で、中学校の時にギターの友達も2人いて、その4人で組んだのが人生初めてのバンドですね。当時は愛知県に住んでましたけど、その後、私が父親の仕事の都合で大阪に引っ越して、その後も島村とは縁が切れずにずっと連絡を取り続けていたんですね。そうこうしてるうちに、島村が就職で京都に来ることになって。「またスタジオに入って遊ぼう」みたいなところから始まったんです。で、ある日島村が「会社で音楽の趣味が合いそうな奴がいる」と紹介してくれたのが水野で。水野が昔やっていたバンドの映像も見せてもらったら、「あぁ、これは間違いないな。こいつは絶対ジョン・フルシアンテが好きだ」って。

水野翔太(以下、水野):(笑)。最初から音楽的感性は近いなって感じでしたね。僕は当時、東京から就職で関西に来たばかりで。最初は『FUJI ROCK』にも行くような音楽仲間っていう感じで福森を紹介してもらって。

福森:結成は2018年ですけど、それより2年ほど前からスタジオに入って遊んでいたんですよ。ダラダラ曲を作ったりしながら「そろそろライブをやろう」ってなったのが2018年の暮れ。そのライブをきっかけにスタートしてます。

一一みなさんを繋いだのはジョン・フルシアンテなんですか?

福森:ジョン・フルシアンテか、ジェームス・ブラウン。

水野:まぁ世代的にレッチリ(Red Hot Chili Peppers)はありますね。わかりやすく繋がれる部分で。あとジェームス・ブラウンは……。島村が、毎朝ジェームス・ブラウンの「セックス・マシーン」をアラームにかけて起きてるっていう話をしてて、面白いやつだなって会社で仲良くなった(笑)。

一一JBとレッチリだったら、もっとファンク寄りのバンドになっていてもおかしくない気がしますが。

福森:それこそレッチリっぽいこともスタジオでジャムってたんですけど。まぁちょっと力量の問題もあり、ファンキー路線には行き着かなったですね。

水野:ボーカル的にも難しくて。僕は自分で弾き語りをやっていた時期もあって、どちらかと言えば内向的な、ちょっと暗めの曲が好きだったりして。ハネた曲に歌を合わせるのが、基本的に自分の声には合わなかった。

一一あぁ、声質は大きいかもしれない。

水野:本当にそうです。ファンキーな気がしないんです、自分の歌が(笑)。そういう意味でも、ブラックミュージックの影響は受けてるけど、自分たちにはできないっていう線引きはどこかにあります。

島村一輝:あと、共通項はレッチリですけど、聴いてる幅もそれぞれ違います。たとえば福森ならハードロックとかメタル的な好みもあると思いますし。僕は吹奏楽出身っていうこともあって、ブラスロック系のもの。東京スカパラダイスオーケストラだったり、最近だとSnarky Puppyが好きだったり。

一一へぇ……。ここまで出てきたいくつかのバンド名と、YUNOWAの音楽性、かなり違うことに驚いてます。

一同:(笑)。

一一大きなポイントになるのは、ジャズからの影響ですよね。

福森:はい。流行りのモダンジャズというよりは、ロバート・グラスパー以降のジャズを聴いて。もちろん真似はできないんですけど、自分たちなりに落とし込んで、こういうノリならできるんじゃないか、みたいな。あとは島村にジャジーなビートを叩いてもらって、ギターとベースはそんなにジャジーじゃないことをやると、変なオルタナみたいなものになったり。そういう試行錯誤はしてきたと思いますね。

水野:うん、基本的にはビートをどう考えるか、だと思っていて。グラスパー以降って、ヒップホップ以降のサウンドだと思うんです。あと、ロンドン系のジャズだったらエレクトロニカとかテクノに寄りますし、ヒップホップに寄る場合もあるんですけど。人力なんだけど打ち込みの影響を受けて、ビートもどんどん幅が広がっていってるじゃないですか。そういう最先端のビートをどうバンドに落とし込むか。それはいつもスタジオで島村にオーダーしてることで……たぶん一番困ってると思います。

島村:そうですね(笑)。このバンドは基本的に一曲を完成形で持ってくる人が誰もいないんで。フレーズだけがあって、スタジオで構築していくパターンが多いんですよ。そうするとインプロビゼーション、ジャズ的な要素が増えていって。形がないところでどう格好よくしていくか、やればやるほど自分たちのハードルも上がっていきますね。

一一あとは、ジャズに加えてダブの要素もあります。

水野:あぁ。もちろん好きなものはありますけど、レゲエを積極的に聴いてるかっていうと、このバンドで意識したことはあんまりなくて。ただ、ジェイムス・ブレイクに衝撃を受けたり、いわゆるダブステップですね。低音とビートでどう面白くしていくか。それを突き詰めていったものが、人によってはダブとかダブステップと言ってもらえる感じですね。

福森:うん。ダブっぽく聴こえるところがあるのは自分たちでも理解してますけど。どちらかと言えばジェイムス・ブレイクとかボン・イヴェールとか、そういうのを意識しながらやった結果、こうなった感じで。

島村:「結果そうなった」っていうのが僕たちのあるあるですね。

一一ギターボーカルの水野さんが「低音とビートでどう面白くしていくか」って語るところが興味深いです。3人編成のロックバンド、ギターと歌が主役だ、とは思っていないんですね。

水野:最初は普通にそう思っていたんですけど(笑)、途中から「あ、違うな」って。前作の『What a mess』と今作に関しては、けっこう曲の作り方も変わったんですね。ギターと歌で作ったものを土台にしていく曲、ほんと1、2曲くらいしかないと思いますね。ほぼほぼ、ベースのサウンドかドラムのビートから始まって。

福森:そのアイデアも細切れで、たとえば8小節だけ「こういう感じでやりたい」「このフレーズ弾きたい」って誰かがポンと出して、それを繋げたり、そこから誰かが広げていくようなやり方で。ベースとドラムだけで、ヒップホップのビート集みたいな短いやつをどんどん作っていくパターンが多いですね。

一一バンドではあるけれど、ビートミュージック的な発想で作っている?

水野:うん。一部、そういう感じもあるかなと思いますね。作り方を意識的に変えてる感じはします。

一一普通のロックバンドじゃつまらない、という出発点でしょうか。

水野:それはあります。普通の作り方をするとフォーマットにはまってしまうので。ビートも4/4で作っていくと、どうしてもエイトビート叩いちゃうよね、みたいな。そういうところから解放されるために、あえて逆にしてる。言葉にはあんまりしないけど、その発想は頭の中にはありますね。

福森:うん。最初から「そうしよう」って話し合ったわけではないですけど。