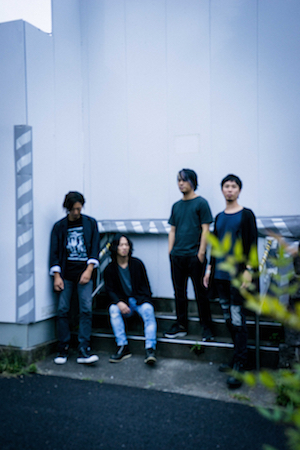

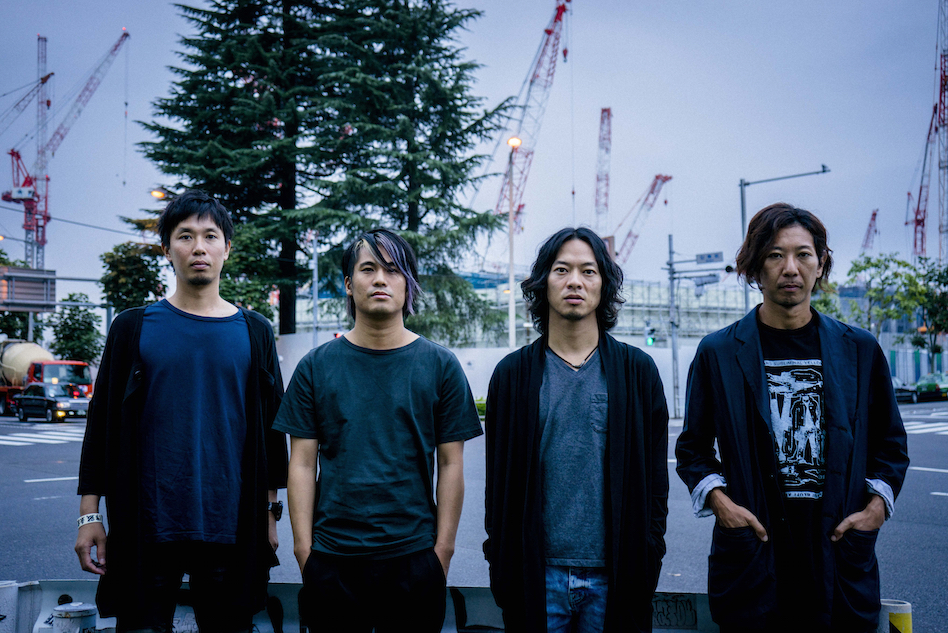

ベストアルバム『BEST THE BACK HORN Ⅱ』インタビュー

THE BACK HORNが語る、紆余曲折の歩みと未来「人生と照らし合わせることができるタイミング」

来年結成20周年を迎えるTHE BACK HORNが、約10年ぶり2枚目のベストアルバム『BEST THE BACK HORN Ⅱ』をリリースした。DISC-1には2008年以降のシングル表題曲、アルバムリード曲、さらに新曲「グローリア」の17曲を収録。DISC2はファン投票による人気曲のほか、定番曲の新録が2曲、そしてDVDには山田将司が監督を務めた「泣いている人<New Recording>」を含む、20本のミュージックビデオが収められている。

シーンの中で独自の輝きを放ち、時には自身のらしささえも飛び越える形で音楽性を更新し、生きていく意志を叫び続けてきたTHE BACK HORN。そんな誇り高い歩みとこれからの未来について、ベストアルバムを軸にじっくりと語ってもらった。(秋摩竜太郎)

「切なさ」が今もこの4人を共通させてるもの(菅波栄純)

ーー約10年ぶり2枚目のベストアルバムですけど、正確にはまだ結成19年じゃないですか(笑)。なぜこのタイミングでリリースを?

松田晋二(以下、松田):そうなんですよ(笑)。来年20周年を迎えて、そのあとそれを越えたところまでを含めてTHE BACK HORNの一連の活動だったんだって思ってもらえるようなものにしたいっていうことです。今回はもちろん20周年を総括するベストアルバムではあるんですけど、これを出した流れから、来年、再来年とどんどん活動していきたいっていう思いで、ちょっと早いですけど周年に突入しようっていうことですね。

山田将司(以下、山田):そろそろだよって。

岡峰光舟(以下、岡峰):ライブではそう言ってるもんね。

ーーたしかに。ただ10年前は「アニバーサリーでベスト出します!」みたいなMCを今ほど盛大にしてなかったイメージもありますけど。

松田:20年目だったらいいかというか、そりゃベスト出すだろっていうところは、どのバンドに関しても思いますしね。

岡峰:10年前、最初マツ(松田)は「俺らベストなんか出さない」って言ってたけど、遺言状みたいな感じで曲順書いてた(笑)。

菅波栄純(以下:菅波):そうだそうだ!(笑)

松田:あ〜、誰も見ちゃいけない携帯フォルダに、俺が死んだ時に出したいベストの曲順みたいのを書いてたな。

岡峰:「俺らにとっては毎回ベストです」って言ってたんだけど(笑)。

ーー(笑)。約20年を振り返ると、まず「THE BACK HORNらしさって何だ」ってことを追求してきたと思うんですね。

松田:特にメジャーデビューしてから何年かまではそうでした。でもそれって今思えばなんですけど、いろんな可能性が広がってたというか。それは楽曲の振り幅しかり歌詞の世界観しかり、ある意味不器用な歩み方に見えてきたのかもしれないですけど、自分たちのイメージとしてはすごく可能性を感じてました。だから今はこれなんだっていう意志があるもののほうが説得力のある音楽を作れてる実感があったし、じゃあもう一段階、ほんとにこの4人でしか作れない音楽って何なんだろうっていうところを見つけてこそ、この4人で作る意味があるって思ってましたね。メジャー1stの『人間プログラム』が生まれて、それもものすごく苦しんで生まれたアルバムですけど、2ndの『心臓オーケストラ』を作る時に、1stの流れを継承して作ることもできたわけで。だけど『心臓オーケストラ』はもっと振り幅が広がり、ディープなところはよりディープになったアルバムなので、少なくとも自分がそれまでと同じように感じてしまうものであってはならない、そういう思いが強かったです。

ーー当時は過剰な方向に行ってましたよね。最近の楽曲を聴くとポップな印象を持つ人も多いかもしれないけれど、普遍性は初期からありながらもより尖ったサウンドを鳴らしてたというか。

松田:間違いなくそうですね。もともとTHE BACK HORNは歌があるバンドっていうのが出発点なので、そういう意味ではポップなものがダメな理由はないし、当時からどっかでそう思ってたはずなんだけど、もっとオリジナリティを持った形で鳴らせないかってチャレンジしてました。

菅波:2ndの頃は何かに似てるってことを排除して、オリジナルなものを求める意識が一番強かったのかなと。でもTHE BACK HORNって誰かひとりが引っ張るバンドでもないから、4人が納得しないと進まない。そういう意味でその時期は、全員が腑に落ちる音ってどういうものなんだろうっていうのを異常に探してたんですよ。で、今思えばそれは、サビが来た感なんだよね。いろんな曲の要素はありつつも、「これがサビだ!」っていうのが一発でわかるメロディ。そうじゃないとふわっとした曲だという感覚があって。サビをくっきりさせることは、つまりポップでもあるし、歌謡曲的でもあるけど、俺らの判断基準はドラマチックであるかどうかだったと思う。だからロックバンドでオルタナをやってるんだけど、サビがすごい歌謡曲っぽいし強い、そういう音楽性が確立されたのかなと思います。

ーーそれすごいわかりますし、シーン全体の中でも特殊な部分ですよね。少しあとの曲だけど「コバルトブルー」とか、めちゃくちゃ激しい曲調だけど僕はサビで涙が出るんですよ。

菅波:その感じは、ワードとしては「切なさ」って言ってましたね。切ないかどうかがOKラインに関わってくる。それが今もこの4人を共通させてるものだと思うんですよ。ただそれを意識して作ってみるとすごいダサいんだよね。数学的に音符を並べてみてもダメで、これが音楽かと思った(笑)。

ーー光舟さんとしてはどうですか?

岡峰:矛盾するかもしれないけど、この4人でやってる以上、結局何をやってもTHE BACK HORNになっちゃうところはありますよね。たとえば栄純からデモが来た時に、「これ違うんじゃないか」って思っても、4人で馴染ませてみるとあれって(笑)。「シンメトリー」とかも、一番最初の印象ではさすがに自分の思うTHE BACK HORN像から出すぎてる気がしたけど、各々のパートを自分のものにしてレコーディングしたら普通にTHE BACK HORNだった。

ーー「シンメトリー」はディズニーの曲かなって思うぐらいキャッチーですもんね。

岡峰:やる人によってはそうなるかもしれない曲ですよね。

ーーそれがこの4人でやってみたらできたわけですけど、きっと2ndぐらいの頃だったらやってないはずで。

岡峰:合わせてみようっていう感覚にもならなかったでしょうね。

松田:うん、なしですね。日本語じゃないからなしとか、ギター歪んでないからなしとか、明るすぎるよねとか。とにかく暗いほうが通る確率が高かったので。

岡峰:暗いか、ゴクいリフね。

菅波:「ゴクい」も俺らワードだね(笑)。