幽体コミュニケーションズ、「ミュヲラ」で迎えた新たな季節 始動から4年を経て気づいた“守りたかった感情”

京都出身の3人組・幽体コミュニケーションズ。今年は『FUJI ROCK FESTIVAL’23』の「ROOKIE A GO-GO」にも出演し、今まさに認知と存在感を増している状況だが、そんななかで彼らが7月にリリースした楽曲「ミュヲラ」には、この不思議なユニットの繊細さや誠実さが色濃く表れている。

整理されていくもの、わかりやすさ――まるでそうしたものに抗うように、この「ミュヲラ」で彼らは歌う。〈物語に汚されずに/悲しみを守れるように〉。命の複雑さを、わからなさを、彼らは愛したいのだろう。そしてそれは、彼らの音楽が抱く、“異物感や違和感が安心感を生み出す”という不思議な感触にも通じている。“物語”、“匂い”、“眠り”――様々なテーマ、モチーフをもとに生み出されたというこの「ミュヲラ」はどのように生まれたのか、3人に話を聞いた。取材の序盤で聞いたライブにまつわる話も含めて、幽体コミュニケーションズの“人となり”に、少し触れることができたインタビューだったように思う。(天野史彬)

『フジロック』出演を機に振り返る、ライブのターニングポイント

――先日、『FUJI ROCK FESTIVAL’23』(以下『フジロック』)の「ROOKIE A GO-GO」に出演されたということで、当日のライブはいかがでしたか?

paya:正直、ライブをやっている瞬間にわかることってほとんどないんですけど……なんだか、幻みたいでしたね(笑)。

吉居:僕は、もちろん緊張していたんですけど、緊張しすぎるわけでもなく。思い返してみると、初めてライブをした時みたいな高揚感があったような気がします。

paya:たしかに、もっと違和感みたいなものがあるのかなと思っていたんですけど、意外とスムーズというか、自然だった気はしますね。個人的な話になりますけど、『フジロック』の時に夏風邪をひいてしまっていて、いろんなことが考えられなくなってしまっていたんです。ライブも朦朧としながらやることになるんだろうかと思っていたんですけど、実際にライブの時間になるとすべて楽になって、スッとライブができた印象もあって。

いしし:私は、1日目のお昼からライブを観たり、会場内を歩き回ったりして、たくさん苗場の空気を吸って吐いていたので、そのおかげか、畏れていた疎外感もなく馴染めたような気はします。

――会場で観た他のアーティストのライブで印象的だったものはありましたか?

いしし: 1日目の君島大空 合奏形態です。「FIELD OF HEAVEN」で観た合奏形態は凄まじく光っていて、感電しました。

paya:2日目の朝にGEZAN with Million Wish Collectiveのライブがあったんですけど、今年は「GREEN STAGE」に出ていて。GEZANのこれまでの『フジロック』を振り返ると、最初は、今年僕らが出演させてもらった「ROOKIE A GO-GO」から始まって、そこから「WHITE STAGE」「RED MARQUEE」に行って、そして、今年が「GREEN STAGE」で。その流れをしっかり引き連れてきたということや、自分たちとの対比を前提にGEZANのライブを観ると、本当に大きな演奏をしているように見えて。それがグッときましたね。

吉居:印象的だったのは、3日目のROTH BART BARONを観て。僕、岡田拓郎さんがすごく好きなんです。あらためて観ると、バンドももちろんですが岡田さんのプレイもやっぱりすごく良くて。で、めっちゃ悔しかったです。

――(笑)。悔しさが勝ちましたか。

吉居:めちゃくちゃ良かったんですよ。良すぎて、「悔しいなあ」と思ってました。あと、Black Midiを観たんですけど、MCが適当過ぎて、それは爆笑しながら観ました(笑)。

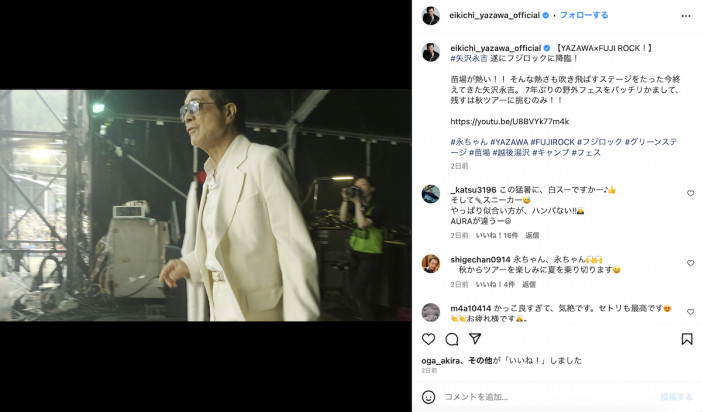

この投稿をInstagramで見る

――(笑)。自分たち自身のライブを客観的に見るのは難しいとは思うんですけど、幽体コミュニケーションズとしてライブを重ねてきた経験を振り返った時に、皆さんのなかで何かしらターニングポイントになったり、記憶に強く残っているライブってありますか?

paya:京都に『ボロフェスタ』というイベントがあるんですけど、その開催前に『ナノボロ』というイベントがあって、去年(『ナノボロ2022』に)出させてもらったんです。僕たちはサブステージ的なところに出させてもらったんですけど、ダブルアンコールをもらって。その時は、その場所にいることの証明みたいなものをもらったような気がしました。個人的には、それまでずっとオーディエンスとは距離を保ちながら演奏していたんですよ。レスポンスを要求することもなかったし、そもそも僕らは、お客さんのほうを向いて演奏することもない。オーディエンスとの繋がりを断って演奏してきた感覚があった。でも、その『ナノボロ』の時は、自分がその場所にいることの理由をもらえた感覚があったんですよね。だからといって演奏の仕方を変えるわけではないけど、僕らからお客さんにもそういった感覚を与えられるといいな、と思うようになりました。

いしし:私は、今年の6月に台湾から来日したイルカポリス 海豚刑警というバンドと、京都で共演させていただいた時のことが印象的です。その時はイルカポリスが大好きで台湾から日本に来ていたお客さんもいらっしゃっていて、いろんなところから来たお客さんが混ざり合っていたライブだったんですよね。その時のライブのお客さんの反応が、普段のライブとは全然違って。今まで感じたことのない熱量を感じました。叫んでいる人だったり、全身で「最高!」って反応しているようなお客さんもいてすごく衝撃的で。

paya:僕らがステージに上がった時から、スクリームが上がっていたもんね。

いしし:うん。国を越えたことによるオーディエンスの反応は、こんなに違うんだなと思って。まだまだ知らないことはいっぱいあるなと思ったし、そのくらい(の空気感に)持っていけるイルカポリスの強さも感じました。

吉居:今年の6月にゆうさりというアーティストと共同企画で『游 -汽水のいちぞく-』というイベントをやらせてもらったんですけど、その時の経験は、僕のなかで大事なものになっていますね。イベントそのものも、ゆうさりが持ついろいろな側面と、僕ら幽体コミュニケーションが持ついろいろな側面が合わさってできたような企画だったんです。そのひとつとして、「工作と即興」というプログラムをやったんです。その体験が僕にとって、とても大事なものだったんですよ。言葉にするのは難しいんですけど、すごく貴重な体験だった。あれがあってから、思い切ったことができるようになったような気がするんです。即興演奏って、自分のなかのリミッターを外す瞬間があるから。あれ以降、幽体コミュニケーションズをやっているなかでも、リミッターを外す感覚が出る場面がちょっとずつ増えてきたような気がします。