7ORDERは“バンド”と“ダンス”だけでは語り尽くせない グループの持ち味を最大限に発揮したアリーナ公演

3rdアルバム『DUAL』を引っ提げて、4月にスタートした全国ホール&アリーナツアー『7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL』。アルバムとツアータイトルの両方に掲げられた“DUAL”は、“バンド”と“ダンス”という2つのパフォーマンスを行き来する7ORDERの表現スタイルを示している。このツアーのファイナルとなった6月4日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ公演の模様をレポートする。

『7ORDER LIVE TOUR 2023 DUAL』ライブ写真をすべて見る

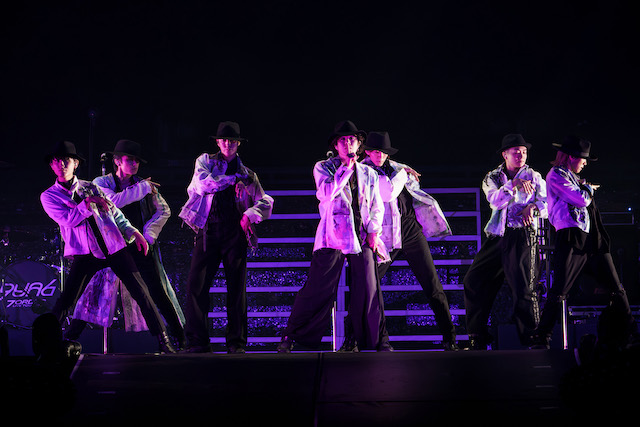

オープニングムービーがスクリーンに流れた後、厳かに響き渡ったサウンド。そしてスタートした「Who I Am」によって、広大な武蔵野の森総合スポーツプラザは、瞬く間に7ORDERの世界となった。ステージ後方の高台に現れた萩谷慧悟が歌い始めた後、阿部顕嵐、長妻怜央、森田美勇人、諸星翔希、真田佑馬、安井謙太郎……という順番で様々な場所に登場した各々がライトで照らされ、一心に歌声を響かせる姿が神々しい。花道の先端へと向かった7人が、抜群の切れ味でダンスパフォーマンスを繰り広げる姿にも心奪われずにはいられなかった。2曲目「Edge」に突入すると観客の手拍子が加わり、躍動するサウンドに心地よいエネルギーが加わっていく。そして3曲目「BOW!!」からは、バンド編成によるパフォーマンスにシフトチェンジ。「声出す準備はできてますか?」という安井の言葉に応えて、客席の全エリアから一斉に沸き起こった大合唱。「Feel So Good」「Growing up」「SUMMER様様」が、観客を陽気なダンスへと巻き込む様が壮観だった。

妖艶なダンスに魅了される「Heavy」も届けられた序盤の時点で、早くも存分に示された“バンド”“ダンス”という二面性。ダンスを主軸としたパフォーマンスから始まり、途中からバンドスタイルへと転じていく「&Y」のような曲も、自然な形で構成されているのがすごい。高いパフォーマンス力と緻密な楽曲の構成が、7ORDERのライブを唯一無二のものにしていることを再確認できた。そしてMCタイムになるとムードは一転。ほのぼのとしたメンバー間のやり取りが繰り広げられるのも、彼らのライブの楽しさだ。「小悪魔な女子を追っかけるキモ男の歌です(笑)。モロと一緒に歌詞を書いた時、俺らキモいなって言いながら書いたんですけど。モロを女の子に見立てたり……」(森田)。「カフェで2人で向き合ってね?(笑)」(諸星)――歌詞は森田と諸星の共作、作曲を真田が手掛けた「F」を披露する前に明かされた制作エピソードは、観客の和やかな笑いを誘っていた。

観客の撮影がOKだった「Sabãoflower」も、二面性が存分に発揮されていた。花道の先端でメンバー同士がじゃれ合ったりもするダンスパフォーマンスの直後、いつの間にか真田、森田、萩谷、長妻がメインステージに戻り、バンド演奏がスタートする展開が見事だった。各々のメンバーが様々な役割を担いながら全員で輝く7ORDERの黄金コンビネーションは、長年の付き合いの中で確立された信頼関係による部分も大きいのかもしれない。前回のツアー中に萩谷と長妻の間で勃発した喧嘩に関するエピソードが中盤のMCタイムで明かされたが、このようなことを明るく観客の前で語り合えるのも、彼らの間に揺るぎない絆があるからこそなのだろう。

スタイリッシュなダンスパフォーマンスが冴え渡った「Stunnin’」と「Monday morning」の後にスタートしたミニコーナー“なんとかやってますわ相談室”。「高確率で洗濯機に洗剤を入れ忘れます」という非常に深刻な悩み相談に対して「男は黙って洗濯板!」という見事な解決策を示した相談員の長妻は、続いて寄せられた相談への回答も始めたのだが……会場内の照明が突然暗転した後にケーキが運び込まれて仰天。実は開演前のスクリーンで、6月5日に25歳の誕生日を迎える彼にサプライズを仕掛ける旨が観客に知らされていた。「ハッピーバースデートゥユー」を安井、真田、諸星、森田、萩谷、阿部と観客が一緒に歌った後、ファンクラブ会員から寄せられたメッセージを集めたファイルを贈られて感激した長妻は、「笑って過ごすことですかね? やることやらないと笑えないですから。みんなも宿題が残ってると心の底から笑えないでしょ?」と25歳の抱負を語った。そして披露された「なんとかやってますわ」は、長妻が作詞作曲、メインボーカルを務める曲。ユーモラスな振り付けをメンバー全員と踊りながら浮かべた柔和な笑顔を見て、ファンは胸にグッと迫るものを感じたのではないだろうか。

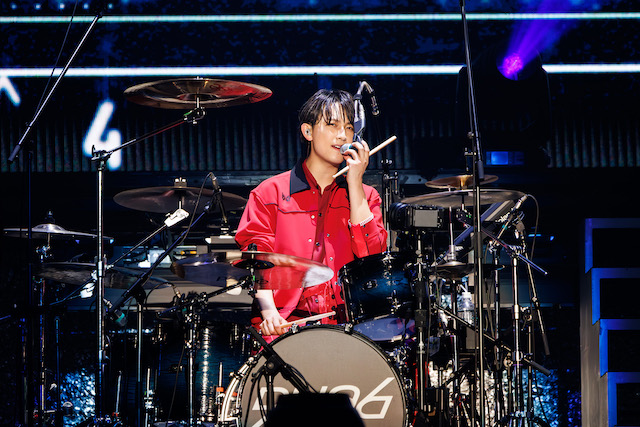

花道の先端に立ち、スタンドマイクで「レスポール」を歌い始めた阿部。メインステージから届けられた真田の骨太なギターに他のメンバーたちの楽器も合流。90年代初頭のシューゲイザー、UKロックを彷彿とさせるサウンドに包まれながら歌声を響かせる姿が雄々しかった。続いて届けられた「爛漫」は、安井の中高時代の同級生であるTempalayのドラマー・藤本夏樹の提供曲。ドラマチックなリズムの展開、緻密に構築された和音の響き、和的な情緒を含むメロディが、全員の音によって美しく輝くのを感じた。萩谷のドラムのビートが心臓の鼓動のように響き渡り、演奏が幕切れた時、何とも言えない余韻が会場内に漂っていた。