PEDROはこれからも生活と記憶の中で鳴り続ける 活休前ラストワンマン、アユニ・Dが伝えた全身全霊の優しさ

PEDROとは何だったのか。今年9月の無期限活動休止の発表から、ずっとそんな漠然とした自問自答を繰り返し続けていた。12月22日、横浜アリーナでの単独公演『さすらひ』。ライブ終盤の20曲目「魔法」で、フロア中央天井にある巨大なミラーボールが優しく観客一人ひとりを照らし出した時、PEDROとは何かが見えた気がした。

NUMBER GIRLが1999年に『透明少女』でメジャーデビューし、2002年の解散に至るまで、わずか3年半。2018年2月に「アユニ、ベースやんない?」という渡辺淳之介の一言から始まったアユニ・Dのソロプロジェクトもまた、一つの完結として位置づけられる横浜アリーナに辿り着くまで3年という、なんとも運命的な巡り合わせにある。

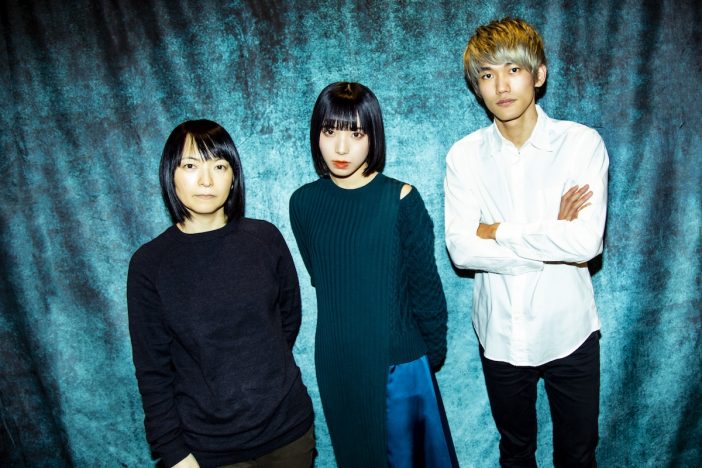

NUMBER GIRLにとっても、PEDROにとっても、きっと3年余りという月日は刹那のように短かったはずだ。そのことは両方の当事者である田渕ひさ子(Gt)だけがわかることでもある。アユニにとっての“スーパーギタリスト”である田渕、大学生でスクール出身の毛利匠太(Dr)の2人をサポートとするPEDRO。その中心にあったのは、アユニのミュージシャンとして、そして一人の人間としての成長だ。

今年2月に開催された日本武道館でのワンマンライブ『生活と記憶』と比べると、ステージは回転しないし、「無問題」では半牛半馬のケンタウロスのパフォーマーは出てこない、どちらかと言えばストレートなステージ演出である。ただ、メンバーのバックと頭上にある巨大な3スクリーンがアユニ、田渕、毛利それぞれを捉えることで横浜アリーナという巨大な会場においても、ある種ライブハウスよりもありありと3人の表情を目の当たりにすることができた。

ライブスタートから爆発的な推進力で会場のテンションを一気に引っ張り上げた「感傷謳歌」を歌うアユニを観て、シンプルに「いい顔をするなぁ」と思った。プロジェクトのスタートから3年間の活動に密着したドキュメンタリー作品『SKYFISH GIRL -THE MOVIE-』に映し出されているのは、チームに、バンドに、あらゆる人に心を開いていくアユニの姿。その中で彼女は田渕ひさ子というミュージシャンに出会い、憧れ、当初はどこかあやふやだったPEDROというプロジェクト/バンドを進めていく意味を自分の中に見出していく。「乾杯」前、この日初めてのMCでは、かなりの緊張がアユニに押し寄せていることが「えー」を連発するその口調と表情から伝わってきたが、演奏に入るとバンドのフロントマンとして凛々しくも感慨深そうな笑みを浮かべるのがこれまた心憎い。

先述したように前半戦は『後日改めて伺います』リリース直前までの楽曲で構成されたセットリスト。「GALILEO」のアウトロから、アユニの極太のベースラインへと繋がっていく「Dickins」に痺れつつ、「pistol in my hand」から「SKYFISH GIRL」といったガレージロックの流れ、現在のオルタナティブロックへの傾倒が見える「浪漫」「生活革命」、アユニらとともにライブチューンとして成長してきた「自律神経出張中」「無問題」「NIGHT NIGHT」など、PEDROとしてのサウンドの変遷が感じられる選曲でもある。それと同時に惹きつけられたのは、アユニの表情と声色。例えば、ガレージ色の強い楽曲ではゾクッとするような目つきと冷淡な歌い方を、「自律神経出張中」のようなポップサウンドでは時に愛らしくドキッとする声も使い分ける。BiSHや、アユニによる歌い手プロジェクト・青虫にまで話題は広がるが、この3年間を通して、歌の中に時に温かく、時に冷たい温度が感じられるようになったことも明確な成長である。