香月孝史が全国ツアーファイナル公演を分析

lyrical schoolがZeppワンマンで見せた“幸せな予兆” 過去最大キャパでのライブを徹底レポ

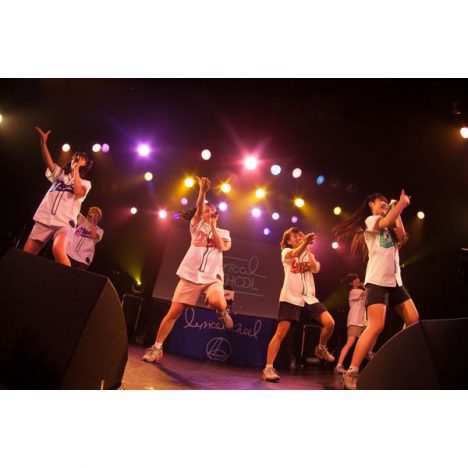

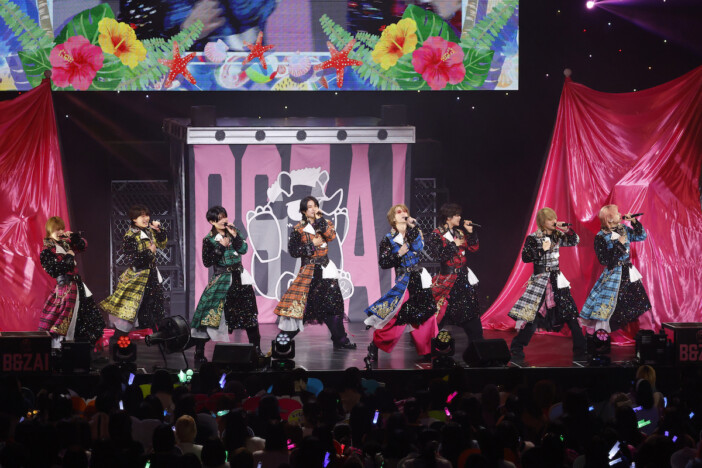

そうしたグループの歩みはステージングからも感じ取ることができる。振り返ればこの数年でlyrical schoolは、よく「動く」グループになっている。それぞれがラップの技術を上げ、ラッパーとしての個々のキャラクターを強くさせていきつつ、グループ総体としてはダンスで魅せるパフォーマンスが彼女たちの華やかさを下支えしている。いつもより大きなストライドでフォーメーションを変えながら、しかしいつも通りにゆるやかな雰囲気は保ったまま、Zepp DiverCity TOKYOという大きなステージを良い意味で大きく見せないステージングを当たり前にこなしていた。メンバー全員にまだケーブルのないマイクが用意されておらず物理的にフォーメーションの移動さえ難しかった頃の初期楽曲が、今やこの広さのステージをいっぱいに使ったダンスとともに披露される。それはアイドルシーンを独特のコースで歩いてきたこのグループの道程をあらためて感じさせるものだ。そうでなくとも、この会場でのワンマンに到達したことで可能になったステージングは数多い。通常は平面でのフォーメーションが基本になるが、この日はZepp DiverCity TOKYOの奥行きのある舞台の上で後方を一段高くとり、メンバーを立体的に見せる配置を随所に取り入れていた。このセットは動きの激しい曲よりもむしろ、ライブ中盤のメロウな楽曲群で特に際立つ。「ひとりぼっちのラビリンス」では上段と階段を用いた配置が、メンバーそれぞれのストーリーを曲と同時に視覚的に引き立てた。このように、会場の大きさに翻弄されることなく、適切な演出が施されていたことも印象に強い。一見、どこまでも変わらないやわらかな雰囲気をキープしながら、大きくなっていく会場にしっかりフィットさせていく実力を身につけていっているのが、今のlyrical schoolである。

もちろん、キャリアの振り返りやひとつの集大成としてこの日のライブを語ることはいくらでも可能だし、またここまでその面を記述してきた。けれども実際のところ、そこに重きを置くことはあまり正しくないのかもしれない。というのも、この日のライブが示したのはこの全国ツアーファイナルが何かの締めくくりではなく、彼女たちが現在、絶好調の機運のなか、走り続けている真っ最中だということだからだ。このライブを境に足を休めるわけでもなく、相変わらずリリース音源とライブパフォーマンス双方の充実期はそのまま継続していく。シングル曲をちりばめたライブ終盤の展開、そしてアンコールを終えた会場は、「祭りのあと」の寂しさをあまり漂わせることなく、翌日以降も繰り返していくようなlyrical schoolのいつもの温度、いつもの楽しさを保ったままだった。気負いなく、大げさな節目にすることなくZeppライブを完成させたこと、グループの順調ぶりを占うとき、そのことがもっとも幸せな予兆なのかもしれない。

■香月孝史(Twitter)

ライター。『宝塚イズム』などで執筆。著書に『「アイドル」の読み方: 混乱する「語り」を問う』(青弓社ライブラリー)がある。