『パンツァードラグーン』発売30周年 ――いと貴き翼持つ者たちの系譜

1995年にセガサターン初の3Dシューティングゲームとして発売された『パンツァードラグーン』は、当時のビデオゲームシーンに大きな衝撃を与えた。シリーズは1996年発表の第2作『パンツァードラグーン ツヴァイ』、1998年発表の第3作『AZEL -パンツァードラグーン RPG-』とあわせて三部作を成し、2002年にはゲームハードをXboxに移して新章『パンツァードラグーン オルタ』が発表された。2018年にはシリーズ4タイトルのサウンドトラックのダウンロード販売が開始(現在は各種サブスクリプションサービスでも聴取できる)され、2020年にはForever Entertainmentから第1作のフルリメイク『パンツァードラグーン:リメイク』が配信。美麗なグラフィックとともに現代によみがえった。

2025年に『パンツァードラグーン』は発売30周年を迎える。シリーズの歴史をメインに据えながら、その精神性・音楽性の継承の軌跡をたどっていきたい。

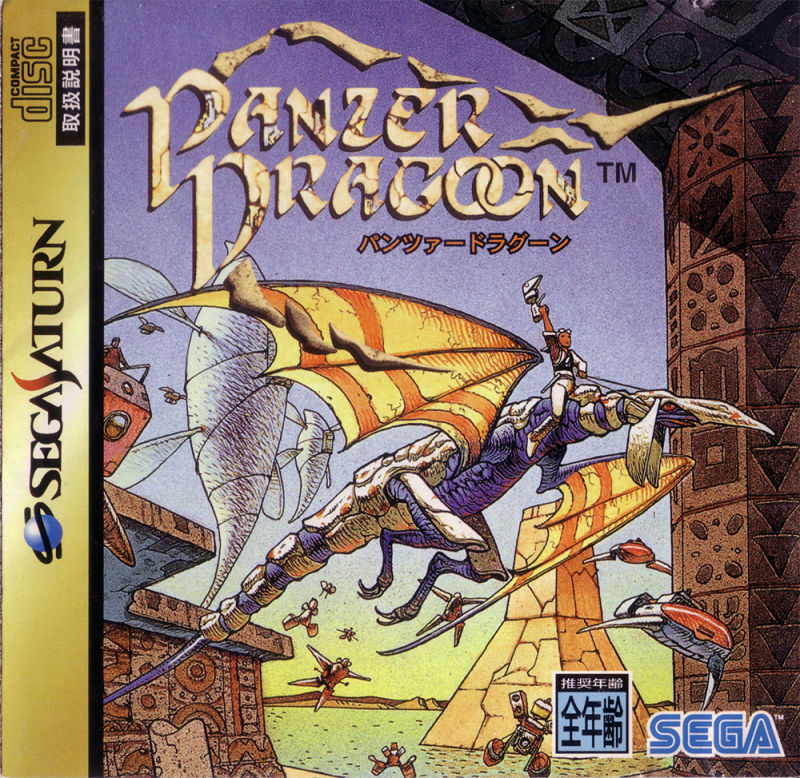

『パンツァードラグーン』

数千年前に栄華を誇った旧世紀文明が生み出した生体兵器の成れの果て《攻性生物》が地上に横行し、旧世紀のテクノロジーを現代に蘇らせんとする《帝国》が勢力を拡大し続ける、荒廃した世界。時は帝国暦89年、ハンターのカイル・フリューゲは、攻性生物を追って迷いこんだ旧世紀の遺跡の奥で、謎のドラゴンライダーが駆る青い飛竜と、乗り手のいない黒い飛竜の激しい戦闘を目の当たりにする。黒い飛竜の一撃で致命傷を負ったドラゴンライダーは、死の間際に「奴を行かせるな」とカイルにメッセージと銃を遺した。カイルは青い飛竜に乗り、旧世紀の遺物《塔》の起動実験を行っていた帝国軍と交戦しながら、黒い飛竜を追う旅に出る。

セガサターンが登場してから数か月後の1995年3月10日に発売(北米圏においては5月11日に発売)されたドラマティック・シューティング『パンツァードラグーン』。セガサターン草創期を代表するタイトルとなった本作の開発を手がけた「チームアンドロメダ」は、セガ第1コンシューマソフト研究開発部(CS1研)のスタッフによって編成されたチームである。近藤智宏の総監督のもと、監督/ゲームデザイン/設定を二木幸生、オリジナルキャラクターデザイン/美術監督/ドラゴンモデル製作を楠木学、システムプログラムを竹下英敏、メインプログラムを須藤順一が担当した。

物語を体感できるゲームを目指し、世界観は時間をかけてじっくりと練りあげられていった。バンド・デシネの巨匠メビウス(ジャン・ジロー)がパッケージイラストレーションを手がけたこともトピックである。メビウスの代表作の一つ『Arzach/アルザック』は翼竜を駆る戦士を描いた作品であり、ゲームの世界観に大きな影響を与えたであろうことは、彼の起用からも想像に難くない。当時セガに在籍し、翌年に漫画家/イラストレーターとして独立する沓沢龍一郎(沓澤龍一郎)によるエンディングイラストレーションもイマジネーションをかき立てさせてくれる。効果音/音響監督は澤田朋伯(学生時代にはテクノユニットMIND DESIGNで活動し、人気を博した)が務め、以降、『パンツァードラグーン オルタ』までシリーズを通して関わってゆく。そして音楽担当を務めた人物が、シンセサイザー・アーティストの東祥高(あずま・よしたか)だ。

ここで、『パンツァードラグーン』の音楽制作に至るまでの東のキャリアを振り返りたい。1960年代末から1970年代初頭にかけてフォーク・グループ、五つの赤い風船のメンバーとして活動した東は、1976年に大阪にTON STUDIO(後にNEW*TON STUDIOに改名)を創設し、CM・テレビ番組の音楽制作と並行してシンセサイザー音楽の追究に明け暮れた。同スタジオには、後にニューウェイヴ系ポップユニット PSY・Sを結成し、解散後は『パラッパラッパー』『ビブリボン』などのプロデュース/ゲームデザイン/音楽を手がける松浦雅也がスタッフとして在籍していた。また、当時の東の活動と特に縁が深かった人物が、作家の小松左京である。東は小松が関わったイベントや番組の音楽を多数手がけている。また、のちに東がNEW*TON STUDIOを法人化し、デジタルシンセサイザー フェアライトCMIを導入した際には、小松がリースの保証人となった(サウンド&レコーディングマガジン2013年5月号「松浦雅也が語る“シンセシスト東 祥高”」より)。

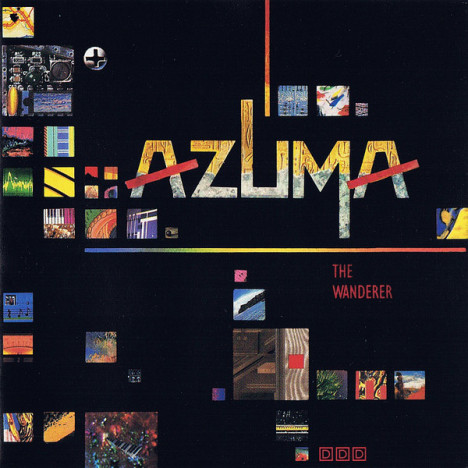

東は1980年から1982年にかけて『ムーンライト・オブ・エイシア』『エイシアン・ウインド』『ファー・フロム・エイシア』と題する3枚のソロアルバムを発表。これらは初期の代表作であり、〈エイシアン三部作〉と称される。その後、1986年から1989年にかけてNHKで放送された番組『国宝への旅』(監修:奈良国立文化財研究所)の音楽を担当。神社仏閣や城を舞台に、舞踏や照明などの演出を加えたライブ・パフォーマンス(クロスオーバー・ショー)や、博覧会・記念式典の音楽プロデュースも手がけるようになる。やがて、TANGERINE DREAMの元メンバーであるピーター・バウマン主宰の音楽レーベル〈Private Music〉と契約を交わし、AZUMA名義で1987年に『AZUMA』、1988年に『The Wanderer』を発表。ニューエイジ・ミュージックのアーティストとして国外でも知られる存在となる。1989年にNECアベニューへ移籍し、同年に『国宝への旅』のサウンドトラックCD、1990年に『~Purification~救いの宇宙』、1992年に『阿騎野~Mind of Genesis~』、1994年に『Beyond the Ages~時空をこえて~』を発表。写真家の吉田春秋とのコラボレーションによる写真集付きアルバム『阿騎野』は、東の生まれ故郷である阿騎野(大宇陀)の地をテーマにした作品であり、ライナーノーツの東の言葉を借りれば「これまでと、これからの創作活動のひと区切りとして」取り組んだ重要作である。その言葉通り、東の活動はこの後、新たな道を切り拓いていくこととなる。そのひとつがゲーム音楽制作であり、『パンツァードラグーン』は最初の一歩だった。

(前略) 音楽作りは、ゲームのおおまかな内容の打合せをしたあとから、イメージだけでの制作に入った。まず最初に幾つかの面の主題旋律を考え、それぞれに具体的なサウンドを盛り付けて一曲ずつ仕上げていった。この時点の作業では展開や長さを気にせずに、出来るだけ自由な空間を広げる事とイマジネイティブな世界を具体化する楽しい制作である。

何曲か完成した頃にいよいよゲームの各面の詳細な展開と変化する時間が届けられてきたので、作業はゲームソフトの内容に合わせたサイズでの制作に入っていった。

単にテンポ感のある音楽だけでなく、目の前に広げられるビジュアルのムードを喚起させるサウンドと、32ビット機ならではの上下前後左右自在に振り向けられる特性から感じられる立体感を含み併せた音楽作りを意識していた。

また、全体的なサウンドの統一や各々の設定に応じたセグメント音などを交えながら、PANZER DRAGOONの音世界を構築してきた。(後略)『パンツァードラグーン オリジナル・フル・サウンドバージョン』「PANZER DRAGOON」制作にあたって(東祥高)

2012年に世を去るまで、アジア・日本の原風景や自らの心象風景、侘び寂びの世界をシンセサイザーで表現し続けた東が、『パンツァードラグーン』で異世界の情景の表現に踏みこんだのは非常に興味深い。前述の『The Wanderer』は、その前哨ともいえるアルバムだ。日本の原風景に対するイマジネーションが根底にありつつも、より普遍的なフィールドを目指そうとしたかのような内容なのだ。同時期のTANGERINE DREAMのスタイルに通じる部分も感じられるほか、俯瞰的なビジョンや飛翔のイメージを強く喚起させる。

1995年3月25日には『パンツァードラグーン オリジナルサウンドトラック』が発売された。「メインタイトル」「スタッフロール」、EPISODE 1で流れる「飛翔」は、いずれも蓜島公二の指揮によるオーケストラサウンドがフィーチャーされ、新世代ハードの性能をプレイヤーに印象づける役割も果たした。東の原曲の飛翔感をストリングスアレンジで壮麗に昇華させた編曲者の林知行は、作曲家/ジャズピアニストの菅野光亮に師事したのち、日本におけるニューエイジ・ミュージックの先駆者のひとりである喜多郎の音楽監督としてレコーディングやツアーに参加。他方では『ドラゴンクエスト』シリーズのピアノ教材CD(ドラゴンクエスト・オン・ピアノ)の編曲などを手がけていた人物である。サントラにはアレンジが施される前の原曲(東によるシンセサイザー・バージョン)も併録されているので、聴き比べていただきたい。

パーカッシブなリズムやうねるベースラインに、民族音楽のエッセンスと広大な異世界のスケール感を織りこんだシンセサイザー・ミュージックは以降のシリーズにも多大なる影響を与えた。「オープニング・テーマ」には本作の音楽的要素がすべて詰まっているといっても過言ではない。各EPISODEのBGMは「オープニング・テーマ」のバリエーションといった趣を感じさせる。アンビエントな中間部を持った「蟲」(EPISODE 2)や、ミステリアスなメロディがリードする「亡霊」(EPISODE 4)がとりわけ印象的だ。ラストシーンで流れる「別離」が「オープニング・テーマ」の導入部のメロディのバリエーションであることも心憎い(ちなみに「ゲームオーヴァー」は、「スタッフロール」の導入部のメロディのバリエーションである)。また、本盤は再発の機会に恵まれている。ゲームのプレイステーション2移植版が発売された2006年4月27日にウェーブマスターからリマスター版CDが発売され、2016年にはロンドンを拠点とするゲーム音楽再発レーベル〈DATA DISCS〉から2枚組LPで発売された。

『パンツァードラグーン』が発売された1995年は、東がスタジオユニットのD-RAMを結成した年でもある。D-RAMは、井東誠介(のちにSNKから発売された『ブレイジングスター』の音楽制作に参加)や、パンクバンド、ラフィン・ノーズなどの活動を経てDJ/プロデューサーに転身したYOJI BIOMEHANIKA(ヨージ・ビオメハニカ)らとともに、劇伴音楽やゲーム音楽のフィールドでソリッドなダンスミュージックを展開していった。『セガアーケードセレクション D-RAMリミックス』(1995年12月1日発売)のブックレットに収録された対談で、東はこう語っている。

AZUMA:ゲーム音楽の大特典は、1つの曲を何回も聴かれるということ。これは洗脳されるんですよ(笑)いい悪いは関係なく完全に記憶されてしまう。で、何かのときにふと出てくる。これだけ聴かれるということは表現者としては凄いことなんですよ。それと、もっといろんなバージョンがあってもいいと思うんですよ。オリジナルの変わりのない強さがあるとして、そこからバリエーションとうか(※原文ママ)、解釈の違うものが出てくることが面白い。原作者にすると、そこは考え違いだというところがあるかもしれないけど、自分たちの手が離れたところで動き出すものはどんどん別の分子を生み出すというか。ゲームの音楽も作る方が考えさせられることで、いい方向に向かっていくんじゃないかと。

『セガアーケードセレクション D-RAMリミックス』

SPECIAL TALK SEGA vs D-RAM

『パンツァードラグーン』の音楽は、東自身がいくつかのバリエーションを生み出していった。1995年6月21日発売の『パンツァードラグーン オリジナル・フル・サウンドバージョン』は「ゲームソフトで聞く事のできる音楽を要素に、各楽曲の本来の姿として完成させたテイク」を収めたアルバムであり、セガサターンの内蔵音源で表現しきれなかった楽曲の細かな部分や音の厚みを補完した内容を聴かせる。同年9月21日発売の『パンツァードラグーン パワーリミックス』はD-RAMのプロデュースによるアレンジアルバム。「オープニング・テーマ」のアレンジに始まり、「オープニング・テーマ」のアレンジで終わる全3曲(13分・16分・23分)のシーケンシャルな長尺メドレーで構成されている。

さらなるバリエーションが、『O.V.A. パンツァードラグーン オリジナル・サウンドトラック』である。アニメ本編のビデオソフト(1996年10月25日発売)に先駆け、1996年10月2日に発売された。ゼネラル・エンタテイメント制作、Production I.G制作協力、高木真司監督、黒田洋介脚本によるOVA版は、旧世紀文明の《塔》の最終プログラムの発動を契機にして2頭の飛竜が目覚める点は同じだが、黒い飛竜にヒロインの少女アリータがさらわれ、カイルは彼女を助け出すために青い飛竜と共に後を追うというパラレルなストーリーが展開される。原作の要素を散りばめて30分弱の尺に無理やりまとめた感は否めず、メディアミックス作品としては不完全燃焼といわざるをえない内容だが、ゲームとは別物であることを念頭に置いて制作された東の楽曲群は秀逸な仕上がりだ。サントラに収録された9曲のインストゥルメンタルのうち前半4曲が劇伴にあたり、残る5曲は『パンツァードラグーン』の世界観に基づいた「新曲」であることにも注目したい。「オープニング・テーマ」をベースにして新たなテーマメロディを加えた「The Last Fight of Panzer」「Tears of the Panzer Dragoon」をハイライトに据え、オーケストラヒットを多用し、スピード感を追求した「Crises」「Battle More Battle」などの派手なテクノチューンを配しつつ、「Memories of Kyle」「Gentle Fly」「Flying at the Sea」ではPrivate Music時代のスタイルの発展形といえる、飛翔感あふれるニューエイジ・ミュージックを聴かせてくれる。