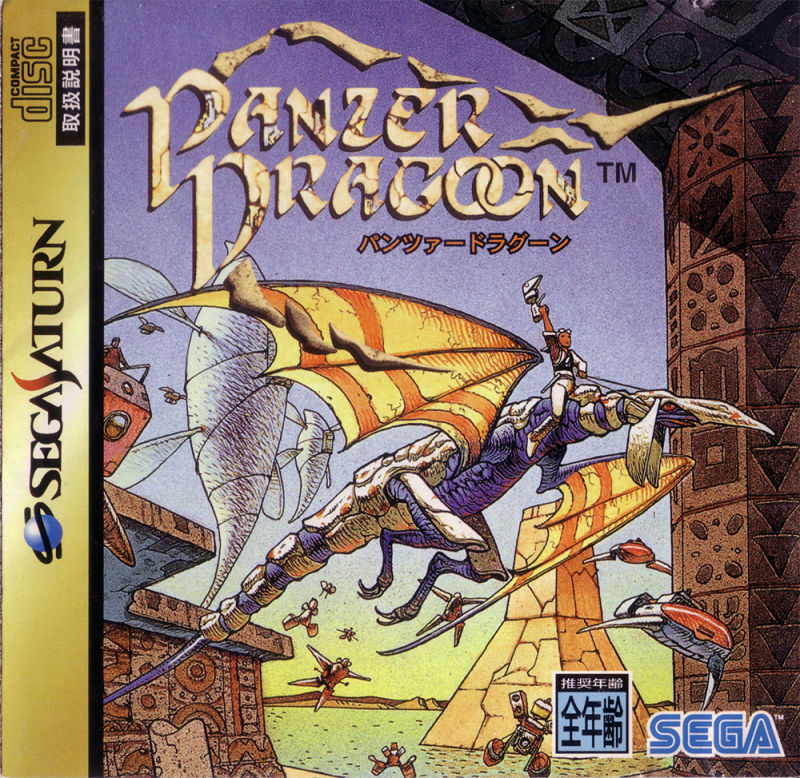

『パンツァードラグーン』発売30周年 ――いと貴き翼持つ者たちの系譜

『パンツァードラグーン ツヴァイ』

第1作発表後にチームアンドロメダは二手に分かれ、続編タイトル『パンツァードラグーン ツヴァイ』と『AZEL -パンツァードラグーン RPG-』の企画・開発に同時進行で着手することとなる。まずは『パンツァードラグーン ツヴァイ』が1996年3月22日に発売された。前作に引き続いて二木幸生と楠木学の原案/設定のもと、監督を近藤智宏、システムプログラムを竹下英敏、メインプログラムを須藤順一が担当。また、前作でキャラクターモデル製作/効果スタッフの一員だった吉田謙太郎が本作の美術監督/メインデザイナーを務め、ジャケットCG/エンディングイラストレーションを横田克己が手がけている。上下方向の視界が大幅に広くなり、ルート分岐が設定されたステージでは空中戦のみならず地上戦も展開され、ドラゴンの「飛翔感」がより印象づけられた。さらに、ドラゴンのバーサクモードや成長システム、プレイヤーのスキルに応じて自動的に難易度を変えるシステム(ADEC【Automatic Difficulty Adjustment】)を導入。オープニングやステージ間のデモでは架空言語(パンツァー語)のモノローグがフィーチャーされるなど、あらゆる面で前作からのグレードアップが図られた。

近藤: パンツァーシリーズには、まず第一に世界観を楽しむゲームであるというコンセプトがあります。そこで2作目では、どうやってその世界観を見せていこうかと考えました。素直に前作に登場したドラゴンの別の話にするよりは、また違った切り口からみた物語にするほうがパンツァーシリーズの世界をより描けると思ったんです。数千年前に滅んだ旧世紀の文明があり、その遺跡や遺物を利用した帝国が台頭している。そして今回新たに登場する“メッカニア”といった国も勢力をつけてきた、といったパンツァーシリーズの世界を今回は、ドラゴンと少年の成長を軸に見せていこうと思いました。

《セガサターンマガジン》1995年12月22日号

近藤智宏インタビュー

ストーリーの時系列は前作の十数年前(帝国暦71年)にあたり、大陸南部で力を持ち、帝国に対抗すべく旧世紀の遺物の研究を進める連合国家《メッカニア》が登場する。主人公は、《クーリア》と呼ばれる攻性生物の飼育・調教を生業とする部族の村の少年ブリーダー、ランディ・ジャンジャック。村では、変異体のクーリアは不吉の象徴とされ、生まれ次第殺す決まりとなっていたが、ランディは掟に背き、一体のクーリアの変異体を《ラギ》と名付け密かに育てていた。ラギはやがてドラゴンへと成長するが、時を同じくして旧世紀文明の戦艦《シェルクーフ》が村の上空に現れ、雷撃を放ち村を壊滅させた。ラギの飛行訓練中だったランディはすぐさま村へと舞い戻るのだが……。

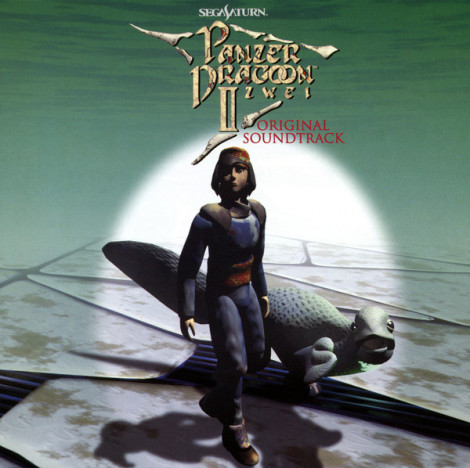

1996年4月25日に『パンツァードラグーン ツヴァイ オリジナル・サウンドトラック』が発売された。音楽制作はセガのコンポーザー陣にバトンタッチし、ゲームギア『ロイアルストーン 開かれし時の扉』やセガサターン『魔法騎士レイアース』などを手がけた和智弥生がメインコンポーザーを務め、サウンドディレクターの澤田朋伯、メガドライブ『ハイブリッド・フロント』やスーパー32X『カオティクス』などを手がけた白津順子、スーパー32X『メタルヘッド』『ステラアサルト』などを手がけた中川輝彦がサブコンポーザーとして一部楽曲に参加。広大なイメージを喚起させるシンセサイザー・シンフォニックスタイルを継承しつつ、世界観の拡張をさらに目指した楽曲づくりがなされている。前作で部分的にフィーチャーされていた生のオーケストラサウンドこそないものの、生演奏のような質感をまとった有機的なサウンドをセガサターンの内蔵音源で創りあげており、「絆~メインテーマ~」を筆頭にパーカッシブで土着的なリズムを全面的に押し出している。

パンツァードラグーンの世界にはいろいろな音楽があるはずです。帝國の音楽家がつくる音楽、辺境の村々でうたわれる唄、旧世紀の人々が聴いた音楽…。架空の世界でありながら、パンツァードラグーンの世界が確かにそこにあり、画面には現れないけれどもその先に拡がる広大な世界を感じとった人も大勢いるでしょう。

今回聴いてもらった曲選はあの世界を表現する音楽のほんの一部でしかありません。またいつかこの世界の物語をお届けするときにはさらに違った表情の音楽を聴いていただくことになるでしょう。この世界には音楽は無限に存在するのですから。『パンツァードラグーン ツヴァイ オリジナル・サウンドトラック』

澤田朋伯コメント

風雲急を告げる「運命の始まり」(EPISODE 1)や、「大峡谷」(EPISODE 2序盤)でのうねりを伴った楽曲は、新たにフィーチャーされた地上ステージのイメージをダイナミックかつ生々しく喚起させてくれる。「帝國」(EPISODE 2地上ルート)は『スター・ウォーズ』の「帝国のマーチ」を思わせる威圧感たっぷりのメインメロディを持ち、対照的に「飛翔」(EPISODE 2空中ルート)はラギの飛行を雄大な曲調で印象づける。地上から空中へと飛び立つ際の楽曲が切り替わるタイミングや間の置き方も絶妙だ。澤田作曲の「帝國巨大輸送艇」(EPISODE 2ボス)は疾走感とスケール感をあわせ持ち、白津作曲の「禁忌の森」(EPISODE 3)では、うっそうとした森林のミステリアスなイメージを演出、中川作曲の「ハヌマン」(EPISODE 3ボス)は、ストレートなメロディにヒロイックな熱さを感じさせてくれる。

オープニングムービーの楽曲「伝説の光」の変奏である「遺跡」(EPISODE 4)は、疾走感あふれる曲調もあいまって本作でもとりわけ印象的な楽曲のひとつだ。また、同ステージの3つのルートのうちの1つで聴くことができる「暗闇からの襲撃」も「伝説の光」の変奏である。アンビエントな中間部との緩急のついた構成が、奥底へと沈みこむような美しさと不気味さを感じさせる。一転して「ランドドーラ」(EPISODE 4ボス)は緊張感を持って迫りくる印象。白津作曲の「氷海」(EPISODE 5)は、鐘に似た音色と寂寥感を湛えたメロディが雪が降りしきる海を淡々と彩り、シェルクーフの巨大な威容を躍動的なリズムとエキセントリックなフレーズで存分に伝える「決着」(EPISODE 6)は、「運命の始まり」と対を成すかのような印象も感じさせる。フィナーレとなる《ガーディアンドラゴン》戦を印象づける、澤田作曲の「予期せぬ敵」(LAST EPISODE)では、鼓動のようなサウンドが打ちつける中でメインテーマの哀愁のメロディが去来する。神々しくもあり、一抹の儚さも感じさせる狂おしきエレクトロミュージックだ。メインテーマは「追憶」(スタッフロール)でシンフォニックかつセピア調のイメージでアレンジされ、「PANDRA'S BOX」(オマケ要素)のメニュー画面で流れる「ラギとランディ~ツヴァイのテーマ~」では、楽器パートやメロディを大幅に追加した「完全版」としてお目見えする。一体のドラゴンと一人の少年の成長と、彼ら辿った旅路を豊かにイメージさせる趣向に心震わせられる。

1996年4月20日、オリジナルサントラに数日先駆けるかたちで発売された『パンツァードラグーン ツヴァイ Original Arrange Album "Alternative Elements"』は、ゲーム音楽やアレンジアルバム制作を数多く請け負うサウンドプランニングオフィス「CUBE」のサウンドスタッフチームによるアレンジアルバム。編曲を神津裕之、堀向直之、長岡和幸、飯塚博、シンセサイザーオペレートを桃崎亨、マニュピレートを窪寺義明が手がけた。神津による壮大なシンフォニックアレンジが半分を占め、オマージュ元の「帝国のマーチ」に近いイメージでアレンジされた「帝國」や、ハープの音色を中心にしてしっとりとアレンジされた「飛翔」、テンポを落としてコンテンポラリーなタッチとなった「氷海」などを聴かせる。また、長岡のアレンジによる「運命の始まり」「禁忌の森」はシンセサイザー・プログ・ロックの装いグレードアップを図っており、堀向のアレンジによる「ランドドーラ」のピアノ・アンビエントな解釈は、もっとも意表を突いた仕上がりといえる。

そのほかのアレンジ楽曲では、イーリアンパイプ/ティンホイッスル奏者のローナン・ブラウンをフィーチャーした企画オムニバスアルバム『メロディ・オブ・レジェンド』(2001年1月10日発売)に、大槻"KALTA"英宣アレンジによる「絆~メインテーマ~」が収録されている。民族楽器の響きを交えたトランシーなミニマル/ドラムンベースという大胆な解釈がなされており、ユニークな無国籍感を醸し出している。1996年11月22日に発売されたゲームギア用ソフト『パンツァードラグーン MINI』は、キャラクターをデフォルメし、低年齢層をターゲットにしたスピンオフ作。チームアンドロメダは開発に関わっていないが、ステージ2と4で「禁忌の森」、ステージ3で「氷海」、ボスBGMで「ハヌマン」「予期せぬ敵」のアレンジを聴くことができる。